Renverser la marmite papale: construction d’un discours identitaire huguenot à l’aube des guerres de religion

Résumé

Cette étude examine la construction de la légende noire du Pape et du clergé catholique romain par les huguenots à l’aube des guerres de religion en France à travers l’image du renversement de la marmite papale. La marmite condense les caractéristiques essentielles et monstrueuses du clergé catholique et du Pape en particulier selon les satiristes huguenots : la dissimulation, le mensonge, l’avarice, l’attachement aux biens matériels et le cannibalisme. Le renversement de la marmite, par ailleurs, évoque la ruine de la Papauté et l’avènement de l’Église réformée. Ainsi, cette image permet aux Huguenots de désacraliser le Pape tout en confortant l’espoir de leur victoire imminente.

Comme P. Benedict et F. Lestringant l’ont démontré, le renversement de la marmite papale constitue l’un des motifs les plus répandus de la polémique huguenote. Entre 1560 et 1563, en particulier, on assiste à une recrudescence de pamphlets, de poèmes, de moralités polémiques et de placards dépeignant le renversement de la marmite papale. En explorant les éléments constitutifs de la légende noire papale, les modalités de sa diffusion ainsi que les tentatives catholiques de réfutation, cette étude cherche à démontrer que le discours polémique huguenot s’inscrit dans un rapport d’opposition binaire et cherche à représenter le Pape et le clergé catholique comme des êtres monstrueux, appartenant à un monde renversé.

Abstract

This article examines the construction of the black legend of the Pope and Roman Catholic clergy by the Huguenots before the outbreak of the wars of religion in France through the image of the Papal bowl that is turned upside down. The bowl condenses the essential and monstrous characteristics of the Catholic clergy and the Pope in particular according to Huguenot satirists : dissimulation, lies, miserliness, attachment to material goods, and cannibalism. Turning the bowl upside down evokes also the ruin of Papacy and the advent of the Reformed church. This image allows the Huguenots to desacralize the Pope and confirms them in their immiment victory.

As P. Benedict and F. Lestringant have shown, turning the Papal pot upside down constitutes one of the most widespread motifs of Huguenots controversy. From 1560 to 1563 happened a new wave of pamphlets, poems, polemic moralities and proclamations depicting that fact. The article explores the constituent elements of the black legend of the Pope, the modalities of its diffusion as well as the attempts by the Catholics to refute it, it further shows that the Huguenot discourse takes its place in an binary antagonistic rapport and tries to present the Pope and Catholic clergy as monstruous people belonging to a upside-down world.

Table des matières

Texte intégral

Le renversement de la marmite papale

Contexte

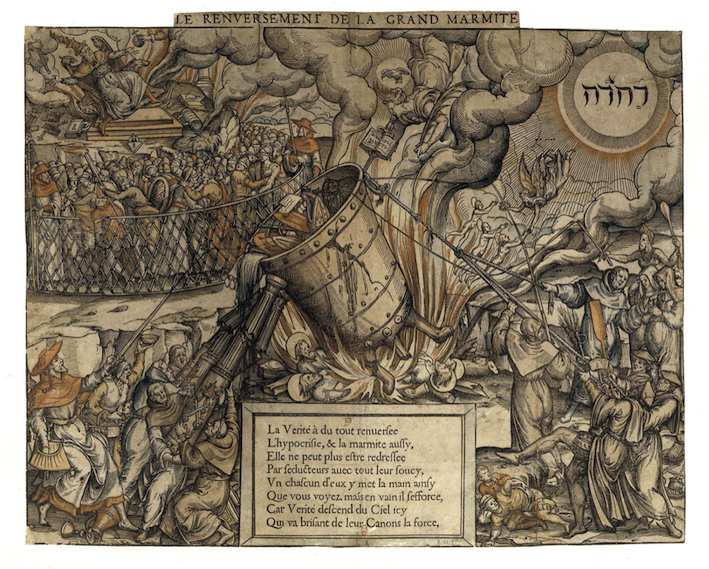

1A Laon, au Nord-Est de Paris, un jour de foire au lendemain de la Fête-Dieu de 1562, on expose et on distribue nombre de « livres et estampes injurieux au pape »1. Parmi eux, le Renversement de la grand marmite constitue l’exemple le plus abouti d’une riche tradition satirique autour de l’image de la marmite. (figure 1) Cette estampe, dont on sait qu’elle a aussi circulé sous forme de tableau, représente une marmite fendue remplie de tiares et de crosses sur le point de se briser et de se renverser : la Vérité, sous la forme d’un ange armé d’un livre-épée, s’emploie à la faire tomber, tandis qu’une foule de prêtres, de moines, de cardinaux et de théologiens cherchent à la maintenir. L’association de la marmite au Pape et à son Église, si elle peut paraître saugrenue au XXIe siècle, est suffisamment scandaleuse pour enflammer l’imagination des polémistes huguenots et pour provoquer l’ire des catholiques.

2C’est dans le contexte troublé des années 1560, qui marquent à la fois l’apogée de la cause réformée en France et les prémices des guerres de religion, que se cristallise le motif polémique huguenot du renversement de la marmite papale. Cette période troublée voit la multiplication de pamphlets, de placards et de divers opuscules de propagande. Loin de se cantonner aux média écrits et érudits, la polémique s’affiche et se donne en spectacle dans les rues, envahit les marchés et les foires et s’adresse à tous. Le rire permet non seulement de satiriser l’ennemi, mais aussi de rendre accessible, voire plaisant, les éléments essentiels des débats théologiques sur l’Eucharistie et la messe au cœur de la Réforme. Le discours polémique huguenot s’inscrit dans un rapport d’opposition binaire et cherche à représenter le Pape et le clergé catholique comme des êtres monstrueux, appartenant à un monde renversé. La prolifération du motif de la marmite papale et sa diffusion à travers une grande variété de supports soulignent la pertinence de la contribution de ce motif à l’élaboration de la légende noire papale ainsi qu’au renforcement, par contraste, de l’identité huguenote.

Le Renversement de la grand marmite

Bois gravé colorié au pochoir, 1585

Paris, BNF, Estampes, QB1

3Comme P. Benedict et F. Lestringant l’ont démontré, le renversement de la marmite papale constitue l’un des motifs les plus répandus de la polémique huguenote.2 Entre 1560 et 1563, en particulier, on assiste à une recrudescence de pamphlets, de libelles et de placards dépeignant le renversement de la marmite papale. Plusieurs éléments nous permettent de mesurer l’impact de ce motif dans la polémique précédant les guerres de religion : tout d’abord, la diversité des sources et des moyens de diffusion indique qu’il s’agit d’un symbole porteur et facilement transférable d’un médium à l’autre ; les mises en scène autour de la marmite papale signalent l’importance du motif dans la conscience collective de l’époque, ce que confirme la tentative catholique de renversement du motif ; enfin, la pérennité de la marmite papale au XVIIe siècle souligne l’impact de cette image au-delà du contexte des guerres de religion.

4Avec la publication des Satyres chrestiennes de la cuisine papale en 1560, la polémique réformée marque un tournant décisif en s’éloignant de l’apologétique et du débat théologique.3 Les objectifs de la polémique deviennent la désacralisation de l’Église et du clergé catholiques par le rire et la promesse d’une victoire imminente. Organisées autour de la métaphore de la cuisine, les Satyres chrestiennes font correspondre les degrés de l’Église catholique à la hiérarchie des officiers de cuisine et comparent les objets du culte aux ustensiles culinaires. Comme l’indique C. et P.-A. Mellet, ce sont probablement les Satyres chrestiennes qui jettent les bases du motif de la marmite papale.4 Bien que la marmite n’y joue pas un rôle prépondérant, les Satyres chrestiennes semblent être à l’origine d’un soudain foisonnement polémique autour de la marmite comprenant : une moralité, La Comédie du pape malade et tirant à sa fin (Genève : C. Badius, 1561) ; plusieurs textes en prose et en vers, L’Extrême onction de la marmite papale de J. du Chalard (Lyon, 1561), La Désolation des frères en robes grises pour la perte de la marmite, qu’est renversé (Lyon, 1563), La Polymachie des marmitons (Lyon : J. Saugrain, 1563) ; ainsi que des gravures, Le Renversement de la grand marmite (1562), Celuy qui en Satan se fie james rien a que tronperie (début 1560)5. Les polémistes catholiques s’emparent du motif dès 1562 : T. Beauxamis publie une Résolution sur certains pourtraictz, _ libelles, intitulez du nom de Marmitte (Paris : J. de Marnef, 1562), puis une version augmentée sous le nom de Marmite renversée et fondue dix ans plus tard (Paris : G. Chaudière, 1572). On trouve aussi plusieurs mentions de marmites dans les Belles Figures et drolleries de la Ligue de P. de L’Estoile ainsi que chez les catholiques I. le Gault et P. Matthieu.6

5Comment expliquer le succès et la fréquence du motif de la marmite papale dans la polémique du début des années 1560 ? On peut notamment imputer ce phénomène à la tradition rapprochant la marmite d’un certain nombre de péchés. L’image de la marmite est associée à l’avarice depuis l’Antiquité, notamment grâce à la pièce de Plaute qui sera adaptée en français par Tabourot, puis par Molière. Cette association se renforce au Moyen-Âge sous l’influence des représentations de l’enfer : la marmite y figure d’abord en tant que châtiment des avaricieux avant de devenir l’élément central de l’enfer.7 Ce premier niveau de signification symbolique s’enrichit au XVIe siècle : la marmite évoque les cannibales du Nouveau-Monde et les pratiques cannibales des sorcières.8 Par ailleurs, l’étymologie du mot « marmite » se réfère à l’hypocrisie ainsi qu’à la dissimulation.9 Il est à noter que les sources bibliques ne semblent pas avoir influencé le développement du motif de la marmite renversée dans la polémique huguenote contrairement à ce que suggèrent D. Crouzet ainsi que C. et P.-A. Mellet.10 C’est la polémique catholique – en particulier T. Beauxamis – qui tentera de renverser l’interprétation huguenote de ce motif en montrant qu’il ne s’appuie pas sur la Bible.

6La cohérence, l’ampleur ainsi que la forte connotation péjorative du motif de la marmite dans le discours polémique huguenot en fait un des éléments centraux de la légende noire papale. La richesse symbolique de ce motif permet, en outre, une lecture à plusieurs niveaux des attaques huguenotes à l’encontre de la papauté. La marmite peut représenter tour à tour : l’avarice ecclésiastique, la dissimulation des exactions catholiques et la satire de l’Eucharistie et de la transsubstantiation. Le renversement de la marmite, quant à lui, met en scène l’espérance eschatologique en une intervention divine visant à rétablir l’ordre du monde en renversant le monde renversé de l’Église catholique. Ce sont ces éléments – à la base du renversement de la marmite papale – qui seront examinés avec davantage de précisions et en se référant aux sources mentionnées ci-dessus dans la section suivante de cette étude.

Le développement du motif satirique

La marmite des avaricieux

7Comme en témoigne la pièce de Plaute intitulé L’Aulularia ou La Marmite, la marmite est associée au péché d’avarice ainsi qu’à la dissimulation dès l’Antiquité. La préoccupation principale du vieillard Euclion consiste, tout au long de la pièce, à protéger la marmite pleine d’or que son grand-père a laissée dans la cheminée. Adaptée par Tabourot en 1564, puis par Molière en 1668, cette pièce participe au façonnement de l’image de la marmite. Cependant, c’est probablement les représentations médiévales et renaissantes de l’enfer et du jugement dernier qui ont le plus influencé le discours polémique huguenot. Les fresques du jugement dernier dans la cathédrale d’Albi et le Compost et kalendrier des bergiers (Paris : C. Marchant, 1491) confirment que les avaricieux sont destinés à être ébouillantés dans des marmites en enfer.11 La tendance à transformer, dans les représentations infernales, des outils ou ustensiles de la vie quotidienne en instruments de torture ainsi que le rapprochement progressif entre marmites et gueules d’enfer ont contribué à faire de la marmite un élément central de l’iconographie infernale.

8Plusieurs facteurs viennent soutenir l’hypothèse d’une potentielle influence de la marmite infernale médiévale sur le motif de la marmite papale huguenote : la disponibilité et la visibilité de l’iconographie eschatologique et infernale du Moyen-Âge, les représentations scéniques de la marmite d’enfer comme celle du Mystère de la Passion représenté à Valenciennes en 1547, ainsi que le regain d’une angoisse eschatologique et millénariste.12 Par ailleurs, de nombreux manuscrits médiévaux de De Civitate Dei contra paganos de St-Augustin place la marmite au centre de la représentation de l’enfer. Étant donné l’influence considérable de la pensée augustinienne sur Calvin, la possibilité de la migration du motif de la marmite par ce biais n’est pas à négliger.

9C’est dans L’Extrême onction, écrite par J. du Challard en 1562 à Lyon, que le lien entre le motif de la marmite papale et l’avarice est le plus explicite. Cet opuscule relate l’histoire de l’Église catholique depuis ses origines jusqu’à son inévitable mort. L’auteur cherche à démontrer que « l’hypocrisie, l’ambition, _ l’avarice y ont de tout temps regné, _ tenu le lieu plus haut _ eminent. »13 L’attaque, qui se concentre principalement sur la messe, met en avant les profits illégitimes et l’avarice du clergé. Le motif de la marmite y joue un rôle important, non pas en tant que punition des avares, mais comme symbole de l’Église catholique et du profit qu’elle produit en détournant les gens de Dieu. Pour du Challard, c’est la crainte de la perte de la marmite qui conduit le Pape et le clergé à redoubler d’efforts pour accumuler, tant qu’il en est encore temps, le plus de richesses matérielles possible : « Qui les meut Messieurs? L’avarice, la cessation du gain qui se diminue, voire apres le feu qui s’esteint sous la Marmite. »14 A travers le portrait du clergé catholique pratiquant une religion renversée basée sur l’avarice se devinent, en filigrane, les caractéristiques identitaires fondamentales des Huguenots : la rigueur, l’austérité et le rejet du matérialisme. « Si la Marmite a qui faut bailler le dernier sacrement est renversee, […] a Dieu le banquet, a Dieu le jeu, la superfluité et la pompe mondaine. »15

10Dans ce texte, le motif du renversement de la marmite papale englobe deux autres aspects du discours identitaire huguenot : le martyr et la crainte de la trahison. D’une part, l’auteur estime que c’est la volonté de dénoncer les abus du Pape qui provoque le martyr des Huguenots : « ils parlent trop avant de la Marmite: voila la cause, voila le poinct, voila le neud qui les rend bruslables. »16 Si les martyrs brûlent, c’est non seulement pour les faire taire, mais aussi pour entretenir le feu sous la marmite. D’autre part, l’auteur craint que ses alliés ne se laissent « clorre le bec par un gras morceau » et qu’ils ne trahissent leur foi pour une gorgée du « potage de la marmite ».17 La tension entre la dissimulation des abus de l’Église par le clergé catholique et leur dénonciation par les Huguenots constitue notre prochain axe d’investigation.

La dissimulation des abus de l’Église

11C’est la volonté de mettre au jour et de dénoncer les abus de l’Église qui est à la base d’une grande part de la polémique huguenote. L’étymologie du mot marmite contribue à expliquer le lien entre ce motif et la dissimulation. L’adjectif marmite signifie « hypocrite » et trouve son origine dans la combinaison de l’onomatopée « marm »– qui évoque un son étouffé – et de « mite » qui désigne un chat sous l’influence de son synonyme « chattemite » (de chatte et mite, tous deux signifiant « chat ») qui désigne quelqu’un faisant semblant d’être doux et inoffensif comme un chat. Par ailleurs, dans les Satyres chrestiennes, c’est l’expression « pot aux roses » qui représente le mieux la volonté de dénoncer les abus de l’Église.18 On retrouve cette expression dans Le Pot aux roses de la prestaille papistique descouvert publié à Lyon en 1564.

12Le thème de la dissimulation des abus de l’Église est au centre de la Comédie du Pape malade et tirant à sa fin. Représentée à Genève en 1561, cette moralité polémique met en scène un Pape maladif tentant vainement, sur l’ordre de Satan et avec l’aide de Prêtrise et Moinerie, d’empêcher le renversement de la marmite. Ainsi, le Pape admet son hérésie : « Tant en mes dictz, _ escrits qu’en ma vie, […] du tout je devie du droit chemin, _ de la vraye sente »19, mais Satan insiste sur la nécessité de maintenir le secret :

Satan

Ce qui est vray, mais il ne le faut dire

Pour n’empescher la marmite de cuire,

Qui nourrit tant de truyes _ pourceaux,

Et qui vous fait manger les bons morceaux.20

13A mesure que la maladie du Pape progresse, il devient de plus en plus difficile pour ce dernier de garder dans son ventre les immondices qu’il a dévorées. Après de nombreuses plaintes, il vomit sur la scène un mélange de chair humaine – puisqu’il a « mangé tant d’orphelins […] et beu le sang de mainte veuves. »21 – de membres du clergé, d’objets de culte, etc. Dans une certaine mesure, le ventre du Pape est devenu une marmite à l’image de l’Église. Cet épisode rassemble deux lieux communs de la satire huguenote : la marmite papale dans laquelle mijotent tous les éléments dont l’Église s’engraisse et le corps malade de la religion catholique souffrant de désordres intestinaux. Cependant, si les critiques à caractère médical à l’encontre de la religion catholique du début du XVIe siècle laissaient entrevoir la possibilité d’une guérison, à partir des années 1560, comme l’indique J. Persels le discours polémique préconise et prédit le renversement de l’Église.22

La cuisine papale

14La force et l’efficacité de la polémique huguenote procèdent de la préexistence de ses thèmes et motifs satiriques centraux – en particulier la gloutonnerie et l’avarice ecclésiastiques – et de l’articulation de ceux-ci en un système cohérent. En effet, l’ensemble des métaphores culinaires que nous avons évoquées jusqu’à présent permet une critique globale de l’Église et de ses représentants. En tant qu’élément pivot de ce système de métaphores, la marmite rend possible la mise en relation des différents aspects de la satire huguenote. C’est dans la critique de l’Eucharistie et, en particulier, de la doctrine de la transsubstantiation que la métaphore culinaire devient la plus fertile.

15Ainsi, la dénonciation de la transsubstantiation, c’est-à-dire de la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ pendant l’Eucharistie, se fonde sur la récupération du thème médiéval de la gloutonnerie du clergé pour démontrer que les catholiques adorent un « Dieu de pâte » et pratiquent une religion du ventre. Par conséquent, la marmite représente à la fois l’Église catholique, les profits qu’elle réalise en dupant ses fidèles, et le Pape ventripotent et anthropophage qui la gouverne. En d’autres termes, le motif de la marmite papale constitue non seulement une désacralisation et une satire de la religion catholique, mais aussi, et peut-être de manière plus pertinente, une tentative de vulgarisation du débat théologique autour de l’Eucharistie et notamment de la doctrine de la présence du Christ dans l’hostie.

16L’accusation de cannibalisme se rapporte autant à la dévoration métaphorique des fidèles aveuglés et des martyrs, qu’à l’Eucharistie durant laquelle la chair et le sang du Christ sont consommés. La transformation du pain et du vin, sacrilège aux yeux des calvinistes, s’apparente à une opération culinaire, tandis que l’Eucharistie est décrite comme un banquet ou comme un acte cannibale. Pour l’auteur des Satyres chrestiennes, par exemple, l’anthropophagie liée aux persécutions religieuses et la théophagie des prêtres « mangedieu » participent de la même dynamique de dévoration :

Chrestiens bouillis, roustis, treinez

Jusques aux cendres. N’estre naiz

Mieux vous vaudroit, Antropophages.

Pis il y a, o Theophages,

Que pour vostre dernier renfort

Vous mangez dieu comme un refort.23

17L’anthropophagie et la théophagie se prêtent à de nombreuses variations. Viret, par exemple, compare les avares et les usuriers à des mangeurs d’hommes.24 L’anthropophagie papale est aussi associée aux cannibales du Nouveau Monde, par l’intermédiaire du personnage de Villegagnon. En effet, le retour en France de cet explorateur ayant fondé et gouverné la « France antarctique » de 1555 à 1559 est fréquemment satirisé par les huguenots. Comme l’observe Lestringant, la caractérisation de Villegagnon en sauvage vêtu à la mode des Indiens tupinambas dans la gravure du Renversement de la grand marmite ainsi qu’à travers le personnage de l’Outrecuidé dans la Comédie du Pape malade évoque l’image de la marmite du cannibale et rapproche cette dernière de la marmite papale.25

18Le thème de l’anthropophagie ne se cantonne pas à la satire pol mique, mais, comme l’observe Crouzet, se manifeste aussi sous la forme d’incidents de part et d’autre du conflit religieux : « Les gestes de violence s’attardent ainsi sur le ventre d’un prêtre qui, sur la place publique de Montauban, aurait été éventré et dont les entrailles auraient été exposées en vente. »26 Crouzet interprète cet incident comme « un rituel pédagogique »27, la réalisation à petite échelle du renversement de la marmite.

L’espérance eschatologique

19Le renversement de la marmite évoque la ruine de la Papauté et l’avènement de l’Église réformée. Ainsi, cette image permet aux Huguenots de désacraliser le Pape tout en confortant l’espoir de leur victoire imminente. Le leitmotiv du renversement s’explique de manière simple : à cause de ses abus monstrueux et de ses incessantes falsifications, l’Église catholique s’est détournée de Dieu et appartient désormais au monde renversé ; c’est pourquoi seul son renversement permettra le rétablissement de l’ordre naturel du monde. Nourrie par des tendances millénaristes militantes, la polémique huguenote des années 1560 insiste particulièrement sur l’imminence et l’inévitabilité du renversement de la marmite. Comme le personnage du Pape malade qui ne peut s’empêcher de vomir ses immondices avant de périr pour être emmené en enfer, l’Église catholique vit ses derniers instants avant que la vérité divine ne la terrasse.

20Dans La Polymachie des marmitons, publiée par J. Saugrain à Lyon en 1563, Satan adresse un appel aux armes aux membres – réels et satiriques – de l’Église catholique : « archevesques », « curez », « carmes », « celestins » et « courtizanes, putains, _ ribaudes des prestres ». En ce sens, les marmitons de l’armée papale évoquent l’armée de cuisiniers commandée par Frère Jean dans le Quart Livre de F. Rabelais.28 La Polymachie insiste sur la proximité du renversement de la marmite en multipliant les images de destruction et de désordre :

Nostre Marmite a perdu le bouillir,

Encor chacun travaille à l’affaillir,

Et luy bailler l’extreme _ dernier ordre,

Chacun s’effaye à la mettre en desordre:

Mail il la fault, deussieus nous trespasser,

Avec les mains la garder de verser.29

21Le renversement de la marmite est traité ici comme un fait accompli, une conséquence inévitable des abus de l’Église que l’armée papale ne peut prévenir, malgré ses efforts. Il s’ensuit, par conséquent, que ce motif polémique traduit non pas seulement un désir de désacraliser l’Église, le Pape et l’Eucharistie, mais aussi une espérance eschatologique de renversement du monde dans la mesure où le renversement de la marmite peut être considéré comme la punition des damnés pendant le Jugement dernier :

Ils ne faudront ceste Marmite grande

De soustenir, que lon ne la respande,

Car si un coup elle va trebuscher,

Il vous faudra retirer en Enfer.30

22L’imminence du renversement de la marmite est au centre de la gravure du Renversement de la grand marmite. (figure 1) Dominée par l’image centrale d’une marmite fendue sur le point de basculer dans laquelle mijote un mélange de mitres, tiares, crosses, bulles pontificales et de crucifix, la gravure représente les différentes factions de l’Église – cardinaux, moines, religieuses et théologiens notamment – tentant de redresser la marmite avec des cordes ou des piliers tandis que le Pape gouvernant un peuple aveuglé, dans le coin supérieur gauche, perd les insignes de son pouvoir et chute avec la marmite. La parole divine des Évangiles, figurée par une colombe et un personnage tenant un livre-épée dans sa bouche, descend du ciel dans le coin supérieur droit pour renverser la marmite. Pour finir, les martyrs auréolés qui brûlent sous la marmite sont accueillis au Ciel.

23Le Renversement de la grand marmite met en scène de nombreux vices et abus de l’Église sous forme de jeux de mots et de représentations plus ou moins allégoriques : la vieille femme tendant son bol pour récupérer le bouillon de la marmite représente l’avarice, le moine courtisant des religieuses enceintes signifie la luxure et la position des membres de la faculté de théologie – reconnaissables à leurs bonnets – et de leurs étudiants, rappelle les « coliques sorbonniques » et des possibles accusations d’homosexualité ; quant aux cordes et aux piliers qui servent à redresser la marmite, ils évoquent, d’une part, l’ordre des cordeliers et, d’autre part, le droit canon, voire la puissance militaire de l’Église catholique. Cependant, le jeu d’image le plus frappant dans cette gravure est probablement la ressemblance entre la marmite et une cloche renversée.

24Cette image, qui s’apparente aux autres métaphores culinaires, établit, pour Lestringant, une équivalence entre cloche et marmite : « Si la marmite papale ressemble à une cloche retournée, c’est qu’au départ la cloche est une marmite à l’envers, suspendue au-dessus de la tête des fidèles. »31 On trouve la même image dans les Satyres chrestiennes :

Grosses cloches sont chauderons,

Dessus dessous mis à l’envers,

Qui bouillent toujours descouvers.32

25Du point de vue symbolique, cette image démontre que l’Église catholique est entièrement axée vers la cuisine – vers la marmite en particulier – et que seul un renversement permettra de mettre en lumière sa véritable essence en révélant que les cloches étaient, en fait, des marmites. La restauration de l’ordre du monde à travers le renversement du monde renversé est un thème courant dans la polémique du XVIe siècle. Comme Céard le démontre, il est d’une importance capitale pour le projet de D’Aubigné dans les Tragiques.33 Viret fournit un autre exemple de ce type d’images dans Le Monde à l’Empire et le Monde demoniacle, fait par dialogues. Dans le premier dialogue, Hierosme raconte une anecdote selon laquelle Diogène demande à être enterré face contre terre, contrairement à l’usage, afin de se retrouver face vers le ciel une fois que l’ordre du monde sera restauré. Cette anecdote sert avant tout à dénoncer les désordres présents: Tobie réagit en se demandant ce que Diogène dirait : « Car ce qu’il voyoit pour lors, n’estoit que jeu _ passe-temps, au pris de ce qui y est à présent. Car il n’y est rien demeuré entier, que tout n’y soit perverty _ confus. »34

26Le renversement des cloches en marmites s’inscrit aussi dans le cadre contextuel de la querelle des cloches. La condamnation des cloches et des superstitions qui les entourent constitue l’un des points de discorde les plus importants dans la polémique entre catholiques et réformés. En postulant l’équivalence entre cloches et marmites, la polémique iconoclaste se fonde sur les mécanismes de dérision et de renversement évoqués précédemment. On en retrouve notamment des traces dans les Disputations chrestiennes en manière de devis de Viret (Genève : J. Girard, 1544)35 ; chez P. Vergerio dans Les Faitz et gestes du Pape Jules III (1551) et dans Qquae consecrateae seu (ut vocant) benedictae (Bâle, 1550) ; ainsi que chez Rabelais, dans Gargantua, où le géant blâme les moines : « Vray est qu’ilz molestent tout leur voisinage à force de trinqueballer leurs cloches »36 et, de manière plus violente, dans L’Isle Sonante, publiée en 1562. Cet épisode satirique s’en prend au jeûne ainsi qu’à l’ensemble de la hiérarchie ecclésiastique dont chaque ordre est présenté comme une espèce d’oiseaux. A l’approche de l’île, Pantagruel et ses compagnons sont assaillis par un « un bruit de loing venant, frequant et tumultueux, et nous sembloit à l’ouir que fussent cloches grosses, petites et mediocres ».37 Ils ne tardent pas à comparer le son des cloches de l’Isle Sonante à un « triballement de poilles, chaudrons, bassins, cimbales corybantiques de Cybele mere des dieux. »38 Cloches et marmites sont aussi parmi les éléments les plus fréquemment utilisés dans les Songes drôlatiques de Pantagruel.39 Publiés en 1565 par Breton, un imprimeur parisien calviniste, les Songes drôlatiques consistent en une série de gravures, attribuées à F. Desprez, représentant des personnages fantaisistes. La forte présence de cloches et de marmites sous forme d’accessoires, de prothèses ou de créatures anthropomorphes renforce l’interprétation de G. Wildenstein et de M. de Grève selon laquelle les nombreux éléments catholiques sont présentés sous l’angle de la parodie à des fins polémiques.40

Les réponses catholiques

Le renversement du motif de la marmite

27L’efficacité et l’ancrage du motif de la marmite papale dans la polémique des guerres de religion se mesurent aussi à l’aune des nombreuses réponses et réfutations de la part des polémistes catholiques. La critique est partagée quant au succès des tentatives catholiques de renversement du motif de la marmite. A propos de la publication de la Resolution sur certains pourtraictz _ libelles, intitulez du nom de Marmitte de T. Beauxamis, Benedict considère que, malgré les efforts de Beauxamis, « the phrases “marmite” or “marmiton” quickly became standard terms of derision used by the Huguenots to denote the Catholic Church and its clergy. »41 Par ailleurs, Lestringant soutient que la publication de la Resolution de Beauxamis exagère l’influence du renversement de la marmite papale.42 Quoi qu’il en soit, le motif de la marmite constitue un point sensible pour nombre de polémistes catholiques, comme en témoigne la liste de pamphlets dirigés contre l’Église que dresse A. Sorbin, dans ses Homélies sur l’interprétations des dix commanderments :

Mais je vous prie d’ou pensez vous ester sortiz les livres qu’ils baptisent, tantost du nom de Marmite, tantost d’un Alcoran des cordeliers, d’une Anatomie de Messe, _ autres semblables qu’ils remplissent d’injuires, de reproches, _ fauces accusations, si ce n’est du sang des plus anciens, ou payens, ou heretiques?43

28Le principal instigateur de la contre-offensive catholique sur le thème de la marmite est sans conteste T. Beauxamis qui publie, notamment, Resolution sur certains pourtraictz _ libelles ainsi qu’une version augmentée sous le nom de La Marmite renversee et fondue. Publiés à dix ans d’intervalle, ces deux volumes résument les deux grands axes de la tentative catholique de renversement du motif de la marmite papale : tout d’abord, Beauxamis met à profit la lacune principale de la polémique calviniste en utilisant l’exégèse biblique pour démontrer que le nom de marmite s’applique aux réformés plutôt qu’aux catholiques ; l’édition augmentée, dans la mesure où elle se concentre sur les exactions commises par les huguenots, se lit davantage comme un acte d’accusation.

La réfutation religieuse

29Le projet initial de Beauxamis consiste à dresser la liste de toutes les occurrences de marmites dans la Bible dans le but de démontrer que chacune d’entre elles s’applique à l’Église réformée plutôt qu’au Pape et au clergé :

Ad ce qu’il soit manifeste combine est inique ceste cauillation, j’ay assemble en ce petit traicté toutes les Marmittes, desquelles est parlé en la bible soub figure: monstrant evidemment quelles sont entendues des sectes heretiques, _ que le nom de Marmitte selon l’intelligence de l’Escripture, doibt ester impute à leur Eglise nouvelle. Enquoy tu seras juge quelle des deux parts doibt estre de ce nom appelee, ou le Clergé du Pape, aquoy il ny a nulle Escripture confirmative : ou ceste Eglise nouvelle, laquelle par tout tesmoignage est condamnee.44

30L’utilisation de la langue vernaculaire plutôt que du latin permet à Beauxamis non seulement de toucher un plus large public, mais aussi d’insérer des références bibliques à la marmite en paraphrasant la Bible. Beauxamis prête une attention particulière aux différents attributs de la marmite – du feu qui brûle en dessous d’elle, jusqu’au vent qui entretient ce feu, en passant par le bouillon, la chair et les os qui y cuisent – pour les associer aux différents aspects de la liturgie réformée ainsi qu’à son influence supposée sur la société. Par exemple, pour décrire les désordres et troubles sociaux causés par l’Église réformée, Beauxamis paraphrase et commente Job 41 :

Le Bouillon de ceste Marmitte, ainsi que la fume d’icelle nous donne entendre Job au susdit chapitre: disant, qu’il est excite _ esmeu du bat de la queüe de Behemoth, ainsi qu’escume _ bouillonne la mer, battue par la Balaine. Ce bouillon excessivement impetueux que signifie il en l’Eglise libertine _ sathanique, sinon les seditions, troubles, meurtres, voleries, sacagementz, brigandailles, conjurations, portz darmes, _ autres exorbitantes actions _ fruictz de ces nouveux evangelistes?45

31Dans la mesure où elle se base exclusivement sur l’exégèse biblique, la démonstration de Beauxamis reste générale et superficielle : les exemples de marmite « calviniste » n’ont pas la cohérence de la cuisine papale et ne font pas référence, du moins dans la Resolution sur certains pourtraictz _ libelles, aux événements récents. Par ailleurs, Beauxamis ne développe, ni ne justifie l’utilisation de métaphores culinaires pour attaquer les huguenots autrement qu’en cherchant à se défendre d’un motif polémique déjà bien ancré dans l’imaginaire collectif.

La marmite du cannibale

32Un autre exemple de l’appropriation du motif de la marmite par les catholiques consiste à envisager la cruauté huguenote, particulièrement le cannibalisme, sous l’angle de la marmite. Cet angle d’attaque présente deux avantages pour les polémistes catholiques : d’une part, il renverse l’accusation fréquente de cannibalisme à l’encontre des catholiques ; d’autre part, il exploite la relation préexistante entre les marmites et le cannibalisme. Dans la Marmite renversee et fondue, Beauxamis recycle l’essentiel du texte de 1562 et ajoute une courte section sur les hérésies passées – en particulier les Vaudois et les Hussites – ainsi qu’un développement substantiel de l’histoire récente de France.46 Son but consiste à mettre en lumière les crimes de guerre des calvinistes pour démontrer qu’ils doivent être considérés comme la marmite et doivent, par conséquent, être détruits. Le récit historique de Beauxamis entremêle un compte-rendu factuel des événements – comme, par exemple, la Conjuration d’Amboise et la bataille de Jarnac – et un catalogue des atrocités commises par les huguenots allant des actes d’iconoclasme aux cruautés envers les prêtres, et, plus généralement, envers les catholiques.

En d’aucuns lieux ils enfouissaoient touts vifs les catholiques, trenchoient les enfans en deux, fendoient le ventre aux prestres _ en tiroient le cueur hors _ le brusloient. Ils levoient à plusieurs des lanieres _ les faisoient rostir: ils brusloient à d’autres les plantes des pieds, ils surfondoient les autres de gresse chaude, ils faisoient les autres mourir de faim, _ leur commandoient nonobstant se presenter au bout de leur table, _ de remuer les machoueres sans avoir aucune viande en la bouche.47

33Ces tortures, qui rappellent celles qui ont été attribuées aux cannibales du Nouveau Monde, gravitent autour de l’anthropophagie et de la nourriture. Beauxamis multiplie les qualificatifs péjoratifs pour décrire les huguenots, « riches luxurieux », « hommes libertins _ desbordez de toute licence », « plus gras d’entre les porcs Sardanapalistes »48, qu’il justifie en comparant les réformés à la chair cuisant dans la marmite.

34Il faudra attendre 1583 et la publication des Sainctes Exhortations sur tous les Evangiles du Caresme d’I. le Gault pour trouver une appropriation catholique des métaphores culinaires utilisant les mêmes ressorts que les Satyres chrestiennes :

Leur Dieu c’est leur ventre, le temple où ils l’adorent c’est le poulmon, l’Autel sur lequel ils offent leurs sacrifices est l’auge d’un pourceau, le Prestre est le cuisinier, leur sainct Esprit est la lueur _ netteté, les graces les saupiquets, _ diverses saulses, leur propheties sont les rots : Les vertus Theologales de ceste prophane Religion sont, Agape in cacabis fervet, fides in culina calet, spes in ferculis iacet. Vostre charité est bouïllante dans les marmites, la foy brusle dans la cuisine, l’esperance gist _ consiste aux plats _ aux mets.49

35Cette critique, motivée par le rejet du Carême par les réformés, s’appuie sur Tertullien pour renverser les métaphores culinaires et alimentaires de la polémique huguenote.

La réfutation politique

36Le motif de la marmite renversée n’a pas uniquement été utilisé dans un contexte strictement religieux. Dans les Figures et drolleries de la Ligue de P. de L’Estoile, on retrouve l’image de la marmite à plusieurs reprises. C’est La Marmitte renversée des huguenots, Politiques, Atheïstes, Espernonistes, Libertins qui en fournit la manifestation la plus significative. (figure 2) Cette image emprunte certains éléments de l’imagerie du Renversement de la grand marmite, en particulier la marmite centrale qui ressemble à une cloche renversée et contient de petits personnages. En revanche, le sujet de La Marmite renversée des huguenots – l’assassinat d’Henri III – est ancré de manière plus frappante dans le contexte politique que la polémique eschatologique huguenote.

37Comme son titre le suggère, ce placard ne vise pas seulement les huguenots, mais s’attaque à tous les ennemis de la Ligue catholique, principalement Henri III et ses mignons. La composition de l’image est particulièrement parlante : on distingue le moine Jacques Clément en train d’assassiner Henri III, tandis que ce dernier tente d’empêcher le renversement de la marmite ; du côté droit de l’image, Jean d’Épernon entretient le feu à l’aide d’un soufflet pendant qu’un autre personnage apporte un fagot de bois. La posture du roi ainsi que l’accumulation de personnages à droite de l’image suggèrent que l’assassinat d’Henri III entraînera le renversement de sa Cour aux mœurs corrompues, représentée par la marmite. La multiplication de métaphores à caractère sexuel autour de Jean d’Épernon semble, elle aussi, significative. De sa posture – penché en avant, le dos tourné à un autre courtisan, à la position de son épée entre ses jambes, jusqu’au soufflet : tout semble suggérer la luxure et l’homosexualité.

38Selon Benedict, cette gravure, qui « reflète le sentiment de soulagement et de triomphe éprouvé par de nombreux Ligueurs parisiens après l’assassinat du roi »50, serait le dernier exemple de marmite dans la polémique des guerres de religions. Cependant, le motif de la marmite ne perd pas pour autant son potentiel satirique comme l’indique son utilisation fréquente dans certaines querelles du XVIIe siècle.51

La Marmitte renversee des huguenots

gravure sur bois, in P. de L'Estoile,

Les Belles Figures et Drolleries de la Ligue (Paris, 1598-1606) : 19v

Conclusion

39En guise de conclusion, plusieurs observations s’imposent. Premièrement, l’image de la marmite démontre jusqu’à quel point certaines images et certains procédés satiriques ont pu frapper l’imagination et marquer une époque : la tentative immédiate de réfutation et de retournement de la satire de la part des catholiques, la multiplication des types de média (gravures, pamphlets, placards, chansons) ainsi que la durabilité de ce motif en soulignent la pertinence. Deuxièmement, la popularité de la satire visuelle et du renversement de la marmite papale dans la polémique huguenote semble être en pleine contradiction avec la doctrine calviniste iconoclaste. Cette tension apparente se résout si l’on considère que la polémique huguenote s’appuie sur la notion que le rire est une arme de propagande qui permet de toucher toutes les couches de la société et qui permet la désacralisation, voire la diabolisation, de l’ennemi. Persels met aussi en avant l’efficacité d’une propagande utilisant des images familières, ancrées dans la vie quotidienne et corporelle de la société.52 Finalement, on observe que le renversement de la marmite papale constitue une métaphore spécifiquement française. Le rapport entre polémique religieuse et identité nationale est capital : on remarque par exemple que le discours polémique huguenot se teinte fréquemment d’anti-italianisme et que la Ligue catholique insiste sur la cruauté des traitements subis par les catholiques d’Angleterre. Au cœur du discours polémique des guerres de religion, le motif de la marmite permet, de part et d’autre du conflit, de souligner l’altérité absolue de l’ennemi : le Pape devient un monstre antéchristique ventripotent soutenu par une armée de cuisiniers, alors que les huguenots sont assimilés aux anthropophages du Nouveau Monde.

Notes

1 J. Pannier, « Études historiques sur les églises réformées de Picardie-Laon et Crepy. Origines de la Réforme dans le Laonnais, » Bulletin de la société de l’Histoire du protestantisme français n° 74 1925, p. 227.

2 P. Benedict, « Of Marmites and Martyrs : Images and Polemics in the Wars of Religion, » in The French Renaissance in Prints from the Bibliothèque Nationale de France, Los Angeles, Grunwald Center for the Graphic Arts, 1994, p. 109-138 ; F. Lestringant, « Le Cannibale et la marmite, » in Le Huguenot et le sauvage : L’Amérique et la controverse coloniale, en France, au temps des guerres de religion, 1555-1589, Genève, Droz, 2004, p. 421-440.

3 Voir C.-H. Chamay (éd.), Satyres Chrestiennes de la cuisine papale, Genève, Droz, 2005, p. xi-xiii.

4 C. et P.-A. Mellet, « La ‘marmitte renversée’ : construction discursive et fonctionnement argumentatif d’une insulte dans les polémiques des guerres de religion (1500-1600), » Argumentation et Analyse du Discours n° 8 2012, p. 1-44 et p. 12-15.

5 Pour une reproduction et une brève discussion de cette gravure, voir : P. Benedict, Graphic History : The Wars, Massacres and Troubles of Tortorel and Perrissin, Genève, Droz, 2007, p. 63-65.

6 I. le Gault, Sainctes Exhortations sur tous les evangiles du Caresme. Avec un Sermon de Sainct Joseph, _ de l’Annonciation de la Vierge, Paris, D. Moreau, 1583 ; P. Matthieu, Histoire des derniers troubles de France, Lyon, 1594.

7 Voir J. Baschet, « Les sept péchés capitaux et leurs châtiments dans l’iconographie médiévale, » in C. Casagrande et S. Vecchio (éds.), Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, Paris, Aubier, 2003, p. 339-385.

8 C. Zika, « Cannibalism and Witchcraft in Early Modern Europe: Reading the Visual Images, » History Workshop Journal n° 44 1997, p. 77-105.

9 P. Benedict, « Of Marmites and Martyrs, » p. 109.

10 C. et P.-A. Mellet, « La ‘marmitte renversée’, » 35, p. 41-44 ; D. Crouzet, Les Guerriers de Dieu : la violence au temps des troubles de religion, vers 1525 – vers 1610, Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 673-679.

11 J. Baschet, « Images du désordres et ordre de l’image : les représentations médiévales de l’enfer, » Médiévales n° 4 (1983), p. 13-36

12 Sur l’influence du millénarisme militant, voir Crouzet, Les Guerriers de Dieu, p. 655-666.

13 Du Challard, L’Extrême-Onction, p. 6.

14 Idem, p. 20.

15 Ibidem, p. 21.

16 Ibid., p. 25.

17 Ibid., p. 36.

18 C.-H. Chamay (éd.), Satyres chrestiennes, p. XXIII-IXXX.

19 C. Badius, La Comédie du Pape malade, Genève, 1561. Bibliothèque de Genève, Hf 694, p. 22.

20 Ibidem.

21 Ibid., p. 30.

22 J. Persels, « The Sorbonnic Trots: Staging the Intestinal Distress of the Roman Catholic Church in French Reform Theater, » Renaissance Quarterly 56, n° 4 2003, p. 1089-1111.

23 C.-H. Chamay (éd.), Satyres chrestiennes, p. 102.

24 P. Viret, Dialogue du désordre qui est a present au monde Genève, J. Girard, 1545, p. 446.

25 Voir F. Lestringant, « Le Cannibale et la marmite, » p. 428-439 ; F. Lestringant, « Catholiques et cannibales. Le thème du cannibalisme dans le discours protestant au temps des guerres de religion, » in J.-C. Margolin et R. Sauzet (éds.) Pratiques et discours alimentaires à la Renaissance, Paris, Maisonneuve et Larose, 1985, p. 233-245.

26 D. Crouzet, Les Guerriers de Dieu, op. cit., p. 676.

27 Ibidem.

28 Voir F. Rabelais, Œuvres complètes, M. Huchon et F. Moreau (éds.), Paris, Gallimard, 1994, p. 629-34.

29 J. Saugrain, La Polymachie des marmitons, A4r.

30 Idem, B3v.

31 F. Lestringant, « Le Cannibale et la marmite, » 427.

32 C.-H. Chamay (éd.), Satyres chrestiennes, 80.

33 J. Céard, « Le Thème du ‘monde à l’envers’ dans l’œuvre d’Agrippa d’Aubigné, » in L’Image du monde renversé et ses représentations littéraires et para-littéraires de la fin du XVIe sicèle au milieu du XVIIe, J. Lafond et A. Redondo (éds.), Paris, Vrin, 1979, p. 117-127 et p. 125-126.

34 P. Viret, Le Monde à l’empire et le monde demoniacle fait par dialogues, Genève, G. de Laimarie, 1580, p. 5-6.

35 Voir F. Giacone, « Note rabelaisienne. Literarae ancillae theologiae. Dette de Rabelais à l’égard de Viret à propos de l’anecdote des ‘cloches’, » Micromégas n° 17, 1990, p. 93-98.

36 Rabelais, Œuvres complètes, p. 111.

37 Idem, p. 729.

38 Ibidem.

39 M. Jeanneret et F. Elsig (éds.), Les Songes drôlatiques de Pantagruel, Genève, Droz, 2004.

40 Voir G. Wildenstein, « L’imprimeur-libraire Richard Breton et son inventaire après décès, » Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance n° 21 1959, p. 364-379 ; M. de Grève, « L’Interprétation de Rabelais au XVIe siècle, » in Études Rabelaisiennes n° 3, Genève, Droz, 1961, p. 181-3.

41 P. Benedict, Rouen during the Wars of Religion, Cambridge, Cambridge UP, 1981, p. 56.

42 F. Lestringant, « Le Cannibale et la marmite », op. cit., p. 447.

43 A. Sorbin, Homélies sur l’interpretation des dix commandemens de la loi, _ opposition des playes d’Egypte aux transgressions d’iceux commandemens, Paris, G. Chaudière, 1570, p. 156.

44 T. Beauxamis, Résolution sur certains Pourtraictz et libelles, 1r.

45 Idem, 6r.

46 T. Beauxamis, La Marmite renversee, 13v-20v.

47 Idem, 16v.

48 Ibid., 6v.

49 I. le Gault, Sainctes Exhortations sur tous les evangiles du Caresme. Avec un Sermon de Sainct Joseph, _ de l’Annonciation de la Vierge, Paris, D. Moreau, 1583, p. 101.

50 P. Benedict, « Of Marmites and Martyrs », op. cit., p. 113.

51 Par exemple, ce motif est utilisé par Boileau et d’autres dans la querelle contre P. de Montmaur. Voir la brève mention de la transformation de Montmaur en marmite dans I. de Smet, Mennippean Satire and the Republic of Letters, 1581-1655, Genève, Droz, 1996, p. 231-232.

52 J. Persels, « Cooking with the Pope: The Language of Food and Protest in Calvinist and Catholic Polemic from the 1560’s, » Mediaevalia n° 22, 1999, p. 29-53 et p. 46-47.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Vincent Robert-Nicoud

Oxford University

Vincent Robert-Nicoud est docteur en langues médiévales et modernes de l’Université d’Oxford avec une thèse consacrée au thème du monde à l’envers au XVIe siècle (The World Upside-Down in Sixteenth-Century Literature and Visual Culture). Il a publié plusieurs articles sur la littérature française de la Renaissance, notamment les œuvres de Rabelais et de Montaigne.