La légende noire de Napoléon ou les images à l’assaut du mythe

Résumé

Cet article, à travers le cas de la « légende noire de Napoléon », dévoile un mécanisme particulier servant à la constitution d’une légende noire : l’inversion des traits habituellement prêtés à un personnage au cours d’un processus antérieur ou parallèle de glorification. Si Napoléon a, de son vivant, fait bâtir sa propre légende, on trouve en Grande-Bretagne une légende noire parallèle, en partie satirique et devant beaucoup à l’utilisation de la caricature, à des procédés d’animalisation ou à l’exagération de traits physiques, tout cela renvoyant à des critiques dont la principale est la volonté d’usurpation. Ces thèmes sont par ailleurs repris en France après 1814 et perdurent jusqu’à nos jours de façon plus ténue, en étant parfois associés à d’autres personnages plus contemporains.

Abstract

The article unveils through the example of the black legend of Napoleon, a particular mechanism helping the constitution of a black legend : the inversion of traits usually given to a person through an anterior or parallel process of glorification. Even if Napoleon created his own legend during his lifetime, one can find a parallel black legend in Great-Britain, partly satirical, using caricatures as well as devices of animalization or exageration of physical traits. All this refers to the many critiques of the time, mainly the desire of usurpation. These themes were taken over in France after 1814 and continue to the present day, although in a fainter way, being from time to time associated with more contemporary figures.

Table des matières

Texte intégral

1Un magazine d’histoire grand public1 titrait récemment sur « Napoléon : la gloire et la honte ». Le numéro, dédié pratiquement intégralement à l’Empereur, reprenait le vieux débat sur la fascination et la détestation que suscite Napoléon en donnant la parole à la fois à ses défenseurs et à ses détracteurs. Si le débat fait encore rage aujourd’hui et s’il continue à faire vendre du papier, c’est que Napoléon de son vivant a su largement édifier sa propre gloire, tandis que dans le même temps s’orchestrait une légende noire, politique, satirique et visuelle dont les racines se trouvent en Grande-Bretagne. En voulant glorifier son règne et ajouter à son prestige, Napoléon a, en effet, recouru à une propagande fondée, entre autres, sur l’iconographie. Les images qu’il élaborait ou dont il se plaisait à favoriser la diffusion soulignent en général ses qualités. En fonction du contexte, le général devenu Empereur a suscité des œuvres qui mettent en valeur son sens militaire, son courage ou sa science du combat, ou au contraire des planches soulignant son caractère magnanime et pacificateur. Il devient alors alternativement, comme les monarques d’Ancien régime, le « père du peuple », l’Empereur omniscient ou le père de famille attentif et bienveillant. Ces images fondent, fabriquent et réinventent sans cesse son autorité. Au travers de son image (de ses portraits, par exemple), l’Empereur incarne sa « géniale » personne, mais également l’État qu’il dirige.

2Cette dimension politique et cette fonction de propagande ont été très largement visitées par les historiens et les historiens d’art. La légende dorée de Napoléon, au même titre que la « fabrication de Louis XIV » (Peter Burke), a ainsi fait l’objet de nombreuses études2 et cette dimension des images de machine de propagande, de manipulation et de persuasion, ou encore de communication, comme on dirait de nos jours, est à présent bien connue. De même, mais dans une direction opposée, les caricatures contre-napoléoniennes ont été très largement analysées, en France comme en Europe depuis une vingtaine d’années, au point que ces études ont complètement éclipsé la caricature napoléonienne qui fut pourtant dense et active en particulier sous le Consulat et pendant les premières années de l’Empire. Le livre de Philippe de Carbonnières comble un vide qui fait passer la production satirique graphique relative à Napoléon pour une production uniquement à charge3. Dans le cadre de cet article, nous allons toutefois reprendre cette antienne puisque nous allons nous intéresser aux images satiriques antinapoléoniennes, avec cependant la volonté de pousser plus loin que 1821 la borne chronologique et d’envisager la légende noire napoléonienne à travers la production caricaturale du Directoire jusqu’à nos jours, en un florilège d’attaques au corps, d’insultes et de discrédit, afin d’essayer de cerner l’éventuelle filiation de toute cette anti-propagande visuelle.

Florilège des attaques graphiques contre Napoléon

3Tout au long de son existence politique, Napoléon a été comparé à divers animaux, en un bestiaire singulièrement exotique. Si certaines de ces comparaisons se sont montrées flatteuses, la plupart de ces effets d’animalisation se sont révélés malfaisants. Pour la technique caricaturale, la zoomorphisation ou l’animalisation des corps, repose sur l’association d’idées ainsi que sur le syllogisme. Le caricaturiste, à travers ces procédés, inflige à la personne ciblée des traits de caractère supposés appartenir à l’animal utilisé4, comme la puissance pour un ours, la voracité pour un tigre ou encore l’espièglerie pour un singe. Cette dimension favorise les ambiguïtés et un homme représenté en serpent pourra se montrer tout à la fois rusé et sournois, un homme-lion être vanté pour son courage ou sa force, comme pour sa dimension de prédateur sanguinaire. Comme dans ce dernier exemple, les animaux utilisés dans la satire graphique pour représenter Napoléon sont en général des bêtes féroces. Toutefois, l’apparence n’est pas figée, et le chasseur peut se transformer en proie au fil du temps et selon le contexte. Malgré tout, Napoléon ne perdra jamais vraiment son étiquette de prédateur, comme hanté par un passé maudit, mais il sera alors chassé comme animal nuisible pour l’homme.

4Un seul exemple, parmi tous ceux qui existent, nous permettra d’illustrer cette dimension animalière et menaçante. Ainsi, en 1805, James Gillray représente Napoléon sous les traits d’un dragon5, soit la bête fantastique aux tendances démoniaques par excellence, symbole de danger et du mal. Les flammes de l’animal mettent en avant sa sauvagerie et sa dangerosité, alors que ses doigts griffus insistent sur son appétit de conquête, sa longue queue en tire-bouchon renforçant le caractère maléfique de la créature. L’animal corse est aisément identifiable, son corps est celui d’un dragon, mais sa tête et son visage restent ceux de l’Empereur, depuis le col de son uniforme jusqu’à sa couronne. Tout comme la bête fantastique transpercée par Saint Georges dans la légende, le dragon crache des flammes. Dans cette caricature, Napoléon-le-dragon présente plusieurs caractéristiques qui évoquent explicitement la France. Il ne possède ainsi qu’une paire de pattes postérieures, se tient ailes déployées, sa couronne posée à la manière d’une crête : il suggère alors le coq gaulois, la tête levée vers le soleil. Comme le souligne la lettre de la gravure, Napoléon est associé au dragon de Saint Georges et a ici capturé Britannia pour la dévorer. Cette dernière, allégorie de l’Angleterre, se tient alors derrière le monstre, agenouillée, un bras levé implorant de l’aide. Elle a laissé choir sa lance et son bouclier est coincé sous la longue queue du dragon. Son visage exprime un profond désespoir et elle se trouve totalement démunie face à cette apparition cauchemardesque. Mais comme le veut la légende, un vaillant chevalier se dresse devant la bête pour la sauver ! Dans la caricature de Gillray, ce rôle est dévolu à George III, roi d’Angleterre6. Ce dernier, portant l’uniforme, monte un étalon noir. L’homme et sa monture se jettent à l’assaut du dragon et posent à la manière d’une statue7. Épée levée, George III vient de trancher en deux la couronne de Napoléon, remettant ainsi en cause ses prétentions à un grand Empire français et sa légitimité à diriger la France. La position périlleuse de Britannia démontre qu’elle a échappé de justesse à un funeste sort. En effet, cette caricature traduit la forte inquiétude de la population anglaise pour le « prédateur » Napoléon, et l’espoir en la protection du roi et de son armée.

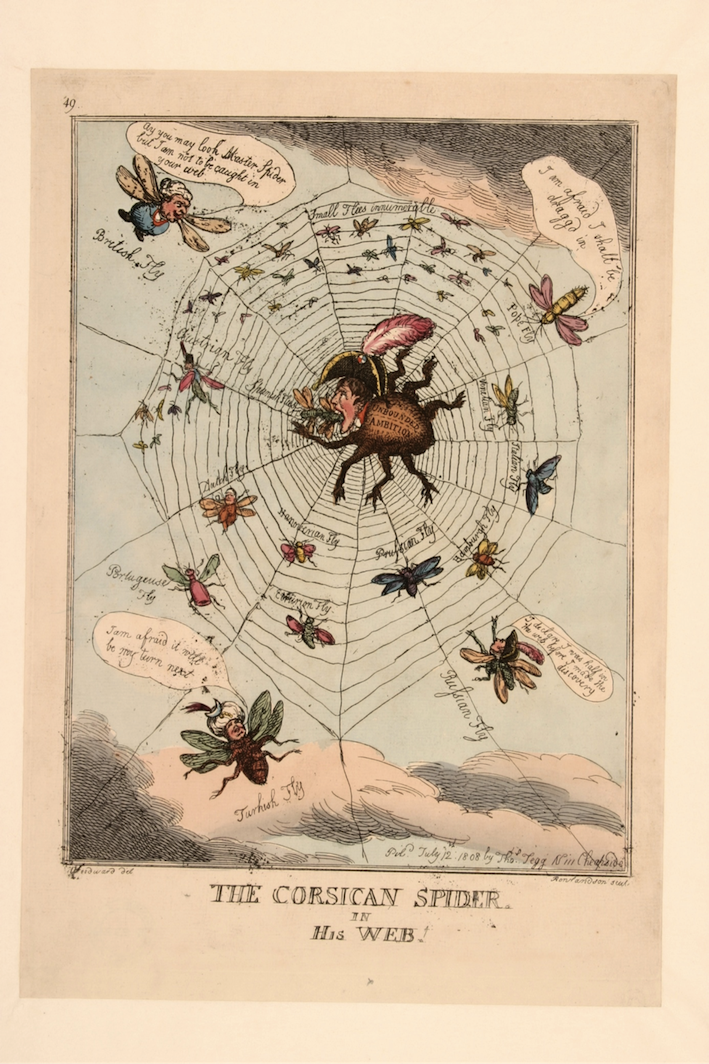

5Afin de répondre à cette angoisse de l’opinion publique, Napoléon va prendre dans les œuvres satiriques du temps, tour à tour et de manière aléatoire, les traits d’une araignée occupée à prendre dans sa toile toutes les « mouches européennes8 », ceux d’un tigre assoiffé de sang, d’un crocodile, mais également, dans une démarche satirique opposée, les formes d’animaux victimes ne provoquant cette fois ni la peur, ni l’effroi. Il devient ainsi un renard roux attrapé de nouveau par George III9, comme nous le verrons plus en détail par la suite, ou encore le même animal, mais cette fois affublé d’un bicorne sur la tête, s’enfuyant devant les armées russes10. Il endosse aussi le costume du chien11, maigre cabot à tête humaine, blanc et maladif face au bouledogue britannique, ou encore celui d’un coq ridicule qui brave à plusieurs reprises la force tranquille du taureau anglais12. Il nous faudrait aussi évoquer la cour impériale qui, soumise à son despote, prend également les traits d’animaux profondément domestiques tandis que les armées françaises se transforment en une légion d’innombrables singes13. Eventuellement, Napoléon devient lui-même un être simiesque qui parodie les manières et les usages de la Monarchie14. Retenons que ce bestiaire exotique et familier à la fois donne une image brutale et inhumaine de Napoléon, un être vil et pourtant Empereur. L’opposition et le contraste fonctionnent comme le discrédit qui entourait Louis XVI, transformé en cochon à la suite de son arrestation à Varennes en juin 1791. L’animalisation, procédé vieux de plusieurs millénaires et universel, contribue à faire résonner fantasmes et hallucinations et à entraîner Napoléon vers un abîme profond à la fois légendaire et maléfique.

The Corsican spider

Thomas Rowlandson, The Corsican Spider in his Web, publiée par Thomas Tegg le 12 juillet 1808 à Londres

British Museum Collection 10999

6Comme l’animalisation ou les déformations du visage, l’attaque au corps et les exagérations corporelles font partie de la technique de la caricature. Les premières attaques graphiques anglaises contre Bonaparte, alors qu’il n’est qu’un jeune général anonyme en Italie, le représentent sous une forme décharnée, maigre et squelettique. Ces images reprennent les archétypes associés au Français d’Ancien régime, puis au sans-culotte sous la Révolution. Selon les Britanniques, Bonaparte n’est qu’un personnage supplémentaire d’une histoire française constituée de meurtres et d’exécutions arbitraires. Sa première apparition dans la production anglaise date du 12 mars 1797 : il s’agit d’une gravure15 de la main d’Isaac Cruikshank intitulée Buonaparte à Rome donnant audience en grand apparat. La planche propose quelques caractéristiques et quelques attributs qui deviendront bientôt familiers dans la production satirique graphique européenne. En effet, Bonaparte porte déjà son chapeau grotesquement gigantesque, qui s’élargira avec le développement de son pouvoir politique, mais il possède aussi un visage émacié et surtout une arrogance débridée qui se transformera bientôt en orgueil démesuré. L’audience que le futur Empereur accorde au Pape et à ses cardinaux repose sur l’inversion des valeurs et des convenances, dans la plus classique tradition du monde renversé de la culture carnavalesque. On note en particulier un soldat français hilare en train d’uriner dans de l’eau bénite, tandis qu’au premier plan Bonaparte oblige le Pape à se découvrir en sa présence, faisant d’un coup de pied rageur choir la tiare pontificale.

7Mais si la maigreur renvoie à une image déjà développée du Français sous l’Ancien régime et pendant la Révolution française, elle s’associe aussi parfaitement avec l’idée de la maladie et même de l’inadaptation du corps à la vie. Comme le nanisme qui va bientôt caractériser le personnage de Napoléon, cette transformation ou cette représentation induit que le corps ne pèse pas lourd et qu’il ne peut donc pas faire le poids face aux Britanniques tout d’abord, puis face aux Russes ou aux armées coalisées ultérieurement. Mais le corps maigre et décharné du futur Empereur met aussi en valeur sa verticalité et sa silhouette suggère alors une lame de couteau, tranchante et dangereuse. Il reprend par là les formes acérées du sans-culotte qui induisent l’arme blanche, les mutilations et la torture. La fragilité de son corps est également accentuée par son immense chapeau qui évoque la flèche, mais également par l’opposition souvent traduite en images avec John Bull, personnage aux formes pleines. Dans ces images à double compartiment qui opposent John Bull à Napoléon, ce dernier ne semble définitivement pas faire le poids. Et si on devait en douter, son trône bien trop grand pour lui, comme ses habits d’Empereur qu’il a revêtus par effraction, rappelle au lecteur/spectateur le caractère anormal de ce corps et de celui qui le porte.

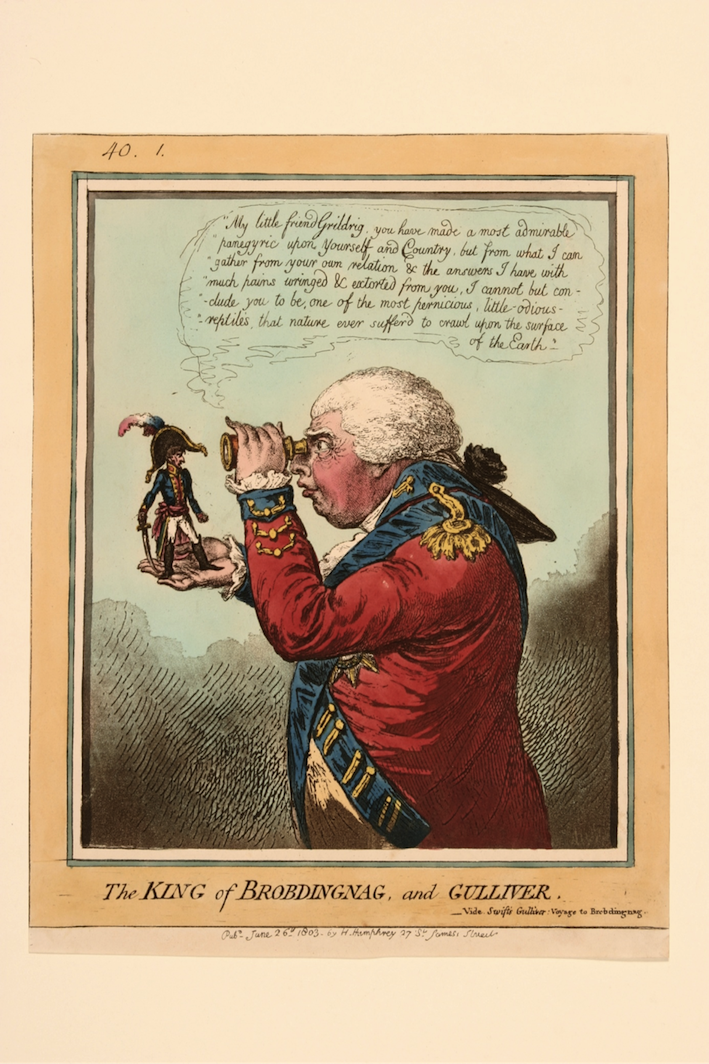

8Sa taille peut prendre aussi une dimension « lilliputienne », en référence à l’œuvre de Swift, comme dans The King of Brobdingnag and Gulliver, l’une des plus célèbres caricatures de James Gillray, qui a connu de nombreuses adaptations sur tout le territoire européen. Dans cette planche, outre le jeu graphique fondé sur l’opposition de tailles (rétrécissement et surdimensionnement) entre Bonaparte-Gulliver et George III, roi de Brobdingnag, le pays des Géants, c’est le thème de l’usurpateur, déjà cher à Swift, qui est privilégié. D’autres gravures, moins célèbres, ne retiendront que le contraste visuel ou élargiront le décor autour de Napoléon afin de marquer son nanisme et son inadaptation au monde qui l’entoure et qu’il a d’ailleurs largement contribué à fabriquer. Enfin, dans cette attaque au corps, c’est également ses accessoires et les attributs qui l’entourent qui sont raillés et qui vont devenir bientôt récurrents dans sa représentation satirique. Cette dimension est d’autant plus forte que Napoléon lui-même avait souhaité imposer une étiquette et un apparat officiel. Le chapeau, on l’a évoqué, outre sa taille sert à souligner son profil tranchant. En outre, c’est souvent le costume de Polichinelle qu’il endosse afin de marquer par là ses mensonges et peut-être son ascendance méridionale. D’ailleurs, il sera aussi transformé régulièrement en marionnette afin de souligner de nouveau ce corps qui ne lui appartient pas et qui est prêt à tomber comme son propre régime.

The King of Brobdingnag

James Gillray, The King of Brobdingnag and Gulliver

British Museum Collection

9Finalement, comme on vient de le voir, c’est le thème de l’usurpation qui transcende toutes ces représentations animalières et grotesques de Bonaparte puis de Napoléon. D’ailleurs, « Little Boney », diminutif inventé par James Gillray en 1803, reflète bien cette dimension régressive. L’homme fort du pouvoir français est petit et par un abus phonétique, devient également « osseux », comme ses ancêtres sans-culottes. Avant cela, quand il n’était qu’un général de campagne, il avait pu prendre les formes d’un ogre aux allures monstrueuses. Ainsi, en avril 1797, Cruikshank le représente sous la forme d’un croque-mitaine français effrayant les commandants du roi. Bonaparte possède, à présent, l’aspect grotesque d’un enragé qui conduit un monstre duquel se dégagent des bataillons de soldats français. On remarque encore à la gauche de la gravure la petite place faite au Pape écrasé par le monstre et se plaignant de nouveau du peu de respect qu’on lui accorde. Toujours en 1797, on retrouve notre Bonaparte assez éloigné de sa représentation future sous la forme d’un Ambassadeur de la Paix à l’allure peu pacifique. Il s’approche, toujours sans culotte, de Pitt et de Dundas, son sabre sanglant et son air farouche symbolisant ses intentions. Il est accompagné de deux porteurs, Sheridan et Fox, que l’on retrouvait pour le dernier cité dans Le croque-mitaine français sous la forme d’un angelot moqueur et le plus souvent associé au « mal français ». Enfin, nous pourrions évoquer une autre caricature de la main de Newton qui fait référence de nouveau à Bonaparte et au Pape dans un monde à l’envers cher à Rabelais et à son « baiser du cul ».

10L’usurpation, qu’elle soit politique, morale ou sociale, est au cœur des représentations du corps de Napoléon dans les images satiriques. Dernier exemple, avec une planche de Cruikshank16 où s’érige la statue de Bonaparte transformé, pour l’occasion, en nouveau roi de France. L’image fait référence à l’iconographie royale française d’Ancien régime, continuellement vilipendée dans les caricatures anglaises, tout en expliquant que la Révolution n’a en rien effacé cette tradition d’idolâtrie, somme toute viscéralement attachée à la nation française. Afin de renforcer le trait et de connoter péjorativement le nouveau régime français, Cruikshank fait reposer la statue sur six piliers qui représentent les valeurs fondamentales du premier Consul : « Rapine, Parjure, Apostasie, Poison, Duplicité et Hypocrisie ». Outre la puissance évocatrice de ces termes qui s’opposent au caractère majestueux, grave et solennel de la statue, le sujet renvoie à un projet effectivement évoqué par le Moniteur en France et cité par le Times du 3 mars en Angleterre, qui annonçait les souscriptions militaires et civiles lancées pour « l’érection d’un monument dédié au premier Consul ». En mélangeant adroitement des thèmes iconographiques français et anglais antérieurs avec des informations sérieuses, la caricature ne fait pas que grossir les traits des personnages qu’elle représente, elle interroge son public, tout en lui fournissant des réponses grossières, mais toujours plausibles. C’est dans ce double jeu que résident sa force et son impact et c’est dans cette dualité que la légende noire de Napoléon s’épanouit.

Une légende noire à l’accent anglais

11Comme on vient de le voir, la légende noire de Napoléon qui répondait à la légende dorée en train de naître en France sous l’impulsion du général, du premier Consul, puis de l’Empereur lui-même, a été largement mise en place et fabriquée en Grande-Bretagne, en particulier par l’intermédiaire des caricaturistes anglais. Cette constatation a été également effectuée par Simon Burrow17 dans un article récent. Avant lui, Jean Tulard avait étudié la naissance de cette légende sombre, mais à travers d’autres sources, principalement la littérature pamphlétaire libérale et conservatrice publiée en France entre 1814 et 182118. On retrouve dans ce dernier ouvrage et dans le corpus pamphlétaire utilisé par l’auteur des accusations similaires à celles développées par les caricatures anglaises. Tout d’abord, l’autoritarisme de Napoléon et la militarisation du régime, mais également son assimilation à un « Ogre corse », selon le titre du célèbre pamphlet de Rougemaître de Dieuze, datant de 1814. On a vu que ce type de charges avait déjà traversé la caricature anglaise dès la campagne d’Italie. De manière générale, le passé militaire de Napoléon a fait l’objet de nombreuses œuvres satiriques qui souhaitaient déconstruire son « génie militaire ». La campagne d’Égypte, comme le rappelle Burrows19, a été largement commentée par les pamphlétaires et les caricaturistes britanniques afin de mettre en valeur la couardise supposée du jeune général et les massacres20 dont il aurait été l’initiateur.

12Mais outre la satire visuelle, profuse et diffusée sur tout le territoire britannique, avant d’être exportée partiellement sur le continent européen, Burrows souligne que la presse contre-révolutionnaire exilée en Angleterre a été également porteuse d’attaques hostiles ayant contribué, elles aussi, à la légende noire napoléonienne. Les journaux de Peltier, Paris pendant l’année et l’Ambigu, publiés à Londres entre 1797 et 1805, ont ainsi largement contribué à façonner une image négative du futur empereur, rappelant ses supposées troubles origines familiales, ou diffamant ses sœurs accusées de vendre leurs charmes ou d’avoir eu des relations incestueuses avec leur frère … Un peu à la manière des attaques contre Marie-Antoinette et Louis XVI, l’ensemble de cette littérature anti-napoléonienne permettait de désacraliser un régime que les caricatures, comme une grande partie de l’opinion publique britannique, sous influence de la propagande officielle anglaise, considérait comme relevant de l’usurpation. Mais au-delà de cette (dé)considération du système politique français, la caricature anglaise et le gouvernement britannique s’inquiètent surtout des effets de ce régime sur les institutions anglaises et sur l’opinion publique. Dans ce cadre, les images, comme les autorités, redouteront par-dessus tout les effets d’une invasion française orchestrée par le premier Consul, puis par Napoléon devenu empereur.

13Traditionnellement dans la satire graphique anglaise, les Français, poussés par une violente et endémique famine, souhaitaient envahir Albion afin de mettre la main sur le fameux roast beef anglais! Cette image stéréotypée avait comme avantage immédiat de présenter favorablement l’état économique et politique de l’Angleterre, comparée à une France archaïque et paysanne, jalouse de la prospérité anglaise. Bonaparte, une fois le traité d’Amiens rompu, agira satiriquement selon les mêmes motifs, sa silhouette étique impliquant sa faim de bonne chère et de victoires militaires !

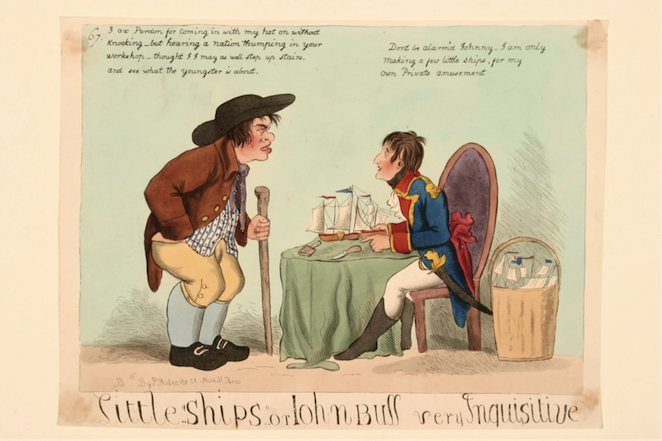

Little Ships, or John Bull very Inquisitive

Anonyme, publié en 1803?

British Museum Collection 9995

14Toutefois, certaines de ces gravures respectent paradoxalement le corps du futur Empereur. La satire contenue dans la lettre remplace alors la charge iconographique, ses traits respectables cachant son âme noire et diabolique. Ainsi, dans l’une21 d’entre elles, Bonaparte, sous les traits d’un enfant innocent, répond hypocritement à John Bull, venu l’interroger, qu’il construit des bateaux pour son propre amusement et que le vigilant représentant de la nation anglaise n’a aucune raison de s’inquiéter. Dans une autre22, Bonaparte explique sans honte qu’il se saoule afin de se donner du courage pour l’invasion de l’Angleterre et qu’en cas de défaite, il invoquera l’excuse de l’ivresse. Une troisième23 nous le montre enchanté au spectacle de la destruction de la flotte française par la marine britannique ; encourageant John Bull, il déclare à Talleyrand, « me voilà libéré de ces centaines de milliers d’égorgeurs français », ceux-là même qui auraient pu s’opposer à la mise en place de sa dictature !

Destruction of the French Gun-Boats-or-Little Boney and his friends Talley in high glee

James Gillray, Destruction of the French Gun-Boats-or-Little Boney and his friends Talley in high glee, publiée le 22-11-1803

British Museum Collection 10125

15Dans ces œuvres, la déformation corporelle est jugée inutile puisque le sujet exhibe et révèle des sentiments dirigés par l’hypocrisie ou la couardise, tout aussi éloquents que la transgression graphique. Comme pour conjurer le sort, si Bonaparte pose le pied sur le sol anglais, il est systématiquement repoussé24, fait prisonnier, puis exhibé25 sur les tréteaux des foires ambulantes ou torturé par les artisans londoniens26, l’image de son avilissement ou de sa mise à mort détruisant l’idée du danger qu’il incarne.

16Mais la conclusion la plus originale revient comme il se doit à l’artiste le plus inventif, que nous avons croisé à plusieurs reprises dans cette étude : James Gillray, qui, faisant lui aussi échouer les tentatives militaires françaises, propose d’en finir avec le premier Consul en le guillotinant ! Cet instrument, emblème symbolique de la Révolution française dans les caricatures anglaises, exécute alors son dernier représentant. Little Boney disparaît sans avoir pu implanter cet objet exotique sur le sol anglais. Buonaparte, 48 hours after landing27 livre, à la manière de Villeneuve en France au moment de l’exécution de Louis XVI, le profil sanglant d’un Bonaparte vaincu et exhibé par un John Bull symboliquement revêtu de l’uniforme des Volontaires. Cette caricature intervient six jours seulement après la souscription lancée pour la « défense du pays par nos braves marins et soldats » au Lloyd’s Coffee House de Londres et témoigne de la confiance de Gillray en son gouvernement et de sa foi en sa politique.

17Si l’on s’en tient à sa représentation de Bonaparte, la caricature anglaise symbolise parfaitement l’art de la subversion, selon la formule de Sigmund Freud. Elle déforme, transforme, corrompt les traits, dégrade le modèle. Elle schématise et exagère, elle s’attaque à l’homme et à son image, à ses sentiments et à sa politique, à son passé et à son avenir. Cette subversion sans limite qui est le fondement de la légende noire napoléonienne en train de se créer, tout en utilisant des bribes d’informations réelles et des anecdotes biographiques romancées, s’appuie avant tout sur un discours conservateur dirigé par les autorités anglaises et qui sera repris ensuite en France à la chute de l’Empire. En ce qui concerne Gillray, par exemple, la qualité informative de ses gravures révèle un long et patient travail de recherches, mais surtout de nombreux contacts extérieurs, en particulier avec George Canning28, sous-secrétaire aux Affaires Étrangères et futur Premier Ministre. L’estampe29 Physical Aid témoigne des séances passées par l’auteur sur les bancs du Parlement britannique. Outre ces informations officielles, Gillray30 observe également avec acuité les affaires politiques françaises et en tire des sujets originaux. Ainsi dans Armed Heroes, il place une estampe satirique française31 sous la botte du premier Consul et dénonce par cet artifice la censure de la presse qui accompagne l’établissement du pouvoir de Bonaparte. Il sera l’un des très rares caricaturistes à revenir à plusieurs reprises sur le sujet32. Peut-être est-ce là une manière de se disculper de ses propres allégeances vis-à-vis du gouvernement anglais ?

18Comme le faisait remarquer Champfleury avec emphase il y a plus d’un siècle, « Gillray fut un véritable excitateur, un remueur de fibres patriotiques33 » qui utilisa tout son art et son talent pour réunir le pays autour des valeurs de la nation anglaise : son roi, son armée et sa Constitution. Le 20 juillet 1803, dans Death of the Corsican Fox34, par exemple, Gillray, abandonnant ses perfides allusions graphiques antérieures contre George III, représente ce dernier en chasseur, exhibant de sa main droite un renard au visage de Bonaparte. La gravure, dans une partie de son titre, reprend l’intitulé de l’adaptation française35 d’une célèbre caricature36 de Thomas Rowlandson qui, au début de la Révolution française, représentait Louis XVI sous la forme d’un cerf couronné « aux abois, haletant, poursuivi par une meute à têtes d’hommes, hurlant et jappant37 ». En 1790, alors que rien ne pouvait l’indiquer, Thomas Rowlandson anticipait le sort que les révolutionnaires réservaient au roi de France. En 1803, Gillray est, quant à lui, tout aussi assuré du destin de Bonaparte. En août, alors que le premier Consul intensifie dans le camp de Boulogne ses préparatifs militaires contre la Grande-Bretagne, le même artiste dans une gravure38 insolente de confiance, lui reproche de ne pas oser se montrer et de refuser de quitter la sécurité de sa place forte39! Enfin en 1804, se félicitant du retour aux affaires de William Pitt qui lui avait accordé une pension en 1797, Gillray40 représente la Mort sous les traits de Bonaparte qui, profitant des divergences des leaders politiques anglais, s’apprête à assassiner Britannia, l’allégorie féminine de la nation britannique.

Britannia between Death and the Doctors

James Gillray, Britannia between Death and the Doctors

British Museum Collection 10244

19Il reprend dans cette gravure l’un de ses thèmes de prédilection, à savoir que le véritable danger qui menace l’Angleterre ne se cache pas derrière les traits d’un étranger, un « aventurier jacobin41 » aussi ridicule que dangereux, mais se terre à l’intérieur même du pays, dans les théories républicaines et radicales proférées par les tenants des réformes constitutionnelles. Bonaparte, Napoléon et la légende noire en train de se créer en Angleterre, comme la Révolution française en son temps, ne sont pour Gillray que des métaphores servant à exprimer ses convictions politiques personnelles, ancrées dans un patriotisme et un conservatisme bon teint. Toutefois, cette expansion satirique, en forgeant les traits diaboliques et pernicieux d’un Napoléon de foire, allait pour jamais jeter une ombre malsaine sur le destin de son personnage.

Reprises des thèmes

20En 1814, les caricaturistes vont se déchaîner, en France en particulier, dans la mesure où la fin du règne permet toutes les audaces. Mais la Grande-Bretagne n’est pas en reste. La Restauration, sans affaiblir cette propagande, va cependant souhaiter mettre un terme au souvenir même de l’Empire et tenter de faire disparaître ses traces et sa mémoire. Cette volonté d’éradication aura l’effet inverse de celui escompté et va naître peu à peu, avec le radicalisme droitier du régime, une véritable légende dorée de l’Empereur racontée par de très nombreux historiens. Le mythe de l’éternel retour fait donc son apparition et avec lui le culte du grand homme. C’est la raison pour laquelle la légende noire du XIXe siècle prendra d’autres chemins dans la presse illustrée et la satire visuelle que celui emprunté par la caricature des années 1797-1815.

21La satire visuelle aux XIXe et XXe siècles va surtout utiliser Napoléon dans une dimension comparatiste rarement au profit de celui avec lequel il est associé. On retrouve alors dans ces images quelques motifs déjà repérés dans les caricatures de la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, évoquons le globe qui est souvent associé à Bonaparte par des moyens clairs mais aussi détournés. Le globe représente le symbole du pouvoir absolu sous la monarchie et on le retrouve dans une caricature de Newton qui met en scène Bonaparte enjambant Paris, Rome et Vienne sous les appréciations alarmées de George III, la reine Charlotte, Pitt, Dundas et Burke. Bonaparte, sans culotte comme il se doit, embroche quant à lui les aristocrates comme des grenouilles, avant de s’attaquer aux rois et au monde symbolisé par un bilboquet pendant entre ses jambes dont la signification sexuelle d’ailleurs n’a pas échappé à la reine qui déclare « qu’elle va enfermer toutes ses filles de ce pas » ... de géant!

22Le globe et le monde comme apéritif de l’appétit gargantuesque de Bonaparte, on les retrouvera dans toute la production anglaise et européenne antinapoléonienne. On relève, par exemple, une gravure anglaise d’avril 1803 dans laquelle un Bonaparte agressif est en train d’avaler le monde en commençant par la Suisse et l’Italie, ou encore une caricature non datée de Roberts, mais rééditée en 1806 et 1807, qui reprend le thème de l’enjambée et des ambitions militaires de Bonaparte. Cette fois, il enjambe un globe terrestre entier, ses bottes reposant sur la Suisse et l’Italie, tandis qu’un minuscule John Bull est le seul à lui opposer une résistance farouche. Ce globe et cette dimension de conquête universelle, on les retrouve sous les traits de Guillaume II, le « Napoléon vierge » comme l’indique une planche. Mais d’autres suivront. Outre le globe, c’est l’habit et la taille qui peuvent être ressuscités et qui peuvent habiller un homme politique ou un fonctionnaire comme le Préfet de Police Jean Chiappe, descendant du Conventionnel, dont les connivences avec l’extrême droite ont provoqué de nombreux remous politiques.

23Mais évidemment, deux hommes vont revêtir les costumes de Napoléon, l’un en utilisant son nom, l’autre à son corps défendant. Le premier, c’est bien sûr le futur Napoléon III. Dans ce cas, les images poussent plutôt du côté de la légende dorée, indiquant, comme la littérature politique républicaine, que le neveu ne vaut pas son oncle ! Mais, nous observons également que dans les images républicaines, le nanisme de Napoléon, observé dans les caricatures anglaises, est à présent transmis à Napoléon III, qui devient, comme il se doit : Napoléon le petit. Dans le second cas, il s’agit d’une assimilation qui met en avant les défauts conjoints du couple historique ainsi réuni. Le Général De Gaulle va ainsi être associé régulièrement dans la presse française et européenne à l’Empereur, toujours dans une volonté de discréditer son action et afin de souligner ses ambitions et son autorité. Les exemples sont nombreux et le Canard enchaîné s’est fait une spécialité de cette comparaison à la fin des années 1960, comme l’a parfaitement montré Laurent Martin dans sa thèse. Mais d’autres hommes politiques ont pu aussi bénéficier de cet encombrant héritage. Plus près de nous, Nicolas Sarkozy, sans que l’on reprenne à notre connaissance l’un des surnoms de Napoléon (« Nicolas le simple d’esprit »), a été aussi régulièrement assimilé à Napoléon, et même aux deux Napoléon(s) ...

Conclusion

24Nous avons montré que la légende noire de Napoléon s’est développée en Angleterre à partir d’une production satirique et pamphlétaire nombreuse, s’attaquant ainsi au mythe qu’était en train de créer Bonaparte, puis Napoléon autour de sa personne. Entre 1814 et 1821, la littérature pamphlétaire royaliste française reprendra les thèmes abordés outre Manche antérieurement en en aiguisant la portée et la dimension politique. La caricature européenne et française rattrapera à la même époque son retard (satirique) sur sa cousine anglaise et se déchaînera, elle aussi, contre l’Ogre corse. Toutefois, cette légende noire va être freinée par la suite en raison d’une légende dorée largement diffusée au lendemain de la mort de Napoléon. Le retour des cendres en 1840 sera une étape considérable dans cette nouvelle « conquête napoléonienne ». Malgré tout, quoi qu’en pensent ses défenseurs ou ses détracteurs, la mort qui a entouré le général, puis l’Empereur, et celle de milliers d’hommes en particulier sur les champs de bataille, va atteindre l’image que la propagande bonapartiste essayait par tous les moyens de rendre glorieuse. La mort est présente dans les caricatures du temps de l’Empire, et les mêmes symboles feront leur réapparition ultérieurement dans la presse de gauche pour évoquer la période impériale. Le général devenu Empereur, l’usurpateur révolutionnaire, est finalement associé aux plus grands criminels de l’histoire dans des études relevant cependant plus souvent de l’idéologie à charge que de la recherche sérieuse. Reste toutefois de ces attaques et de cette production à charge, l’idée générale de folie que l’on associe dans l’imaginaire occidental à l’Empereur et qui assimile classiquement le forcené à une personne s’identifiant à Napoléon. Dans cette perspective, la légende noire forgée à la fin du XVIIIe siècle reste encore très présente dans notre inconscient collectif, malgré une légende dorée qui a su, elle, largement s’imposer au cinéma42.

Notes

1 Historia spécial, numéro 15, janvier-février 2014. On pourra également se reporter à l’application Ipad, « Napoléon : l’ombre et la lumière », première « Graphic Novel » consacrée à l’empereur qui donne, selon la publicité qui l’accompagne, « un visage contrasté à Napoléon, entre ombre et lumière ». Disponible sur AppStore.

2 Voir, à titre d’exemple et parmi de nombreux titres : Barbara Ann Day-Hickman, Napoleonic Art. Nationalism and the Spirit of Rebellion in France (1815-1848), Newark, University of Deleware Press, 1999, 176 pages.

3 Philippe de Carbonnières, La Grande Armée de papier: Caricatures napoléoniennes, Rouen, PURH, 2015.

4 Napoléon Ier vu à travers la caricature, Catalogue de la collection du musée Napoléon d’Arenenberg, Verlag, Zurich, 1998, p. 113.

5 James Gillray, St. George and the Dragon, publiée par Hannah Humphrey le 2 août 1805 à Londres, BMC 10424.

6 Voir BMC 7258, 10076, 10712.

7 Le sous-titre de l’estampe précise d’ailleurs malicieusement : « un croquis pour une statue équestre, réalisé depuis l’original du château de Windsor ».

8 Thomas Rowlandson, The Corsican Spider in his Web, publiée par Thomas Tegg le 12 juillet 1808 à Londres, BMC 10999.

9 James Gillray, Death of the Corsican-Fox.-Scene the last, of the Royal-Hunt, publiée par Hannah Humphrey le 20 juillet 1803 à Londres, BMC 10039.

10 William Elmes, Cossack sports- or the Platoff hunt in full cry after French game, publiée par Thomas Tegg le 9 novembre 1813 à Londres BMC 12094. Voir R. Ouvrard, Napoléon à travers les caricatures 1799-1806 (1), article publié sur caricaturesetcaricature.com le 1er décembre 2007, http://www.caricaturesetcaricature.com/article-15673487.html

11 Anonyme, An English bull dog and a Corsican blood hound, publiée par Piercy Roberts en août 1803 à Londres, BMC 10080.

12 Anonyme, A cock and bull story, publiée par Piercy Roberts en juillet 1803 à Londres, BMC 10035.

13 Charles Williams, The battle of Pul-tusk, publiée en février 1807 à londres, BMC 10705.

14 Charles Williams, Mutual honors at Tilsit or the monkey the bear and the eagle, publiée par S.W. Fores en août 1807 à Londres, BMC 10756.

15 Isaac Cruikshank, Buonaparte giving audience…, publiée le 12 mars 1897, BMC.

16 Isaac Cruikshank, View of a Colossal Statue, publiée le 23-08-1803, BMX 1800, n° 245365/29.

17 Simon Burrows, « Britain and the Black Legend : The Genesis of the Anti-Napoleonic Myth », Mark Philip (éd.), Resisting Napoléon. The British Response to the Threat of Invasion, 1797-1815, London, Ashgate, 2006, p. 141-169.

18 Jean Tulard, L’Anti-Napoléon : la légende noire de l’Empereur, Paris, Juillard, 1965.

19 Simon Burrows, « Britain and the Black Legend … », op. cit., p. 144-146.

20 De Jaffa en particulier. Voir Simon Burrows, ibid, p. 146.

21 Anonyme, Little Ships, or John Bull very Inquisitive, publiée en 1803?, BMC 9995.

22 Isaac Cruikshank, Preparing to invade !!, publiée le 28-07-1803, BMC 10043.

23 James Gillray, Destruction of the French Gun-Boats-or-Little Boney and his friends Talley in high glee, publiée le 22-11-1803, BMC 10125.

24 James Gillray, French Invasion, or Buonaparte Landing in Great Britain, publiée le 10-06-1803, BMC 10008.

25 Isaac Cruikshank et George M. Woodward, John Bull shewing the corsican monkey, publiée le 03-09-1803, BMC 10089.

26 Anonyme, Resolutions in case of an invasion, publiée le 08-08-1803, BMC 10055.

27 James Gillray, Buonaparte, 48 hours after landing, publiée le 26-07-1803, BMC 10041.

28 Draper Hill, Mr Gillray, The Caricaturist, London, Phaidon Press, 1965, p. 56-72, et Mary D. George, « Pictural Propaganda 1793-1815: Gillray and Canning », History, Vol. XXXI, n° 113, mars 1946, p. 9-25.

29 James Gillray, Physical Aid, or Britannia recover’d from a Trance, publiée le 14-03-1803, BMC 9972.

30 James Gillray, Armed-Heroes, publiée le 18-05-1803, BMC 9996.

31 Anonyme, Pâté Damiens, publiée en avril 1803 ?, BMC 9984.

32 James Gillray, Maniac Raving’s or Little Boney in a strong fit, publiée le 24-05-1803, BMC 9998.

33 Champfleury, Histoire de la caricature moderne, Paris, Dentu, 1865, p. 47.

34 James Gillray, Death of the Corsican Fox. Scene the last of the royal hunt, publiée le 20-07-1803, BMC 10039.

35 Webert après Thomas Rowlandson, The roial Hunt, Actes des apôtres, Frontispice au Vol. VII, 1790. Voir Claude Langlois, Les sept morts du roi, Paris, Anthropos, 1993, p. 63-76.

36 Thomas Rowlandson, Who Kills first for a Crown, publiée le 29-05-1790, BMC 7649.

37 Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de la société française pendant la Révolution, Paris, 1914, p. 262-263.

38 James Gillray, John Bull offering Little Boney fair play, publiée le 02-08-1803, BMC 10048.

39 Voir Napoléon vu à travers la caricature, op. cit., p. 192.

40 James Gillray, Britannia between Death and the Doctors, publiée le 20-05-1804, BMC 10244.

41 James Gillray, Buonaparte, 48 hours after landing, op. cit.

42 David Chanteranne et Isabelle Veyrat-Masson, Napoléon à l’écran. Cinéma et télévision, Paris, Nouveau Monde/Fondation Napoléon, 2003. J-P. Mattei (dir.), Napoléon et le Cinéma. Un siècle d’images, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, Cinémathèque de Corse, 1998.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Pascal Dupuy

Université de Rouen, GRHIS

Pascal Dupuy est maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Rouen et membre du laboratoire GRHis. Ses recherches portent essentiellement sur les images satiriques européennes autour de la Révolution française et de l’Empire et sur l’impact de la Révolution française en Grande‑Bretagne. Il a participé à de nombreux ouvrages collectifs et a publié, entre autres, Caricatures anglaises. Face à la Révolution et l’Empire, 1789‑1815 (Paris‑Musées/Nicolas Chaudun éditions, 2008). Il termine un ouvrage sur L’Écho de la Révolution française en Grande‑Bretagne (1789‑2015), Paris, Vendémiaire, à paraître en 2016 (en collaboration avec Harry Dickinson)