Le lait et la vertu : Définir la « nourriture » de la petite enfance dans les traités français et anglais sur la noblesse au XVIIe siècle

Résumé

À partir de quelques traités imprimés consacrés à la noblesse et à son éducation en France et en Angleterre au XVIIe siècle, cet article propose une étude de l’écriture de normes ou d’injonctions relatives à la petite enfance en milieu aristocratique, et en particulier à l’allaitement et aux toutes premières étapes de l’instruction. L’enjeu annoncé était la perpétuation de la distinction par la transmission des qualités nobiliaires, notamment la vertu. Si l’historiographie bénéficie déjà de nombreuses contributions relatives à l’éducation nobiliaire, bien plus rares sont les études interrogeant les liens entre noblesse et petite enfance. Plutôt qu’une comparaison entre ces deux sociétés que la Manche sépare, cette contribution met en parallèle une brève sélection d’auteurs : Marois, Grenaille et Fénelon pour la France, et Cleland, Brathwait, Locke et Penton dont les traités ont paru en Angleterre. L’article propose d’abord un parcours parmi des extraits choisis de ces livres sur cette question de la transmission des qualités nobiliaires par le lait et la prime éducation. Il se consacre ensuite aux actions d’écriture de ces traités, mises en parallèle avec d’autres activités de ces auteurs, avec d’autres livres et avec la société.

Abstract

Based on printed treatises about nobility, gentry and their education in XVIIth century France and England, this article consists in a study of the writing of norms and injunctions regarding early childhood in nobiliary backgrounds, in particular breastfeeding and the very first steps of learning. The issue was the perpetuation of the distinction by the handover of nobiliary qualities, virtue especially. The historiography already gets many works about nobiliary education, but there are very few studies examining the links between nobility and early childhood. Rather than a comparison between those societies separated by the Channel, this contribution draws a parallel between a short selection of authors: Marois, Grenaille and Fénelon for France, Cleland, Brathwait, Locke and Penton whose treatises have been published in England. The article offers firstly a path among chosen extracts of these books about the transmission of the noble qualities by the milk or the early learning. Then it is dedicated to the actions of writing of these treatises, in contextual links with other activities of these authors, with other books and with society

Table des matières

Texte intégral

1Pourtant très riche, l’historiographie de la noblesse fait peu de place à la petite enfance. C’est peut-être dans un livre d’histoire qui ne se présente pas comme un livre sur les élites nobiliaires qu’il est le plus question des « bambins » de l’aristocratie à l’époque moderne, et cette présence thématique de la noblesse s’y explique sans doute par un effet de source. Dans L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Philippe Ariès a en effet appuyé son travail sur des écrits nobiliaires comme des traités normatifs tels que ceux de Baldassare Castiglione, de François de Grenaille, de Laurent Bordelon et de Jacques de Callières ou des correspondances telles que celle de Madame de Sévigné1. Noblesse et petite enfance ne sont presque jamais questionnées ensemble par la recherche alors que les sources abondent. La petite enfance, qui correspond aux toutes premières années de la vie, avant l’âge de l’entrée en scolarité situé vers six ou sept ans2, fournit pourtant un angle d’étude particulièrement éclairant pour l’histoire sociale comme pour l’anthropologie historique du second ordre3. L’étude de la croyance selon laquelle des qualités nobiliaires étaient transmises par le sang puis par l’éducation a notamment bénéficié des apports d’Arlette Jouanna avec L’Idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, et d’Ellery Schalk dans L’Épée et le Sang, des travaux importants dont plusieurs limites ont cependant été relevées4. Ces recherches laissent largement de côté les « pitchouns5 », hormis quelques lignes consacrées par Arlette Jouanna à la question de l’allaitement6. Plutôt qu’une histoire des idées ou des mentalités qui prendrait appui sur des sources écrites pour y voir des exemples transparents de représentations partagées dans la société, cet article dressera ici une brève histoire de quelques actions d’écriture, en situant l’écriture de ceux qui ont rédigé des traités sur la noblesse et sur sa prime éducation parmi d’autres actions, les leurs et celles de leurs contemporains7. Rappelons que sur le plan social, le mot « noblesse » correspond à une grande hétérogénéité de situations dans les deux pays. En Angleterre, la dualité de la nobility et de la gentry8 accentue encore cette complexité. Nous verrons que les actions de représentation et les normes écrites relatives à ces aristocraties et à leurs petites progénitures, en puisant leur philosophie dans un fond culturel commun hérité de l’Antiquité gréco-romaine, de la Bible, de la tradition chrétienne et de l’humanisme européen tendent toutefois à lisser ces inégales conditions nobiliaires et ces différences nationales. Plutôt qu’une comparaison entre la France et l’Angleterre, il s’agira ici d’étudier ensemble quelques auteurs publiés de part et d’autre de la Manche au XVIIe siècle, période au cours de laquelle la noblesse française, à la suite des guerres de Religion et de l’épisode ligueur, vécut l’affirmation de l’absolutisme, tandis que les Lords et les gentlemen anglais se divisaient face à la politique des Stuarts, aux controverses sur le rôle du Parlement, aux questions religieuses et aux guerres civiles. Associées au développement du livre imprimé, des écrits juridiques et des institutions scientifiques, culturelles, et éducatives, ces évolutions politiques ont favorisé la réflexion sur la noblesse, sur sa définition même, sur ses critères, sur les moyens d’y accéder, mais aussi sur un enjeu crucial pour les lignages, à savoir la transmission, la perpétuation. À la charnière du sang et de la vertu, de l’inné et de l’acquis, la petite enfance nobiliaire retient logiquement l’attention d’un certain nombre de théoriciens de la noblesse et de son éducation. Ces hommes de plume insistent sur la « nourriture », c’est-à-dire l’éducation de l’enfant (si au contraire la naissance suffisait, le traité d’éducation ou de conduite perdrait sa raison d’être). Dans cette perspective de transmission des qualités nobiliaires, la « nourriture » désigne aussi le lait qui alimente le nourrisson. Selon ces auteurs, si le critère du sang ne suffit pas, si la noblesse ne relève pas exclusivement de l’inné, comment transmettre la noblesse aux plus petits, comment travailler à la perpétuation de l’honneur des lignages dès les premières années de la vie des enfants ? Nous verrons toutefois que l’écriture de ces traités impliquait parfois aussi des enjeux éloignés de la théorisation du second ordre et des préoccupations éducatives. Que font alors ces écrivains français et anglais lorsque, dans un traité consacré à la noblesse et à son éducation, ils définissent les modalités de l’allaitement et de l’institution de la petite enfance ? Je proposerai un bref parcours parmi quelques écrits théoriques et normatifs qui concernent l’allaitement et la prime éducation nobiliaires, puis une étude des actions de production de ces écrits.

Normes pour l’allaitement et la prime éducation des enfants de la noblesse

2De part et d’autre de la Manche, l’écriture d’injonctions relatives aux plus jeunes enfants de la noblesse et à leur institution (l’éducation contribue à les instituer en tant qu’hommes et en tant que nobles) concerne parfois les premiers moments qui suivent la naissance. Outre la question des premiers soins, de l’emmaillottement9, du choix du prénom et du baptême se pose aussi d’emblée celle de l’allaitement. Quelles normes sont édictées à destination des parents afin qu’ils transmettent leur noblesse à l’enfant après la naissance ? Les discours produits au sujet de l’allaitement révèlent-ils une conception plutôt naturelle ou morale, innée ou acquise, de la noblesse et de sa transmission ? Quant à l’éducation de l’enfant noble, à partir de quel âge pouvait-elle débuter ? Quelles recommandations, quelles injonctions relatives à l’institution des plus petits furent rédigées dans les traités sur la noblesse ?

L’allaitement

3Notons d’abord qu’il est parfois délicat de distinguer la prime éducation de l’allaitement, notamment parce que ces deux aspects de la petite enfance sont fréquemment désignés par le même terme de « nourriture ». En 1604, Thomas Pelletier intitule ainsi son traité d’éducation « La Nourriture de la noblesse10 ». Ce titre suscite d’ailleurs une autre interrogation : s’agit-il de « nourrir » les jeunes qui sont d’ores et déjà nobles ou de nourrir les germes de la noblesse qui sommeillerait en ces enfants comme un potentiel à déployer ? Le sous-titre, en mentionnant « toutes les plus belles vertus, qui peuuent accomplir un ieune Gentilhomme », nous oriente plutôt vers la seconde option. En Angleterre, de même, un court traité d’éducation maintes fois réimprimé au XVIIe siècle a pour titre The School of Vertue, and Booke of Good Nurture, Teaching Children and Youth their Duties11. Plus que lexicale, l’indistinction est même parfois sémantique, comme en 1630 dans cet extrait de The English Gentleman au travers duquel Richard Brathwait (1588-1673), au cours d’un chapitre intitulé « EDVCATION », évoque les conséquences morales sur Romulus de la petite enfance vécue auprès de la louve :

Pour commencer avec le premier, à savoir Romulus, il est vrai qu’il posa la première pierre d’un État glorieux et florissant ; pourtant, sa nourrice étant une louve, il joua au loup avec son frère. Il établit son royaume dans le sang, parce que sa prime enfance avait reçu d’elle sa nourriture, elle dont les dispositions innées affectent le sang. Je ne peux ni être convaincu que son attitude put être très civile, ni que sa première éducation ne laissa de vestige ni un arrière-goût de barbarie : en particulier quand je lis quels préjudices et quelles indignités furent offerts par lui aux Sabins, quelles cruautés furent exprimées envers son propre oncle, quelles impiétés furent commises envers les chefs voisins : la multitude de ces actes exprime combien il était naturellement dépendant de la cruauté, et révèle que les premiers germes que son éducation sauvage avait semés en lui pouvaient difficilement être effacés12.

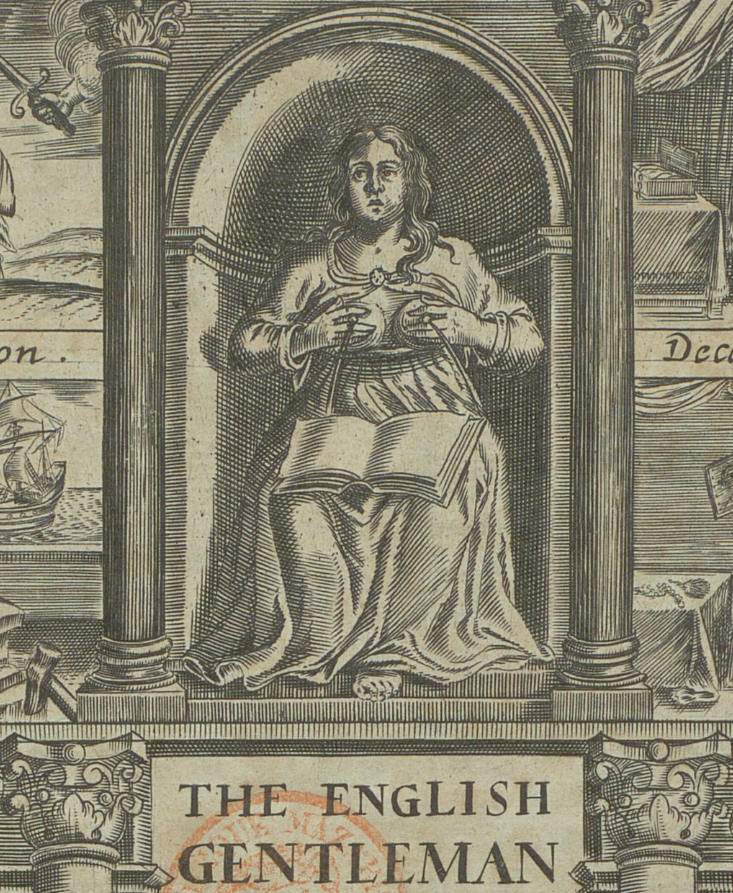

4En l’appuyant sur une énième référence à Plutarque, Brathwait ajoute cette note en marge : « Parmi les loups il reçut son éducation, par les vautours son intronisation13 ». Si l’on observe dans ces quelques phrases la croyance selon laquelle le lait de celle qui nourrit affecte la nature de l’enfant et ses mœurs, on remarque dans le même temps une relative confusion entre éducation et allaitement. Difficile de déterminer si, dans cet extrait, Brathwait considère que seul le lait affecte le corps et l’esprit de l’enfant, ou si les mœurs de celle qui allaite impriment aussi leur influence. Cette relative indistinction est d’ailleurs entretenue par l’iconographie, selon une autre orientation toutefois. Lorsque les deux livres de conduite nobiliaires de Brathwait, The English Gentleman et The English Gentlewoman, parus initialement en 1630 et 1631, sont republiés ensemble, dans une même reliure, en 1641, un nouveau frontispice signé « W. Marshall sculpsit » est proposé. En son centre, au-dessus du titre, l’écriture et l’éducation par le livre sont métaphoriquement représentés par le lait d’une figure féminine qu’il faut sans doute identifier à une allégorie de la vertu (représentation qui rappelle l’image spirituelle médiévale de Maria Lactans14) :

Frontispice du traité de R. Brathwait, 1641

Détail du frontispice de la réédition, dans une même reliure, des deux traités nobiliaires de Richard Brathwait, (BRATHWAIT Richard, The English Gentleman and The English Gentlewoman, London, John Dawson, 1641, Bibliothèque Mazarine, Paris, 2°3671)

cliché de la Bibliothèque Mazarine

5Rappelons également que depuis le XVIe siècle, la représentation iconographique de l’allaitement maternel symbolisait la charité chrétienne.

6Seule une minorité de traités parmi ceux consacrés à la noblesse et à l’éducation aristocratique porte vraiment cette question de l’allaitement, ce qui relativise peut-être son importance. On la trouve cependant dans plusieurs d’entre eux, en Angleterre comme en France. Retenons quatre auteurs pour la première moitié du siècle : James Cleland (mort en 1627), Richard Brathwait, le frère Claude de Marois (mort en 1659) et François de Grenaille (1616-1680) dont les livres ont été imprimés respectivement à Oxford, Londres, Troyes et Paris. Ces auteurs sont unanimes : ils dénoncent le recours systématique aux nourrices et encouragent autant que possible l’allaitement par les mères.

7Dans un traité intitulé Heropaideia, The Institution of a Young Noble man paru en 1607, le ton employé par Cleland contre les mères qui déclinent l’allaitement se révèle particulièrement sévère :

S’il y avait une raison de crier contre de nombreuses mères, comme Cicéron le fit contre Verrès et Catilina « Quelle époque ! Quelles mœurs ! », ce serait certainement quand j’en vois maintenant tant parmi elles qui, après avoir pris soin de leur enfant durant l’espace de neuf mois, et avoir enduré de si grandes douleurs et de si grands dangers en le portant, avant même qu’elles le connaissent et le voient, l’exposent, ou plus justement, l’abandonnent dans le plus grand besoin. […] Combien de mères travaillent, par leurs moyens physiques, à changer la bénédiction divine en un fléau de poitrine sèche ! Vous toutes, mères sages au cœur tendre, répondez non pas à la moitié mais à la totalité du plus beau devoir d’une mère, si votre santé vous le permet15.

8Ici, le plaidoyer de Cleland en faveur de l’allaitement semble toutefois essentiellement médical. D’après son traité, après la naissance, seule l’éducation serait susceptible de contribuer à la noblesse de l’enfant. Le lait n’y prendrait aucune part. Cleland distingue en effet la nature du petit homme, qui dépend de sa conception, des apports artificiels que sont sa nourriture (au sens alimentaire) et son éducation. Il insiste sur la conception et, comme bon nombre d’auteurs, sur le choix par le père d’une bonne épouse, d’une future bonne mère. Citant Hippocrate et Galien, il affirme que la mère, qui apporte croissance et nourriture durant la grossesse, influence la constitution de l’enfant16.

9La thèse du lait qui participerait de la nature du jeune enfant, de ses qualités morales et de sa noblesse est néanmoins affirmée par d’autres auteurs, comme nous l’avons vu avec le cas de Richard Brathwait. En 1631, peut-être influencé par Cicéron qu’il cite beaucoup par ailleurs et son discours sur le déclin de la République romaine, celui-ci, dans un traité adressé cette fois aux femmes de la noblesse, The English Gentlewoman, explique le déclin moral de certaines maisons nobles d’Angleterre en des termes qui rappellent la question anthropologique de la parenté de lait17 :

Nos femmes les plus nobles, quoique vraiment exemplaires à d’autres égards, comme pour l’admirable vertu de leur conversation, ne sont pas à la hauteur d’un devoir particulier, que la Nature même exige d’elles, et qui dûment accompli, n’habiliterait et n’anoblirait sans doute pas moins ceux qui sont descendus d’elles que n’importe quel facteur, aussi puissant soit-il, susceptible de les façonner. Elles qui sont mères par procréation, sont rarement les mères-nourricières par éducation. Pas de miracle, alors, s’ils dégénèrent, s’ils prennent part à la nature d’une autre femme. Bien que le sang de leur propre mère coule dans leurs veines, le lait d’une étrangère les nourrit, et participe ainsi de leur nature, puisqu’ils sont nourris par leur substance18.

10La même année parut en France Le Gentilhomme parfait du frère Claude de Marois. Dans un chapitre consacré à « l’institution des jeunes gentilshommes », l’auteur consacre une douzaine de pages à la question de l’allaitement. Il recommande aux mères de toutes conditions sociales d’allaiter, invoquant l’argument de la « diuine Prouidence » grâce à laquelle elles disposent de « mammelles », à l’exemple de la Vierge. Il prévient aussi que l’enfant éprouve davantage de reconnaissance envers sa nourrice qu’envers sa mère19. Appuyée sur Plutarque, la rhétorique prend une tonalité plus politique quand Marois recourt à la métaphore classique de la plante et de la terre pour expliquer que le recours aux nourrices peut faire changer l’enfant de nature, ce qui, dans certaines sociétés, aurait une incidence sur l’héritage et la transmission du pouvoir :

Plutarque au liure qu’il a fait du Gouuernement des Princes recite que Themiste, sixieme Roy des Lacedemoniens, laissa en mourant deux enfans, desquels le second herita du Royaume, pource que la Royne l’auoit nourry : l’aisné ne succeda pas au Royaume à cause qu’il auoit esté allaicté, nourry _ esleué d’vne nourrisse : Et cela passe du depuis en coustume en la pluspart des Royaumes d’Asie, non pour autre raison, comme ie crois, sinon que l’enfant priué du tetin de sa propre mere, est comme vne plante transmise d’vne terre en vne autre, qui peut changer de nature comme de nourriture de bonne en mauuaise, _ quelquesfois au contraire20.

11Cette croyance selon laquelle la nourriture serait susceptible de prendre part à la « nature », à la « constitution » de l’enfant, et de contribuer à sa noblesse, à sa supériorité, n’est d’ailleurs pas propre au lait et aux nourrissons. On trouve des mentions, certes plus rares, d’une influence des aliments indépendamment de l’âge. Florentin Thierriat, dans les Trois traictez (1606), assure que grâce à la chasse, les nobles mangent des viandes plus « délicates » ce qui leur procure « un sens et une intelligence plus desliée qu’à ceux qui se nourrissent de beuf et de pourceau ». Noël du Fail, au contraire, considérait en 1585 qu’une nourriture trop délicate contribuait au déclin de la noblesse21. Quant à François de Grenaille, dans L’Honneste Garçon, un livre adressé aux gens nés « dans l’honneur pour y viure auec éclat » et dont les parents fussent « élongnez de l’infamie22 », qu’il présente en 1642 comme le pendant masculin de L’Honneste Fille et surtout comme un complément à L’Honnête Homme de Nicolas Faret, il tient lui aussi le même discours sur l’allaitement maternel23.

12Si ces textes promeuvent l’allaitement par les mères, ils concèdent toutefois qu’en cas d’impossibilité, le recours à une nourrice est acceptable. Ils insistent alors sur l’importance du choix de la nourrice, et notamment sur sa vertu.

13Malgré un socle culturel commun, largement hérité de Plutarque, qui encouragea ces auteurs à promouvoir l’allaitement maternel, les textes traitant de la transmission des qualités nobiliaires par le sein ne faisaient pas consensus. Si pour Brathwait, le lait de celle qui nourrit, au même titre que le sang de la mère, affecte, en bien ou en mal, la substance de l’enfant comme sa vertu, d’autres auteurs ne mentionnent que les qualités morales de la mère ou de la nourrice. Cleland, qui rappelle que pour les Anciens, l’ouïe était destinée à l’instruction, et qui mentionne Xerxès selon qui l’esprit d’un homme résiderait en ses oreilles, exige de la nourrice qu’elle éloigne l’enfant des paroles indécentes24. Le cas échéant, ce n’est donc pas tant le lait que l’influence morale de celle qui allaite qui compte. Cette brève enquête ne saurait donc dissocier le problème de l’allaitement de celui de la prime éducation25.

La prime éducation

14L’éducation, ou l’« institution », de l’enfant ou du jeune noble et ses enjeux sont presque omniprésents parmi les traités sur la noblesse au XVIIe siècle. Des livres entiers sont même consacrés à la question. Or ils concernent généralement les enfants en âge d’être scolarisés voire les jeunes adultes. Bien plus rares sont les normes rédigées dans la perspective de l’éducation des « marmousets » âgés de moins de six ou sept ans. À quel âge l’institution des enfants doit-elle débuter selon ces traités sur la noblesse ? Bon nombre d’auteurs, s’ils recommandent de ne pas tarder, restent relativement imprécis sur le problème. Pelletier écrit au sujet des lettres et du jeune gentilhomme : « Ie luy persuade donc de les apprendre, _ de bonne heure26 ». Cleland fait partie de ceux qui se montrent plus précis : il conseille de commencer l’instruction de l’enfant auprès d’un tuteur dès qu’il marche et qu’il parle, c’est-à-dire vers trois ou quatre ans selon lui. Comme Montaigne avant lui, il explique en effet que la mollesse de l’enfant permet de le modeler, qu’une cire nouvelle convient mieux pour sceller, de même que l’argile fraîche convient mieux pour travailler27. Peut-être s’agit-il aussi, en commençant l’instruction plus tôt, d’instruire plus et mieux. On peut encore y voir un moyen d’éviter que l’enfant ne tombe dans la paresse.

15À la fin du siècle, dans un traité rédigé pour l’Éducation des filles, Fénelon (1651-1715) consacre plusieurs pages à la petite enfance28. Celles-ci concernent d’ailleurs indifféremment filles et garçons. Lui aussi conseille de commencer l’éducation des petits dès la « plus tendre enfance », avant même qu’ils « sçachent entierement parler ». Il développe justement de manière très didactique des conseils relatifs à l’apprentissage de la langue et de la morale, suggérant par exemple :

vous pouvez encore par les differens airs de vôtre visage, _ par le ton de vôtre voix leur representer avec horreur les gens qu’ils ont vûs en colere ou dans quelqu’autre déreglement, _ prendre les tons les plus doux avec le visage le plus serain pour leur representer avec admiration ce qu’ils ont vû faire de sage _ de modeste29.

16Bien que les traités d’éducation fussent généralement adressés à l’aristocratie, le traité de Fénelon n’est pas exclusivement adressé à la noblesse, comme le révèlent plusieurs passages30. En revanche, ce livre fut traduit en anglais et imprimé à Londres en 1699 dans une version plutôt fidèle, à laquelle le titre conférait toutefois une orientation nobiliaire plus exclusive puisqu’il la destinait aux jeunes « Gentlewomen » et aux « Dames de qualité31 ».

17En 1694, Stephen Penton (1639-1706) insiste davantage encore sur la langue : il propose, comme Cleland le fit au début du siècle, d’entamer les apprentissages dès que l’enfant commence à parler afin qu’il évite les confusions parmi les sons et les mots que le langage oral courant peut selon lui susciter auprès des plus petits32. Penton rompt avec la tradition des grands principes généraux et des références gréco-romaines, omniprésente parmi les conduct books aristocratiques de la première moitié du siècle, au profit de recommandations pédagogiques qui frappent par leur empirisme, leur pragmatisme et leur précision. La deuxième partie des New Instructions to the Guardian, dont le sous-titre annonce « une éducation plus sérieuse et plus stricte de la nobility et de la gentry33 » propose une « méthode pour l’enseignement du jeune gentleman entre trois et vingt-et-un ans », avec une première étape consacrée à la période courant « des débuts de la lecture jusqu’à l’âge de six ans34 ». Penton recommande, au cours des premières lectures à haute voix, d’inciter l’enfant à faire une pause entre chaque mot, puis entre chacune des propositions qui structurent la phrase. Il critique l’exigence d’une lecture sur un ton fort et rapide, qui s’opérerait au détriment de la compréhension. Il encourage à laisser l’enfant aller vers le livre par plaisir plutôt que par contrainte. Comparant l’esprit de l’enfant à son estomac, il conseille de lui faire lire des textes courts, mais régulièrement. Selon Penton, demander trop est contre-productif. Il suggère aussi de débuter par des choses faciles, afin de ne pas décourager l’enfant. Il note par exemple que les lettres L et R sont particulièrement difficiles à prononcer35. Afin d’associer l’apprentissage de la lecture à la morale et au catéchisme, il recommande de faire lire le Notre Père, dans cette version de la prière où les syllabes de tous les mots qui en comptent au moins deux sont détachées par un trait d’union, avant que le mot ne soit répété :

OUR Fa-ther Father, which art in Hea-ven Heaven ; Hallow-ed Hallowed be thy Name : Thy King-dom Kingdom come ; Thy Will be done on Earth as it is in Hea-ven Heaven : Give us this Day our Day-ly Dayly Bread ; and for-give forgive us our Tres-pas-ses Trespasses, as we for-give forgive them that Tres-pas Trespass a-gainst against us ; and lead us not in-to into Temp-ta-ti-ion Temptation : But de-li-ver deliver us from E-vil Evil. A-men Amen36. »

18L’année précédente, en 1693, avaient paru à Londres les Pensées sur l’Éducation de John Locke (1632-1704)37. Comme Fénelon et Penton, Locke privilégie les recommandations concrètes. Comme Penton, il adresse ce traité à la noblesse anglaise, même si, compte tenu de son titre, cela n’est peut-être pas aussi exclusif ni aussi explicite que dans l’exemple précédent. Cette destination principalement nobiliaire est notamment indiquée par l’épître dédicatoire adressée à Edward Clarke, gentleman terrien et parlementaire, le traité étant issu de lettres envoyées par Locke à Clarke pour l’éducation de son fils38. Comme Penton enfin, Locke consacre certains développements à la petite enfance. Il critique le « mignotage39 », mais aussi, peut-être, une certaine complaisance propre à la noblesse envers l’enfant et l’expression de sa volonté, de sa vigueur et de son impétuosité. Locke souligne de plus une difficulté morale propre aux familles aisées :

Le petit mignon doit savoir donner des coups, dire des injures ; il faut lui donner tout ce qu’il demande en criant ; qu’il fasse tout ce qu’il voudra. C’est ainsi que les parents, en flattant, en choyant leurs enfants quand ils sont petits, corrompent les principes de la nature. […] C’est seulement la médiocrité de leur fortune qui empêche les gens du peuple d’encourager l’intempérance chez leurs enfants, de les provoquer par des friandises, de les inviter à boire ou à manger au-delà du nécessaire. Leur propre mauvais exemple, quand ils trouvent l’occasion de festoyer, montre bien que ce n’est point par aversion pour l’ivrognerie ou la gloutonnerie, que c’est seulement faute de ressources qu’ils s’abstiennent de ces excès. Si, d’autre part, nous jetons les yeux sur les maisons de ceux qui sont un peu plus favorisés de la fortune, le boire et le manger y sont à tel point la grande affaire et le grand bonheur de la vie, que les enfants passent pour négligés s’ils n’en ont point leur bonne part. Les sauces et les ragoûts, les aliments de toute espèce relevés par les artifices de la cuisine, voilà ce qu’on emploie pour exciter leur palais quand ils ont déjà le ventre plein ; et alors, de peur que leur estomac ne soit surchargé, le prétexte est tout trouvé pour leur offrir un autre verre de vin, histoire d’aider la digestion, tandis qu’en réalité cela sert seulement à accroître l’indigestion40.

19Associée à la complaisance et au luxe, l’éducation nobiliaire peut donc s’avérer plus mauvaise que celle des enfants des milieux sociaux où la gourmandise n’est pas à portée de bourse. Ces quelques mots de Locke, en proposant un parallèle entre « les gens du peuple » et « ceux qui sont plus favorisés » est révélatrice d’un trouble social, d’une apparente confusion morale entre le peuple et l’aristocratie, alors que le bon comportement, fruit de l’éducation, devrait au contraire permettre la distinction. Les enjeux de ces textes dépassaient la question de la petite enfance. En les écrivant, leurs auteurs agissaient.

Le pouvoir social des écrits sur la petite enfance nobiliaire

20Que font ces hommes de plume en écrivant ces traités sur la noblesse et sur la petite enfance ? Que fait un auteur lorsque sur ces questions d’allaitement et de prime éducation, il écrit la même chose que bien d’autres avant lui ? Quelles relations sociales ces hommes entretenaient-ils avec la petite enfance comme avec la noblesse ? Les pratiques observées dans la société correspondaient-elles aux injonctions moralistes des traités ? Au travers de ces recommandations éducatives, qu’est-ce que ces auteurs disent d’autre, sur la noblesse notamment ?

21En suivant la démarche suggérée par le GRIHL dans ses études historiques d’« actions d’écriture41 », on peut ici tenter de mettre en parallèle l’écriture de ces normes relatives à la petite enfance nobiliaire avec d’autres actions menées par ces auteurs, et avec la publication de livres écrits par d’autres. Des informations générales sont déjà très éclairantes.

Les écrivains, l’écriture et leurs autres actions

22Parmi les auteurs qui ont écrit sur la petite enfance nobiliaire, on recense des hommes qui avaient enseigné auparavant. C’est le cas de Cleland, de Locke, de Penton et de Fénelon. D’origine écossaise42, Cleland avait dispensé ses enseignements auprès de jeunes nobles, avant de mettre un terme à son activité pour écrire. C’est ce qu’il annonce dans l’avis au lecteur de son traité43. Peut-être s’agissait-il d’un enseignement religieux : dans un autre de ses livres, il se présente comme « Docteur en théologie44 ». Locke avait reçu une éducation particulièrement stricte, qu’il mentionnait encore quarante ans plus tard dans l’une de ses lettres à Clarke. Il avait étudié puis enseigné au collège de Christ Church à Oxford avant de devenir précepteur du futur deuxième comte de Shaftesbury, avec lequel il entretint ensuite une longue amitié, y compris quand le comte était ministre de Charles II45. Son traité d’éducation s’inscrit bien sûr dans une œuvre qui n’est plus à présenter mais dont on rappellera qu’elle comporte une importante réflexion sur les fondements de la connaissance – un empirisme philosophique inspiré des sciences expérimentales – et divers travaux de médecine. Penton avait de son côté exercé durant huit années la charge de proviseur (« principal ») du collège St Edmund Hall, qui accueillait à l’Université Oxford des étudiants issus de la gentry. Il avait rédigé un premier traité d’éducation nobiliaire, The Guardian’s Instruction consacré à l’enseignement universitaire et paru en 1688, six ans avant The New Guardian’s Instruction qui, comme nous l’avons vu, traite aussi de l’éducation des plus petits46. Quant à Fénelon, directeur spirituel du duc de Beauvilliers, il avait commencé à rédiger ses réflexions sur l’éducation pour les filles de celui-ci (il en eut huit). Prêtre et docteur en théologie, il était aussi depuis 1679 supérieur de l’Institut des nouvelles catholiques, chargé de l’éducation des jeunes filles nées protestantes et récemment converties47.

23Instruire, c’était aussi en effet contribuer à l’encadrement moral. Or avec Fénelon, plusieurs des auteurs mentionnés étaient religieux. Son appartenance à l’ordre dominicain à Troyes jusqu’à sa mort en 1659 est l’une des seules informations connues relatives à la vie de Claude de Marois48. Quant à Penton, avant St Edmund Hall, il avait tenu le presbytère de Tingewick dans le Buckinghamshire et servi comme aumônier du comte d’Aylesbury49. Du point de vue religieux aussi, on peut dire que l’écriture de ces traités prolongeait l’encadrement moral des fidèles et notamment des élites nobiliaires.

24Si Locke était issu de la très modeste gentry du Somerset, le seul auteur, parmi ceux qui ont été cités, dont on peut vraiment dire qu’il était noble, est Richard Brathwait. Et lui aussi, en parallèle de l’écriture de ses nombreux livres de conduite, exerçait un encadrement local de la population, mais par une activité judiciaire. Né vers 1588, il illustrait le modèle du landed gentleman anglais des deux premiers tiers du XVIIe siècle50. Chef d’une famille riche et ancienne, il supervisait ses terres et servait le roi en tant que Justice of the Peace, et ce à Burneshead dans le comté du Westmorland. Cet exercice local de la justice était favorisé par sa connaissance du droit, Brathwait ayant étudié à Oxford, Cambridge et Gray’s Inn. Très prolifique, il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages au total, et notamment de nombreux autres textes normatifs. Tous sont fortement empreints de morale chrétienne51. Les autres auteurs traitant de l’allaitement et de la prime éducation des enfants de la noblesse entretenaient toutefois des liens avec le second ordre, ce que révèlent les adresses des épîtres dédicatoires, en plus des activités éducatives et des relations sociales déjà mentionnées, même si ces dédicaces ne permettent pas de connaître la nature de ces relations avec précision52. Alors que Cleland dédie chacun des cinq chapitres de son livre à une figure de la haute noblesse anglaise dont le premier, qui concerne la petite enfance, à Lord Hay, Marois adresse les épîtres dédicatoires du Gentilhomme parfaict à Charles de Schomberg, pair de France, ainsi que, et le cas est assez rare pour être souligné, à son épouse Anne d’Halluin. Marois insiste sur la vertu et la piété de la « duchesse » d’Halluin, dont Charles de Schomberg était en fait le second époux depuis 1620. Anne avait en effet divorcé d’Henri de Nogaret. C’est par leur mariage avec elle que les deux hommes tenaient simultanément ce titre de duc et pair « d’Alluuin53 ». En louant de nouveau la noblesse de Charles dans l’épître à Anne, Marois contribue à occulter le premier mariage et à honorer le second, auquel les thèmes de la « vraye noblesse » sont par ce livre associés, à une exception près toutefois : alors que le frère dominicain insiste sur la petite enfance et sur l’institution du jeune gentilhomme, Anne n’a jamais donné d’héritier à ses époux successifs.

25Certains écrivains se distinguent par une productivité spectaculaire. Grenaille écrivit une trentaine de livres entre 1640 et 1645. Aidé par d’abondantes citations de Plutarque et bien d’autres, il fut critiqué en son temps pour cette raison. Non sans orgueil, il a d’ailleurs répondu en ces termes : « Je scay bien que certains dégoustez disent que j’escris trop, mais je n’ay qu’à leur respondre d’escrire mieux54 ». Écrire sur l’allaitement et l’éducation, c’est alors aussi parfois agir pour des objectifs bien éloignés de la question de la petite enfance : c’est dans certains cas travailler dans la perspective d’un gain financier, aussi modeste soit-il, et surtout dans la perspective d’améliorer sa réputation, ce qui pouvait favoriser l’obtention d’un emploi de secrétaire ou de précepteur voire une véritable promotion sociale55. Il est sans doute significatif que François de Grenaille, alors qu’il n’était issu que d’une famille bourgeoise du Limousin, se présentait dans ses livres comme « Sieur de Chatounières », et surtout comme « Escuier56 ». Parmi les laïcs, qui mieux qu’un noble pouvait écrire sur la noblesse et sur son éducation ? De même, en prolongeant par ses nombreux écrits moraux sa mission d’encadrement judiciaire de la population, en se présentant comme un théoricien de la vertu, en montrant sa connaissance de l’Antiquité, de la Bible, de la tradition chrétienne et sa maîtrise des lettres, Brathwait faisait ostentation par l’écriture de fonctions et de qualités inaccessibles aux gens ordinaires. Aux honneurs des fonctions et des compétences de l’officier de la monarchie, il ajoutait ceux, plus traditionnels, de l’homme de lettres. Sans doute faut-il regarder ensemble certaines de ces actions d’écriture sur le second ordre, celles de Grenaille et de Brathwait en particulier, et l’essor de la reconnaissance sociale des qualités de plume, parfois ouvertement revendiquées comme des qualités nobiliaires.

26Du point de vue des libraires, le choix des livres à publier relevait généralement d’un enjeu commercial. C’est certainement ce qui a incité Thomas Leigh et Daniel Midwinter, libraires associés parmi ceux qui dominaient le commerce du livre dans le quartier londonien de St Paul57, à imprimer une traduction du traité d’éducation de Fénelon et à l’adresser explicitement par son titre anglais à la noblesse. Tout au long du XVIIe siècle et plus qu’ailleurs en Europe, les libraires londoniens vendaient des traductions de livres italiens, espagnols et français sur la noblesse, des ouvrages particulièrement prisés par les élites58.

La situation de ces écrits : les autres livres et les pratiques parentales des nobles

27Si l’on observe à présent d’autres auteurs, on remarque que les théoriciens de la noblesse et de son éducation n’étaient pas les seuls à encourager l’allaitement maternel. On trouve cela chez des humanistes tels qu’Alberti et Érasme. Considéré comme un devoir religieux, en particulier depuis la Réforme, il était encouragé en Angleterre par des prédicateurs et des auteurs puritains comme William Gouge ou Henry Newcome59.

28La défense de l’allaitement maternel dans les écrits sur la noblesse allait aussi dans le sens des traités médicaux. Mentionnons par exemple les travaux du Gallois John Jones et du Français Scévole de Sainte-Marthe60. Dans un ouvrage paru à titre posthume en 1621, le médecin Jacques Guillemeau affirme que les mœurs sont transmises par le lait :

Pour le regard des mœurs, il n’y a aucune comparaison pour la nourriture de la nourrice auec celle de la propre mere : Premierement, il est escrit que les mœurs suiuent le temperament de tout le corps, lequel temperament est basty dessus la bonne nourriture, _ telles que sont les humeurs, telles sont les mœurs : il faut croire que l’enfant en tettant le laict de la nourrice qui sera vicieuse, succe aussi les vices _ malices d’icelle : _ d’auantage lors qu’il entend _ considere ce qu’elle dit _ fait, il le retient, il le redit, _ le contrefait […]. C’est chose asseuree que le laict (duquel est nourry l’enfant deux ans) a pareille force de faire ressembler les enfans, _ de corps _ d’esprit, à leurs nourrices, que peut auoir la semence du père _ de la mere à faire le semblable. Car encor que l’enfant soit nay d’vn bon père _ bonne mere, si est-ce que la mauuaise nourriture d’vne meschante nourrice le fera vitieux _ meschant : Et comme il se dit en commun prouerbe (nourriture passe nature) 61.

29L’allaitement par les mères était surtout promu par les actions de republication et de traduction d’auteurs anciens tels que Pline, Tacite ou Aulu Gelle62. Quant à Plutarque, dès les premières pages de la traduction française de ses Œuvres morales proposée par Jacques Amyot en 1572, on pouvait lire : « Ie dis doncques, qu’il est besoing, que les meres nourrissent de laict leurs enfans, _ qu’elles mesmes leur donnent la mammelle63 […] ».

30Les exemples et les arguments des auteurs anciens furent cités et répétés dans de nombreux livres. Outre les motifs précédemment évoqués, rappelons que ces mentions et ces citations dans les développements sur la noblesse et sur son éducation comme dans toutes sortes de livres participaient presque de la nature même de l’acte de rédaction de tout traité. On pourrait dire que l’Antiquité fournissait un matériau aux auteurs modernes. Elle était aussi un gage d’orthodoxie, la publication de ces différents livres ayant d’ailleurs été approuvée par les autorités.

31Portées par ces livres, les injonctions d’allaiter adressées aux mères de la noblesse doivent surtout être comprises dans un contexte où, en pratique, le recours aux nourrices était au contraire presque systématique, en particulier pour la noblesse urbaine64. Les élites londoniennes s’appuyaient ainsi sur tout un réseau de nourrices qui accueillaient leur progéniture à la campagne, dans un rayon de soixante kilomètres autour de la ville65. L’emploi d’une nourrice était même un marqueur de notabilité. Il révélait que la famille disposait des ressources financières suffisantes pour la payer. L’épouse restait disponible pour entretenir une vie mondaine, conformément au modèle de la « dame de palais » exprimé et débattu dans la troisième partie du traité de Castiglione, traduit en français par Jacques Colin (1538) puis par Gabriel Chappuis (1580), ainsi qu’en anglais par Thomas Hoby (1561)66. En déléguant l’allaitement, la mère redevenait plus rapidement féconde67, ce qui, dans ces sociétés holistes où le lignage primait et où un enfant sur deux n’atteignait pas l’âge de dix ans, comptait. Un tabou et des craintes tant sanitaires que morales entouraient de plus la sexualité des femmes qui allaitaient, les mères comme les nourrices d’ailleurs68. La pratique du recours aux nourrices est illustrée par les arts : dans le théâtre élisabéthain, dans Roméo et Juliette par exemple, les enfants des familles royales et des élites nobiliaires sont envoyés en nourrice. Il en va de même dans l’iconographie. Dans le portrait de Gabrielle d’Estrées au bain, la blancheur et la finesse de la poitrine et des traits de la maîtresse d’Henri IV, qui expriment raffinement et pure oisiveté, tranchent avec la rondeur de ceux de la nourrice qui consacre son corps et son temps aux jeunes enfants de la favorite du roi69. Si cette représentation et les pratiques qui lui correspondent n’ont pas la faveur des moralistes, alors même que la distinction de la noblesse et de la roture, soulignée par la composition du tableau, y apparaît nettement, c’est certainement parce qu’il s’en dégage un certain luxe ainsi que cette oisiveté, parfois confondue avec la paresse, mère de tous les vices. Rappelons que si l’allaitement mercenaire n’avait pas non plus la faveur des médecins, c’est aussi sans doute parce qu’il accentuait sensiblement la mortalité infantile70.

32La famille royale donna également le ton vers 1640 au travers du portrait du jeune dauphin emmailloté au sein de sa nourrice, choisie parmi la noblesse puisqu’il s’agit de Madame Longuet de la Giraudière, épouse du procureur du roi au bureau des finances à Orléans71. Parmi les pratiques nobiliaires de part et d’autre de la Manche, l’allaitement maternel semble donc très minoritaire. Il exista cependant, comme le révèle par exemple certains monuments funèbres sur lesquels les enfants ont fait inscrire leur reconnaissance pour leur défunte mère qui les avait nourris de son sein : la pierre tombale de Lady Essex, comtesse de Manchester porte ainsi la mention « Huit enfants six fils et / Deux filles sept d’entre eux / Furent nourris de sa propre poitrine72 ». L’inscription funéraire confirme le caractère exceptionnel de la pratique de l’allaitement maternel dans les milieux nobiliaires.

33À côté de la question de l’allaitement maternel, la situation des enfants nés hors mariage constitue un autre décalage entre l’écriture des traités et les autres pratiques sociales : les auteurs retenus ici ne mentionnent pas ce sujet moralement délicat, que l’on relève cependant chez quelques autres73. Même pour le condamner, nos traités ne mentionnent pas davantage le cas des enfants abandonnés74.

34Enfin, l’intérêt pour l’éducation des « pitchouns », des très jeunes enfants de la noblesse doit être relié à l’insistance de l’ensemble des traités d’éducation et de conduite nobiliaires sur l’éducation en général. La plupart des théoriciens de la noblesse faisaient en effet de la vertu, des qualités morales et d’esprit, et de la maîtrise des lettres des éléments constitutifs de noblesse. Dans toute l’Europe, des livres portaient des débats sur la nature de la noblesse et sur les moyens d’y accéder. Si, parmi ces traités sur le second ordre, on ne trouve quasiment pas trace, au XVIIe siècle, de tenants d’une noblesse reposant exclusivement sur le sang, sur le seul critère du lignage et de son ancienneté, de la noblesse des ancêtres, on discutait en revanche de la vertu, des moyens de la transmettre, des voies d’accès à cet idéal vertueux, et de son articulation avec le critère du sang quand elle lui laissait encore une place. Extraits de La Fortune des gens de qualité, et des gentils-hommes particuliers, traité paru en 1663, ces quelques mots de Jacques de Callières, qui répète lui aussi ce lieu commun selon lequel il faudrait commencer tôt l’éducation des enfants, sont assez représentatifs de ces débats sur la noblesse et sur l’association du sang et de la vertu, de l’inné et de l’acquis :

A le bien prendre, ce qu’on appelle vn fort honneste Gentil-home, est vn des plus accomplis ouurages de la Nature _ de l’Art : De la Nature, parce qu’il faut qu’elle luy donne la belle taille, la bonne mine, l’inclination aux belles choses, _ la belle ambition. C’est sur ce fondement que l’Art trauaille à perfectionner de si beau commencemens, en formant son esprit par la connoissance des Lettres, _ son adresse par les exercices du corps. Pour y reüssir heureusement, il faut commencer de bonne heure, c’est vne entreprise haute, longue _ difficile, qui merite toute nostre application75.

Conclusion

35Écrire sur l’allaitement et l’éducation des « bambins » des familles nobles, c’est donc prendre part aux débats sur la définition de la noblesse ainsi qu’aux éventuels moyens d’y accéder. Si l’insistance sur une éducation précoce valorise le critère de la vertu, l’allaitement, parce qu’il relève du sang alors qu’il intervient après la naissance, parce qu’il est à la charnière de l’inné et de l’acquis, semble concilier les deux critères. Sur ce point aussi, cependant, les auteurs débattent : pour certains, le lait influence l’enfant, en prenant part à sa nature physique voire morale ; pour d’autres, seuls comptent les mœurs et les mots de celle qui allaite. Comme nous l’avons vu dans le cas de Richard Brathwait, la petite enfance apparaît en outre comme l’une des réponses privilégiées à la question topique du déclin moral et de la confusion sociale. Donner à l’enfant dès les débuts de sa vie un lait noble et une éducation noble, le nourrir du meilleur lait comme de la meilleure instruction en insistant notamment sur la morale comme le propose Marois ou sur le langage comme le font Penton mais aussi les auteurs de traités de conversation, c’est travailler à la consolidation de la supériorité du sang, au renforcement de la distinction nobiliaire. Si ces injonctions morales relativement classiques et répétitives n’ont certainement rencontré qu’un écho mitigé (voire très faible pour celles requérant l’allaitement maternel) dans les pratiques au XVIIe siècle, leur rédaction et leur publication répondaient toutefois à d’autres enjeux : ambition professionnelle, recherche de patrons, ambition sociale, recherche de la réputation de l’homme de lettres pour les écrivains selon les cas ; enjeu commercial pour les libraires. Enfin, malgré les désaccords théoriques sur le poids respectif des critères de noblesse qu’étaient le sang, le lait et la vertu, ces débats et ces livres, considérés comme savants, faisaient consensus sur des questions d’arrière-plan : le caractère fondamentalement inégalitaire de la société, dominée, parmi les laïcs, par la catégorie nobiliaire, et l’importance pour celle-ci d’une attention soutenue à la « nourriture » de ses enfants, dès leur plus jeune âge.

Notes

1 P. Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, le Seuil, 2014 (1975). Voir notamment les pages 47-48, 73, 271-285.

2 Montaigne dit avoir été envoyé vers l’âge de six ans « au college de Guienne » ; à partir de 1684, les filles entraient à Saint-Cyr à l’âge de sept ans (M. de Montaigne, Essais, I, XXV. « De l’institution des enfans », Paris, Gallimard, 2007 (1580), p. 182 ; D. Picco, « L’éducation des demoiselles de Saint-Cyr (1686-1719) », dans A. Defrance, D. Lopez, F.-J. Ruggiu, Regards sur l’enfance au XVIIe siècle. Actes du colloque du Centre de recherches sur le XVIIe siècle européen (1600-1700), Université Michel de Montaigne – Bordeaux III, 24-25 novembre 2005, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2007, p. 115-146.

3 Dans la société française d’Ancien Régime, l’expression « second ordre » est synonyme de noblesse.

4 A. Jouanna, L’Idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle (1498-1614), Paris, Honoré Champion, 1976 ; E. Shalk, L’Épée et le Sang. Une histoire du concept de noblesse (vers 1500 – vers 1650), trad. Christiane Travers, Seyssel, Champ Vallon, 1996 (1986). Mentionnons également cet ouvrage collectif plus récent : M. van der Lugt, Ch. de Miramon (dir.), L’Hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne. Perspectives historiques, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2008. Les travaux d’A. Jouanna ont notamment été critiqués par Robert Descimon : « Quoiqu’Arlette Jouanna ait analysé finement les sens du mot au XVIe siècle, elle a doté « l’idée de race » d’un contenu composite, mi-contextuel, mi-anachronique. » (R. Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. La noblesse, « essence » ou rapport social ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°46-1, janvier-mars 1999, p. 13). R. Descimon a également souligné les apports et les limites des travaux d’E. Schalk : « Sa grande originalité était, par rapport à ce qui se faisait en France, et même à ce qui se fait encore, le recours maîtrisé à la méthode anthropologique. […] Si les réalités sociales trouvent une expression adéquate dans des mots, ces mots n’en donnent pas une clef d’interprétation qui conduirait à la substance des groupes sociaux. Aussi bien cette substance n’existe pas. Le discours de la vertu et le discours de la race étaient ainsi décryptés par Ellery Schalk dans une tentative qui représentait une grande avancée, même si elle a suscité et continue à susciter des débats aussi fructueux que critiques. » (R. Descimon « Introduction » dans C. Grell, A. Ramière de Fortanier (dir.), Le Second Ordre : l’idéal nobiliaire. Hommage à Ellery Schalk, Paris, Presses universitaires de Paris Sorbonne, 1999, p. 10). Dans un article entièrement consacré à la critique de l’ouvrage d’E. Schalk, article qui ne fait d’ailleurs peut-être pas l’unanimité, Michel Nassiet reproche notamment à l’historien américain « d’opposer vertu et naissance de façon exclusive » (M. Nassiet, « Pedigree AND valor. Le problème de la représentation de la noblesse en France au XVIe siècle », dans J. Pontet, M. Figeac, M. Boisson, La Noblesse de la fin du XVIe au début du XXe siècle. Un modèle social ?, t. I, Anglet, Atlantica, 2002, p. 255).

5 Les mots « bambin » et « pitchoun » sont employés à l’époque dans des correspondances aristocratiques et cités par P. Ariès, op. cit., p. 47-48.

6 A. Jouanna, op. cit., p. 82.

7 Concernant cette démarche d’histoire de l’écriture, voir notamment GRIHL, Écriture et Action. XVIIe-XIXe siècle, une enquête collective, Paris, Éditions de l’EHESS, 2016 ; D. Ribard, « Travail intellectuel et violence politique : théoriser la noblesse en France à la fin du XVIIe siècle », dans V. Azoulay, P. Boucheron (dir.), Le Mot qui tue. Une histoire des violences intellectuelles de l’Antiquité à nos jours, Paris, Champ Vallon, 2009, p. 353-368.

8 Pour une introduction à l’histoire sociale de la « noblesse » anglaise, voir F.-J. Ruggiu, « Des sociétés plurielles (XVIe – XVIIIe siècle) », dans S. Lebecq, F. Bensimon, Fr. Lachaud, F.-J. Ruggiu, Histoire des îles Britanniques, Paris, PUF, 2007, p. 543-574.

9 L’enfant est emmailloté afin qu’il se tienne droit et qu’il n’ait pas froid. L’emmaillotement est toutefois critiqué à la fin du siècle par John Locke, pour des raisons médicales. M.-F. Morel, « Enfance d’hier. Approche historique », dans M. Guidetti, S. Lallemand, M.-F. Morel, Enfances d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 2004 (2000), p. 78 ; J. Locke, Quelques pensées sur l’éducation, trad. Gabriel Compayré, Paris, Vrin, 2007 (1693), p. 62 : « Une poitrine étroite, une respiration courte, une mauvaise haleine, des poumons malades, un corps voûté, tels sont les effets naturels presque constants de l’usage des corsets et des vêtements qui serrent ».

10 T. Pelletier, La Nourriture de la noblesse, Paris, Mamert Patisson, 1604.

11 Anon., The School of Vertue, and Booke of Good Nurture, Teaching Children and Youth their Duties, London, M. Flesher, Iohn Wright, 1660.

12 R. Brathwait, The English Gentleman Containing Sundry exquisite Rules or exquisite Observations, tending to Direction of every Gentleman, of selecter ranke of quality ; How to demeane or accommodate himselfe in the manage of publike or private affairs, London, John Haviland, Robert Bostock, 1630, p. 94 : “To begin with the first, to wit, Romulus; truth is, he laid the first foundation of a glorious and flourishing State; yet as his Nurse was a Wolfe, he plaid the Wolfe to his brother. He planted his kingdome in bloud, as his infancie received food from her, whose native disposition affecteth bloud. Neither can I be perswaded, that his carriage could be so civill, as that his first breeding left no relique nor relish of barbarisme: especially, when I reade what injuries or indignities were offered the Sabines by him, what cruelties were acted upon his owne uncle, what impieties were committed upon the neighbouring Heards-men: the multitude whereof expressed how cruelly he was naturally addicted, and that the first seeds which his savage Education had sowne in him, could hardly be suppressed.”

13 Ibid. : “Among Wolves was his Education, by Vultures his Inauguration.”

14 D. Lett, M.-F. Morel, Une histoire de l’allaitement, Paris, Éditions de la Martinière, 2006.

15 J. Cleland, Heropaideia. The Institution of a Young Noble Man, Oxford, Printed by Ioseph Barnes, 1607, p. 18-19 : « If ever there were cause to crie out against manie Mothers, as Cicero did against Verres and Cateline o tempora ! o mores ! surelie it is now, when I see so manie, after they haue nursed their children the space of nine monethes, and haue indurend so great paines _ danger in bearing them, before euer they knewe or sawe them, to expose them or rather more truelie, to forsake them in their greatest need. […] How manie mothers labour by their Physitions meanes, to change Gods blessing into a curse of drie breasts ! Al you tender harted and wise Mothers discharge not onlie the halfe, but euen te whole and best dutie of a Mother, if your health wil permit. »

16 Ibid., p. 13.

17 Voir par exemple F. Héritier, « Identité de substance et parenté de lait dans le monde arabe », dans P. Bonte (dir.), Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris, Éditions de l’EHESS, 1994, p. 149-164.

18 R. Brathwait, The English Gentlwoman, Drowne Out to the Full Body, London, B. Alsop and T. Favvet for Michaell Sparke, 1631, p. 160-161 : « Our Nobler women, though in other respects truly imitable, and for their vertuous Conuersation admirable; come short in one peculiar duty, which euen Nature exacts of them, and which being duely perform'd, would, doubtlesly, no lesse enable and ennoble them who are descended from them, than any particular, were it neuer so powerfull, that could informe them. These which are mothers by generation, are seldome their Nurcing-mothers by education. No maruell then, if they degenerate, when they partake of the natures of other women. Though their owne mothers blood streame through their veines, a strangers milke must feed them, which makes them participate of their nature, as they are fed with their substance. »

19 C. Marois, Le Gentilhomme parfaict. Ou tableau des excellences de la vraye Noblesse, Troyes, Chez Cardin Besongne, 1631, p. 492-496. On trouve la même idée chez le médecin Jacques Guillemeau. Ces deux auteurs s’appuient sur l’exemple de l’un des enfants de la famille des Gracques. (J. Guillemeau, De la grossesse et accouchement des femmes ; du gouvernement de celles-ci et moyen de survenir aux accidents qui leur arrivent, ensemble de la nourriture des enfans, Paris, A. Pacard, 1621, p. 745).

20 C. Marois, op. cit., p. 497-498.

21 Cités par A. Jouanna, op. cit., p. 83-84.

22 F. de Grenaille, L’Honneste Garçon, Paris, Chez Toussainct Quinet au Pallais, 1642, p. 65.

23 Ibid., p. 126-127, 142-143, 154-156 ; L’Honneste Fille, Paris, Chez Antoine de Saumauille _ Toussainct Quinet au Palais, 1639-1640 ; N. Faret, L’Honneste-homme ou l’art de plaire à la cour, Paris, chez Toussaincts du Bray, 1630.

24 Cleland, op. cit., p. 20.

25 L’expression est empruntée à Luc Boltanski.

26 Pelletier, op. cit., fol. 21 r.

27 Cleland, op.cit., p. 23.

28 Fénelon, Éducation des filles, Paris, chez Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles Clousier, 1687, p. 17-25.

29 Ibid., p. 20-21.

30 Ibid., p. 253-255.

31 Fénelon, The Education of Young Gentlewomen. Written Originally in the French and from thence made English ; and Improved for the Use of a Lady of Quality, London, Thomas Leigh and Daniel Midwinter, 1699, page de titre et p. 11-15.

32 S. Penton, New Instructions to the Guardian, London, Walter Kettilby, 1694, p. 52-53.

33 « A more Serious and Strict Education of the Nobility and Gentry ».

34 Ibid., p. 41, 51.

35 Ibid., p. 52-56.

36 Ibid., p. 57.

37 Après deux éditions anonymes en 1693, Locke signe la troisième en 1695 (J. Locke, Some Thoughts Concerning Education, London, A. and J. Churchill, 1693, 1695). Je m’appuie ici sur la traduction française de Gabriel Compayré : J. Locke, Quelques pensées sur l’éducation, trad. Gabriel Compayré, Paris, Vrin, 2007.

38 M. Malherbe, « Introduction », dans Locke, op. cit., p. 12-13 : « il ne s’agit pas de former ici un homme, quelle que soit sa condition, mais de former un gentleman et donc de répondre aux vœux ou aux idéaux d’une classe sociale déterminée » ; voir aussi J.-F. Baillon, Une philosophie de l’éducation. John Locke, Some Thoughts Concerning Education (1693), Paris, Armand Colin, 2005.

39 Ariès, op. cit., p. 181-183.

40 Locke, op. cit., p. 85-89.

41 Grihl, op. cit.

42 Dans un autre ouvrage, en latin celui-ci, il se présente comme « IACOBVS CLELANDVS Scotus » (J. Cleland, Iacobs Wel, and Abbots Conduit, London, Robert Allot, 1626, épître dédicatoire « Reverendissimo in Christo Patri, D. Geogio Abbato »).

43 Cleland, Heropaideia…, « To the noble reader ».

44 Cleland, Iacobs Wel, and Abbots Conduit, London, Robert Allot, 1626, page de titre : « Doctor of Diuinitie ».

45 J. R. Milton, “Locke, John (1632–1704)”, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn, May 2008 [www.oxforddnb.com/view/article/16885, accessed 20 May 2017].

46 E. Vallance, “Penton, Stephen (1639–1706)”, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 [www-oxforddnb-com.rprenet.bnf.fr/view/article/21896, accessed 1 April 2017].

47 B. Jolibert, « Introduction » dans Fénelon, Traité de l’éducation des filles, Paris, Klincksieck, 1994 (1687), p. 7-33 ; S. Melchior-Bonnet, Fénelon, Paris, Perrin, 2008. L’Éducation des filles fut le premier d’une longue série de traités d’éducation de Fénelon, Les Aventures de Télémaque étant publié douze ans plus tard, en 1699.

48 L. Moréri, Le Grand Dictionnaire historique, tome V, Bâle, chez Jean Brandmuller, 1733, p. 146.

49 E. Vallance, art. cit.

50 Comme l’a rappelé François-Joseph Ruggiu, la gentry anglaise à ce moment correspond essentiellement à cette landed gentry, dont l’identité sociale repose sur trois critères : un lignage ancien et honorable, une propriété dont les revenus permettent de vivre noblement, et des responsabilités politiques dans le comté. F.-J. Ruggiu, « La gentry anglaise : un essai de définition au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles », dans XVIIe siècle, n°197, 1997, p. 775-795.

51 Sur Brathwait, voir J. Haselwood, « Of our author », dans R. Brathwait, Barnabæ Itinerarium or Barnabee’s Journal, London, Reeves and Turner 196 Strand, 1876 (1820), p. 1-20 ; M. W. Black, Richard Brathwait. An Account of his Life and Works, Philadelphia, Westbrook, 1928.

52 Sur les relations de mécénat et de clientélisme dans lesquels peuvent être impliqués ces épîtres dédicatoires, voir A. Viala, Naissance de l’écrivain, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985, p. 51-84.

53 L’anecdote est rapportée par Saint-Simon : M. Hersant, Saint-Simon, Paris, Gallimard, 2016, p. 47-48.

54 Cité par G. CLÉMENT-SIMON, « François de Grenaille, sieur de Châteaunières », dans Bulletin de la société scientifique et archéologique de la Corrèze, t. 17, 1895, p. 330-367.

55 A. Viala, op. cit., p. 202-205, 261-264.

56 F. Grenaille, Le Sage résolu contre la fortune, Paris, chez Cardin Besongne, 1641, page de titre.

57 H. R. Plomer, A Dictionary of the Printers and Booksellers who were at work in England, Scotland and Ireland from 1668 to 1725, London, Oxford University Press, 1922, p. 187, 204.

58 Par exemple, le médecin londonien Francis Bernard disposait dans sa bibliothèque privée de traductions anglaises d’André Favyn et de Baltasar Gracián : A Catalogue of the Library of the late Learned Dr. Francis Bernard, Fellow of the College of Physicians, and Physician to S. Bartholomew’s Hospital, [Londres] 1698.

59 J. G. Sperling, op. cit., p. 3 ; V. Fildes, Wet Nursing. A History from Antiquity to the Present, Oxford, Basil Blackwell, 1988, p. 68-85.

60 J. Jones, The Arte and Science of Preseruing Bodie and Soule in Health, Londres, Henrie Bynneman, 1579 ; S. (de) Sainte-Marthe, Paedotrophia, Paris, chez M. Patisson, 1584 ; A. de Sainte-Marthe, La Maniere de nourrir les enfans a la mammelle. Traduction d’un poeme latin de Scevole de Sainte-Marthe, Paris, Guillaume de Luyne, Claude Barbin, Laurent d’Houry, 1698.

61 Guillemeau, op. cit., p. 746-747.

62 V. Fildes, op. cit., p. 15.

63 J. Amyot, Les Œvvres morales _ meslees de Plutarque, translatées du grec en françois, Paris, par Michel de Vascosan, 1572, fol. 2r.

64 Sur l’allaitement d’un point de vue anthropologique et historique, voir les travaux d’Antoinette Fauve-Chamoux, et notamment, pour une première vue d’ensemble, A. Fauve-Chamoux Antoinette, « Breast Milk and artificial Infant Feeding », in The Cambridge World History of Food, 2 vol., Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 626-635.

65 V. Fildes, op. cit., p. 79-84.

66 J. Colin, Le Courtisan de Messire Baltazar de Castillon, Lyon, François Juste, 1538 ; G. Chappuis, Castiglione. Le Livre du courtisan, Paris, Flammarion, 1991 (1580), livre III, p. 227-320 ; T. HOBY, The Courtyer of Count Baldessar Castilio diuided into foure books, London, Wyllyam Seres, 1561.

67 Malgré de nombreuses exceptions, l’allaitement au sein tend à inhiber l’ovulation.

68 V. Fildes, op. cit., p. 96 ; S. Beauvalet-Boutouyrie, La Population française à l’époque moderne. Démographie et comportements, Paris, Belin, 2008, p. 238 ; la réticence aux rapports sexuels de celle qui allaite avant le sevrage de l’enfant est aussi observée par l’anthropologie dans d’autres sociétés, par exemple chez les Samo du Burkina-Faso : F. Héritier, Masculin/Féminin. La Pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 70-71, 156.

69 Gabrielle d’Estrées au bain, École française, 1598-1599, huile sur toile, 983 x 1248 cm, Domaine de Chantilly : www.photo.rmn.fr/archive/00-000103-2C6NU048C7ND.html

70 Voir sur ce point les résultats de travaux de démographie historique, par exemple, pour Rouen : J.-P. Bardet, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les Mutations d’un espace social, Paris, Sedes, 1983, p. 296-297. Voir aussi, pour Paris au XVIIIe siècle, A. Fauve-Chamoux, « Mise en nourrice et mortalité des enfants légitimes », dans Annales de Démographie Historique, numéro spécial « Enfant et société », 1973, p. 418-422.

71 Atelier de Charles et Henri de Beaubrun, Le Dauphin Louis de France et sa nourrice, vers 1640, huile sur toile, musée du Château de Versailles ; D. Lett, M.-F. Morel, op. cit., p. 102-103, 110.

72 « 8 children 6 sonns _ / 2 daughters 7 of them / She nursed with her owne brests », cité par V. Fildes, op. cit., p. 87.

73 Voir par exemple G.-A. de la Roque, Traité de la noblesse, de ses differentes especes, Paris, chez Estienne Michallet, 1678, p. 137-144.

74 Pour Paris et Lyon au XVIIIe siècle, voir notamment les chiffres donnés par A. Fauve-Chamoux, « Enfants illégitimes et enfants trouvés », dans Annales de Démographie Historique, numéro spécial « Enfant et société », 1973, p. 422-429.

75 J. (de) Callières, La Fortune des gens de qualité, et des gentils-hommes particuliers, Paris, chez Estienne Loyson, 1663, p. 252-253.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Camille Pollet

Université de Nantes

Camille Pollet est doctorant contractuel au Centre de recherches en histoire internationale et Atlantique de l’Université de Nantes. Il prépare depuis 2014 une thèse en histoire moderne sur le thème « Théoriser la noblesse en Angleterre, en Espagne, en France au XVIIe siècle » sous la direction de Yann Lignereux (CRHIA) et de Dinah Ribard (EHESS, Grihl, CRH).