La « tyrannie » de Charles Ier Stuart : circulation d’une légende noire d’une révolution à l’autre (Angleterre-France, 1649-1789)

Résumé

Cet article étudie une légende noire attachée à un personnage précis, le roi Charles Ier d’Angleterre, mais qui a été réutilisée contre un autre monarque, dans un autre contexte et dans un autre cadre. La résurgence en France, à la veille de la Révolution, du thème de la tyrannie et du régicide de Charles Ier, grâce à la diffusion d’une série de textes anglais des années 1640 soigneusement sélectionnés, est analysée comme un élément permettant le régicide de Louis XVI. Ainsi, la Defensio de Milton, écrite originellement en latin et traduite en français en 1792, est utilisée pour justifier la mort du roi de France, grâce à une comparaison entre la tyrannie de Charles Ier et celle de Louis XVI.

Abstract

The article deals with the black legend of a true monarch, King Charles I of England, which was reused against another monarch in another context. The resurgence of the tyranny and regicide of Charles I in France in the wake of the Revolution, through the dissemination of a series of carefully selected English texts of the 1640s is analysed as an element that led to the regicide of Louis XVI. In this way, Milton’s Defensio, originally written in latin and translated into French in 1792 is used to justify the French King’s death thanks to a comparison between Charles I’s and Louis XVI’s tyranny.

Table des matières

Texte intégral

1L’idée de la tyrannie de Charles Ier d’Angleterre constitua sans doute le lien le plus fort entre la Révolution anglaise de 1649 et la Révolution française de 1789. D’un côté, la Révolution française rappela aux Anglais (qui en anticipèrent l’écriture tragique1) l’expérience républicaine de l’Interrègne (1649-1660) et les détourna du radicalisme2. De l’autre, en France, avant même 1789, l’ombre de Charles Ier plana sur les événements qui allaient précipiter la chute progressive du pouvoir de Louis XVI3. Enfin, il est avéré que de manière tout à fait consciente et réfléchie, les révolutionnaires français « empruntèrent » un certain nombre de références au précédent anglais du XVIIe siècle4 (de manière plus systématique s’agissant des Cordeliers5), au point de faire dire à Châteaubriant que « si Charles n’avait pas été décapité à Londres, Louis n’eût vraisemblablement pas été guillotiné à Paris6 ». Du XIXe siècle à nos jours, des historiens ont entretenu cette mise en parallèle entre 1649 et 17897.

2Il ne s’agit pas ici d’emboîter le pas à cette démarche comparatiste, mais plutôt d’interroger cette connexion entre les premiers signes de la dénonciation de la tyrannie de Charles Ier dans l’Angleterre des années 1640 et sa résurgence en France à la veille de la Révolution. Quelles sont les modalités de cette translation, de cette circulation d’un ensemble de références symboliques dans des espaces et des contextes politiques différents, en réponse à des enjeux sociaux et politiques également différents ? 1649 et 1789 ont en commun la production d’une quantité importante de textes, de paroles et d’images à propos de la tyrannie de Charles Ier, ce qui pose en arrière-plan le problème plus large de la réception en France du républicanisme anglais, phénomène négligé dont on connaît mal la chronologie et les modalités.

Charles Ier : l’image du tyran

3En Angleterre, la construction de l’image de la tyrannie de Charles Ier s’inscrivit dans le cadre du vent de liberté qui souffla sur l’imprimé dans les années 1640 où tout ce qui n’avait pu être publié au temps de la censure royale, put enfin paraître8. L’Areopagitica de Milton témoigne de cet engouement en faveur de la liberté d’expression (1644). D’après Jason Peacey, l’épanouissement sans précédent que connut la presse périodique visait à la conquête et à la mobilisation de l’opinion publique afin de justifier des décisions politiques9. La contestation connut ainsi une médiatisation inédite, à travers une large variété de formes littéraires : une littérature de rue faite de chansons (ballads), placards (broadsides), et autres pamphlets tels que ceux qui figurent dans la collection de Georges Thomason10, mais aussi à travers les newsbooks, cet embryon de presse populaire qui, selon Joad Raymond, aurait fortement contribué à la démystification et à la désacralisation de l’image royale11. L’évolution de la propagande parlementaire en direction d’une centralisation, bureaucratisation et professionnalisation d’auteurs rétribués fut plus marquée que celle du parti royaliste12 ; elle devint au cours des années 1640 une arme révélatrice des plus fortes tensions politiques, d’hommes qui cherchaient délibérément la confrontation par l’imprimé : contre le roi, entre Presbytériens et Indépendants qui s’affrontaient sur le sort du roi, de la paix, ou sur le rôle du Parlement13.

4C’est au sein de cette presse libérée de la répression exercée par la Star Chamber qu’apparut un discours sur la tyrannie royale, dès 1642. Une pièce publiée cette année-là compara Charles Ier et le Shah de Perse14 ; en rappelant quelques grandes figures des tyrans de l’Antiquité, l’auteur du Briefe Discourse upon Tyrants and Tyranny justifie le tyrannicide, donnant l’exemple du duc de Guise15 ! La rue et l’imprimé se rejoignaient alors dans une même critique de la monarchie : à Londres, en mars 1643, un fabricant londonien de corsets accusa le roi d’être un « traître » et son royaume d’être la « putain de Babylone16 ». La même année, Henry Parker écrivit que la tyrannie était la maladie de l’absolutisme17 et qu’il n’y en eut pas de plus grande preuve que la prise d’arme royale contre le Parlement : « […] and there is no way to restrain this Tyranny, but by raising Arms in their own Defense18 » : l’argument de la tyrannie rendait la révolte légitime. Le même, en 1645, publiant une partie de la correspondance du couple royal saisie lors de la défaite de Naseby, évoqua le pouvoir tyrannique et contre-nature de la reine :

It is plaine, here, first, that the Kings Counsels are wholly managed by the Queen : though she be of the weaker sexe, borne an Alien, bred up in a contrary Religion, yet nothing great or small is transacted without her privity _ consent19.

5À l’évidence, l’Angleterre des années 1640 n’est plus ce « royaume des abeilles » célébré par Charles Butler autour du pouvoir absolu d’une reine qui gouvernait pour le bien commun (ouvrage réédité en 1623, 1625, 163420) : Henriette-Marie étrangère et catholique a rejoint Charles dans une même exécration de la tyrannie.

6Depuis l’Antiquité, la figure sacralisée du tyran incarnait, dans la culture classique, la transgression absolue des lois divines et humaines. Dans la théorie politique de l’Europe moderne, la tyrannie est bien le seul motif légitime de résistance contre un monarque. Avec les conflits religieux du XVIe siècle, elle prit une dimension religieuse au service d’une argumentation tyrannicide qui eut ses adeptes dans les deux partis (d’après Bernard Cottret, en 1649, l’Angleterre régicide avait sur les lèvres les noms de Georges Buchanan ou de Juan de Mariana21). Dans leur diversité, les textes publiés montrent que la figure du tyran suivait une évolution complexe et empruntait tantôt aux stéréotypes classiques, à la conception aristotélicienne d’un système respectueux de la liberté des sujets22 (peut-être influencée par Jean Bodin), ainsi qu’au répertoire millénariste de l’Antéchrist. Les réflexions juridiques de Jean Bodin, traduites en anglais en 1606, définissaient la tyrannie ainsi : « Where the prince contemning the laws of nature and nations, imperiously abuseth the persons of his free born subjects, and their goods as his own23. » Pour un lecteur de Jean Bodin, l’exercice du pouvoir par Charles Ier relevait bien de la tyrannie24. En revanche, pour ceux qui écoutaient les prédicateurs, c’était le diable en personne : dans son sermon prononcé dans le Kent, imprimé en 1644, Joseph Boden suggéra que Charles Ier pourrait être l’Antéchrist dissimulé derrière des créatures diaboliques dont la mort ne fit pas disparaître le mal :

Is it utterly impossible that our King should be one of those tenne, of whom we read, Revel.17.13. that have one mind, and shall give their power and strenght unto the beast ? Have we not seen the same designe driven forwards under diversitie of Agents and meanes ? Was not the Duke stabbed ? Is not Strafford beheaded ? Is not Finchfled ? Is not Faulkland dead ? Is not the Archb. And plotter, (as we conceived) immured ? and for all this are our misereies or feares ended25 ?

7Dans la même veine, on crut volontiers que lorsqu’Elisabeth Poole se présenta par deux fois devant les officiers, les 29 décembre 1648 et 5 janvier 1649, ce fut pour annoncer la victoire finale sur l’Antéchrist26. Sans doute ce prophétisme populaire plus ou moins teinté de millénarisme autorisait-il une dénonciation plus classique de la tyrannie royale. Et ce n’est certainement pas un hasard si les termes de l’accusation contre Charles Ier rappelaient la figure stéréotypée et familière du tyran dans le théâtre populaire élisabéthain27.

8L’image franchissait les frontières, en dépit des efforts des ambassadeurs pour préserver la réputation de Charles Ier28, comme le montre cette Engelands Petitie publiée en flamand (1643)29. La violence des antagonismes apparaissait aussi dans ces murder pamphlets qui dénonçaient les atrocités commises par le parti royaliste : An Exact and true relation of amost cruell and horrid murther committed by one of the cavaliers on a woman in Leicester, billetted in her house (1642)30 fut lue à la chambre des Communes et imprimée sur ordre du Parlement. Incontestablement, les parlementaires furent, bien davantage que les royalistes, habiles à exploiter la littérature d’imagination et à rétribuer pour cela des auteurs, des traducteurs, etc. Ce fut là un ingrédient puissant de la défaite de la monarchie, et les royalistes ne s’y trompèrent pas lorsqu’ils dénoncèrent un « Parliament paper plot31 ».

9Pas de tyrannie sans martyrs : dans ce que Jason Peacey qualifie de « propagande », les martyrs de la tyrannie, victimes de la répressive Star Chamber, prirent rapidement rang de héros de la liberté. Ce fut le cas de William Prynne, auteur de l’Histrio-Mastix (traduit en hollandais en 1639), qui condamnait le théâtre, les acteurs, les masques et la présence de la reine à ces divertissements, ce qui lui valut d’être exilé après avoir eu les oreilles coupées, mais aussi, et surtout, des députés emprisonnés comme John Eliot, champion de la liberté de la Chambre des Communes, à qui le roi refusa l’enterrement que voulaient lui faire ses amis après sa mort dans la Tour en 1632. En novembre 1641, la Grande Remontrance de John Pym dénonça la cruauté d’une incarcération qui privait ces martyrs de tous soins et secours32. Le texte fut longuement discuté devant la Chambre des Communes avant d’être imprimé et diffusé sur ordre du Parlement daté du 15 décembre. Ainsi l’accusation de tyrannie contre le « bon vouloir du roi » (per speciale mandatum regis) se forgea-t-elle dans un milieu de députés qui combinaient convictions puritaines et conceptions politiques influencées par la pensée aristotélicienne ; elle fut relayée par la parole dans les sermons des pasteurs puritains, amplifiée par les imprimés, notamment les newsbooks, premiers médias d’information politique à connaître un tel essor. L’exécution de Charles Ier ne fut pas seulement l’œuvre d’un Cromwell discret mais omniprésent33 : elle fut rendue pensable par une vigoureuse campagne imprimée qui condamna la monarchie dès les débuts de la guerre civile.

10En France, la mauvaise réputation de Charles Ier commença avec son soutien aux protestants insurgés à la Rochelle en 1627. L’affaire déclencha une production imprimée considérable34, qui le prit en partie pour cible et dénonça un roi calviniste, soutien de l’hérésie et de la rébellion dans un État voisin. Après le bref espoir en 1625 d’une amélioration du sort des catholiques anglais suscité par son mariage avec Henriette-Marie, fille d’Henri IV, il apparaît comme un traître à la cause du catholicisme, ayant chassé l’entourage catholique de la reine l’année suivante. Dans un texte assez virulent, L’Anti-Anglois paru en 162835, le procureur au bailliage de Loudun, Louis Trincant, dénonça le « violement » des promesses royales et du droit des gens, ses « mauvais desseins » à l’égard du catholicisme, etc.

11Mais le véritable coup d’envoi fut donné par la propagande républicaine à partir des imprimeries londoniennes à l’intention de l’opinion anglaise et internationale, aux lendemains du procès et de l’exécution de Charles Ier, le 7 février 1649 : dans une Déclaration traduite en français36, le parlement anglais justifia l’établissement de la République par le rappel des aspects tyranniques du pouvoir de Charles Ier : dissolutions du parlement, entraves au déroulement de la justice, affaire déplorable de La Rochelle, etc. En France, le texte fit l’objet d’un Extraordinaire de la Gazette sous le titre d’Acte du parlement abolissant la royauté, publié le 15 avril 1649 qui reproduisait un imprimé de Londres dans lequel la « tyrannie » n’était pas nommée, mais dans lequel il était dit que la puissance royale avait servi à « opprimer _ appauvrir les sujets, empiéter sur les justes libertez _ franchises du peuple, _ faire tout à la volonté de ceux qui gouvernoyent au préjudice des loix fondamentales ». Que le texte parût en France et se coulât dans les réseaux de l’information « officielle » après la fragile trêve de la paix de Rueil (1er avril) laisse songeur. Sans doute est-ce à mettre au crédit de Renaudot qui, un an plus tard, justifiait dans ces termes la publication d’imprimés anglais hostiles à la cause royaliste :

Ce sont les termes de cet imprimé anglois, où je n’ay fait que la simple charge d’interprète, sans y avoir rien voulu changer : afin de laisser le jugement de mon Lecteur plus libre d’en inférer37.

12À cela s’ajouta, dans les premiers mois de 1649, dans une sorte « d’effort concerté », la mobilisation d’une poignée d’imprimeurs et libraires londoniens pour justifier devant une majorité d’Anglais atterrés (Amos Tubb parle de l’acte politique le plus impopulaire du XVIIe siècle), le bien-fondé de la mort du tyran38. Il ne s’agissait pas d’une campagne de propagande officielle mais bien d’une initiative privée d’un milieu d’auteurs, d’imprimeurs, libraires reliés entre eux par le partage d’idées radicales39. Cette adhésion immédiate à la solution régicide affaiblit quelque peu la théorie révisionniste de Sean Kelsey sur la contingence de l’événement40. Beaucoup d’indices, notamment dans les périodiques proches de l’armée, témoignent d’une volonté précoce de juger le roi41. Dès le lendemain de l’exécution, le parlement favorisa l’impression du sermon pro-régicide de John Cardell42, rassurant les parlementaires sur le fait que :

[…] God will certainly order all the great Affairs of the world in that way, wich may chiefly tend unto the advancement of his own glory, and the good of his own People […].

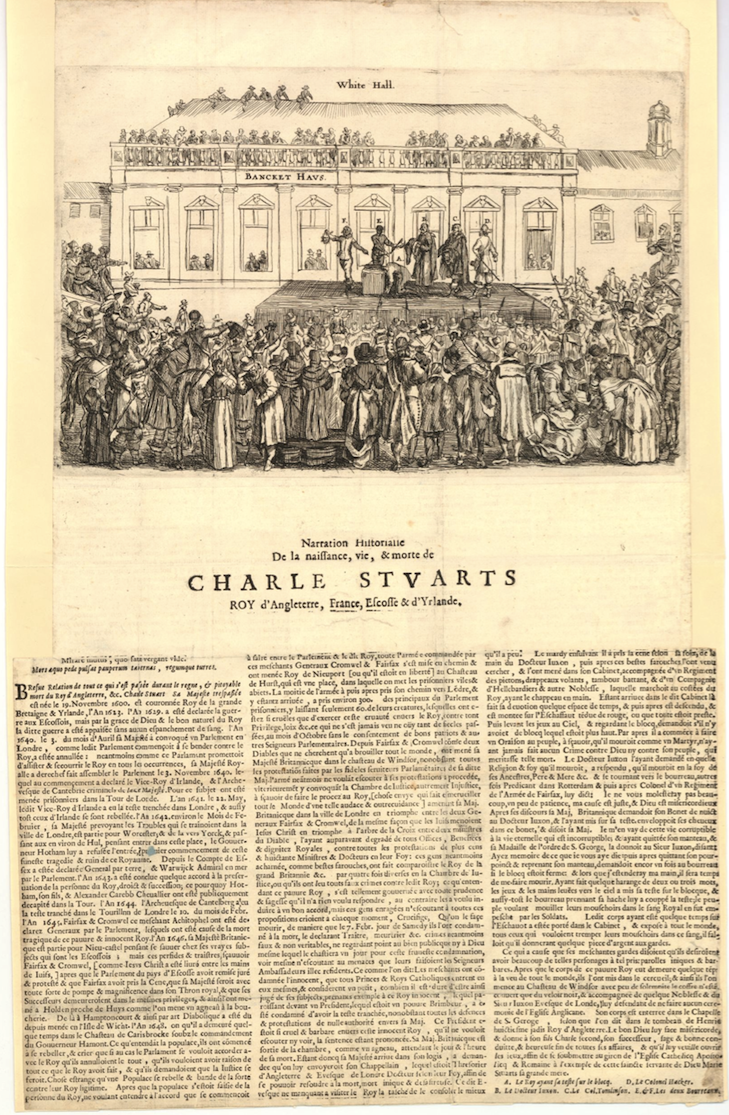

13Les sermons imprimés sur recommandation du Commonwealth permettaient de mettre l’accent sur la faillibilité du monarque soumise à la toute-puissance divine. S’ils ne furent pas les ordonnateurs d’une véritable « campagne de propagande » en faveur du régicide, Cromwell, Bradshaw et Ireton en favorisèrent l’épanouissement par la répression visant la presse royaliste (ainsi est-il très difficile de trouver un sermon anti-régicide imprimé en janvier 164943). C’est sur le terrain politique plus que religieux que se situe l’affrontement : d’après Amos Tubb, la collection de Georges Thomason conserve 61 titres royalistes, presbytériens ou écossais hostiles au gouvernement républicain publiés pour le seul mois de janvier 164944. Au total, 54 titres différents de newsbooks furent publiés après la mort du roi, ce qui en fit la presse d’information la plus active de tous les temps, dans des genres assez variés, à l’intention de tous les types de lectorat : du broadside sur une seule feuille avec texte et gravure de l’exécution45 (voir document 1 en annexe) à l’ouvrage relié comme L’histoire entière et véritable du Procez de Charles Stuart imprimée à Londres par John Grismond46 en 1649, dans laquelle figure la condamnation du roi en tant que tyran, traître, meurtrier et ennemi public du royaume d’Angleterre47. Mal récompensé de son zèle en faveur de la cause républicaine, cet imprimeur fut ensuite victime des mesures de répression sur la liberté de la presse : en 1649, il figure sur la liste des imprimeurs priés de ne plus imprimer de livres séditieux ; en 1664, il est arrêté à la demande de la Compagny of Stationers pour des impressions illégales48.

14Bref, ces données confirment qu’au cours des années 1640, la print culture a totalement investi le champ politique anglais ; la guerre civile aurait produit à elle seule près de 10 000 titres qui se disputèrent l’esprit et le cœur des sujets49. Les acteurs de la vie politique devaient composer avec le fait que la moindre nouvelle était imprimée : la presse était désormais devenue le média qui connectait l’ensemble du corps politique.

15En multipliant poèmes et élégies, les royalistes répandirent l’image d’un roi martyr, à l’opposé de celle de tyran que les parlementaires régicides proposèrent à travers les récits du procès et de l’exécution. Ils le firent à travers quelques éphémères newsbooks spécialement bien informés comme le Perfect Narrative publié par autorité et avec l’imprimatur de Gilbert Mabbott (1622-1670)50. Ce fils de cordonnier, devenu correspondant officiel de l’armée parlementaire pendant la guerre civile, était l’un des journalistes les plus prolifiques de la cause républicaine. Depuis le 30 septembre 1647, il exerçait un contrôle sur l’imprimerie grâce au titre de licenser obtenu grâce au soutien de Fairfax, chef de l’armée parlementaire. Dès lors, activement au service des Indépendants, il ouvre une première brèche contre la liberté de la presse en instituant une série de sanctions contre les auteurs, imprimeurs, libraires de pamphlets séditieux et non autorisés51. Rédacteur en chef du Moderate, Mabbott serait, d’après Joad Raymond52 et Luc Borot53, lui-même l’auteur du Perfect Narrative, une série d’au moins quatre numéros publiés entre le 23 et le 31 janvier 1649. Il y pratique une forme inédite de journalisme de reportage, restituant dans leurs moindres détails les paroles et les actes du procès et de l’exécution, sous la forme d’une joute oratoire théâtralisée entre le roi et le juge Bradshaw, énonciateur d’une théorie révolutionnaire de la souveraineté :

The King. I say Sir, by your favor, that the Commons of England was never a Court of Justice, I would know how they came to be so.

Lord President. Sir, You are not to be permitted to go on that speech and these discourses.

Then the Clerk of the Court read as followeth.

Charles Stuart King of England, You have been accused on the behalf of the People of England of high Treason and other high Crimes ; the Court have determined that ought to answer the same.

The King. Il will answer the same so soone as I know by what authority you do this.

Lord President. If this be all that you will say, then Gentlemen you that brought the Prisonner hither, take charge of him back againe.

The King. I doe require that I may give in my Reasons why I do not answer, and give me time for that.

Lord President. Sir, Tis not for Prisoners to require.

The King. Prisoners ? Sir, I am not an ordinary Prisoner54.

16Par cet agencement littéraire propre aux pièces de théâtre, le lecteur peut ressentir l’atmosphère dramatique d’un procès historique dont les paroles les plus fortes lui parviennent dans un style direct, peut-être intactes. La mise en scène se double ainsi d’une manière vivante de reportage telle que le permet la méthode sténographique de John Willis55. Publiée en 1602, maintes fois rééditée, elle constitue une innovation remarquable dans le domaine de l’information politique. D’une part elle confère un statut de récit de référence pour sa fidélité aux paroles réellement prononcées ; d’autre part, son apparente neutralité se prête à des interprétations concurrentielles : d’un côté, une défense argumentée et combative du roi autour de la légitimité à la fois divine et successorale de son pouvoir et de la contestation de celle de ses juges, de l’autre l’accusation de tyrannie et la négation du statut monarchique : Charles Ier n’est plus roi, c’est un prisonnier qui doit répondre de ses crimes ; il est appelé « Sir » et non plus « Majesty » ; et c’est lui qui est accusé d’« offenses » (au sens de transgressions), créant du coup une forme d’inversion du rapport de sacralité en faveur du peuple. De la sorte, les éléments constitutifs de l’image tyrannique de Charles Ier sont exposés aux lecteurs à travers la violence du vocabulaire de l’accusation : « tyran », « traître », « meurtrier », « ennemi public », etc., qui fait surgir brutalement dans le débat public la négation du droit divin des rois et leur soumission à un processus judiciaire. Charles Ier est mis sur le même plan que Caligula :

That as Caligula the great Roman Tyrant wisht the People of Rome had but one neck, that at one blow hee might cut it off ; and this Kings proceedings had beene fom what like his56.

17Par l’imprimé et le jeu des traductions, les termes de l’accusation circulèrent dans toute l’Europe et frappèrent les esprits comme celui du chancelier suédois Axel Owenstierna qui affirma que les Anglais s’étaient débarrassés d’un « grand tyran57 ». En France, on sait qu’aucune mazarinade n’applaudit ouvertement à la mort de Charles Ier58, mais dans quelques textes comme ceux du curé Jean Rousse ou de François Davant, hantés par le fantôme de Charles Ier, l’imaginaire de la tyrannie n’en fut pas moins très présent sous la forme d’un usage métonymique de son destin tragique pour justifier un discours anti-absolutiste contre tous les tyrans en général, Mazarin en particulier.

18Plusieurs mois après la mort du roi, le succès populaire de l’Eikon Basilike (près de 60 éditions en différentes langues en un an59), paru 10 jours après son exécution, obligea le Conseil d’État à réagir contre un réel sentiment d’isolement et à proposer une réponse officielle60. Initialement pressenti, le juriste John Selden déclina la proposition et le conseil se tourna alors vers John Milton, dont les positions régicides étaient bien connues : en plein procès, il avait alors écrit dans Tenure of Kings and Magistrates (écrit entre le 15 et le 29 janvier 1649) qu’il était légitime de condamner un tyran à mort61, position qui le fit appeler au secrétariat aux langues étrangères pour un salaire annuel de plus de 288 livres (13 mars 1649)62. C’est donc dans le latin de la diplomatie qu’il publia sans trop y croire l’Eikonoklastès début octobre 1649, afin de détruire auprès de l’Europe savante, du savoir et du pouvoir, l’image posthume de Charles Ier. Mais que pouvait alors le langage de la raison républicaine contre les larmes de la monarchie ? Cette argumentation érudite fondée sur la définition aristotélicienne du commonwealth constituait pourtant la dénonciation la plus fortement étayée de la tyrannie royale, réfutant l’Eikon Basilike chapitre après chapitre63. En Angleterre, la publicité de l’Eikonoklastès fut largement assurée par les soins de Marchamont Nedham et de son newsbook, le Mercurius Politicus64. Mais en France, elle fut surtout connue au cours de l’année 1651, après la publicité liée à la controverse contre Saumaise.

19En effet, l’érudit protestant Claude de Saumaise avait exprimé le sentiment révulsé du parti monarchique dans un Defensio regia pro Carolo I qui parvint en Angleterre en mai 1649 ; le 29 novembre, le Conseil d’État prit des mesures pour en empêcher l’importation :

To write the Commissioners of Customs that a very strict search may be made, of such ships as come from the Netherlands, for some scandalous books which are there printed against the Government, entitled “DefensioRegia,” which are designed to be sent hither, and to desire them to send up such as they may find, and not allow any to get dispersed (State Papers, 25/63/2 f.163).

20À Paris, l’ouvrage bénéficia d’un privilège daté du 4 mars 1650 et connut une large diffusion dans le royaume sous le titre d’Apologie royale pour Charles Ier65. Dans un style grandiloquent, il jetait l’opprobre sur tout un peuple tout au long de ses 400 pages :

[…] le parricide dont nous apprenons avec horreur que l’Angleterre s’est soüillée, est d’autant moins digne d’excuse, _ plus digne d’exécration, qu’il se trouve sans exemple dans toute la suite des âges : _ ce doit estre pour cela mesme nostre soin, d’empescher que ce mal ne porte sa contagion plus loin ; _ qu’il ne puisse jamais servir de tentation fatale à la ruine de nos neveux, lors qu’il sera connu de leur siecle. L’estat du monde seroit bien desesperé, si les auteurs de cét infame dessein n’estoient reconnus par tout, comme les justes objets de la cholere _ de la haine de tous les hommes, comme les tres signes sujets de la vengeance publique, _ qui méritent que non seulement tous les Roys _ les souverains de l’Europe, mais aussi tous les Magistrats, _ toutes les Republiques bien reiglées _ bien saines, ensevelissent leurs mémoires avec leurs personnes dans le sang _ dans les feux66.

21D’après Gordon Campbell, l’ouvrage mettait en péril le rétablissement des relations commerciales avec le continent67 ; c’est pourquoi, le 8 janvier 1650, le Conseil d’État demanda à Milton de répliquer à l’argumentation savante de Saumaise. Malgré une cécité croissante, Milton y vit l’occasion décisive d’établir sa célébrité en opposant une « défense du peuple » à une « défense du roi68 ». Sa mauvaise santé différa la publication d’un texte de 228 pages jusqu’au 24 février 165169 tant sa vue s’était détériorée. Plus virulente que la précédente, l’argumentation devait relever la réputation de la République et permettre à l’Europe savante de regarder l’Angleterre différemment70. L’édition en format in 4° fut envoyée dans un certain nombre de villes européennes et suscita un intérêt immédiat : le numéro de février du Hollandse Mercurius imprimé à Haarlem indiqua que des traductions anglaises, hollandaises et françaises allaient être faites71 ; début mai, cinq éditions différentes étaient déjà en circulation dans les Provinces-Unies72 et on guettait impatiemment leur arrivée ailleurs en Europe (en 1653, à Leipzig, Caspar Ziegler se plaignit de ne pouvoir en emprunter une, même pour une courte durée73). Mais en France, où l’on vendait les deux ouvrages ensembles en latin (Saumaise versus Milton), aucune traduction ne vit le jour ; l’ouvrage (qui clamait son admiration pour la France frondeuse) fut brûlé à Paris et à Toulouse les 21 juin et 11 juillet 165174. L’accueil parmi les mémorialistes fut assez hostile, mais pouvait-on écrire le contraire quand Milton affirmait que l’exemple de l’exécution de Charles Ier ferait prendre conscience à la plupart des nations qu’elles vivaient en esclavage et les pousserait à se révolter !

22En Angleterre, le Conseil d’État exultait à l’annonce des témoignages d’une réception enthousiaste, dont les exemples furent publiés dans le Mercurius Politicus ; de Leyde, on écrivit que la doctrine de Milton commençait à être étudiée et discutée75. Cette illusion d’un expansionnisme républicain sur le continent n’était pas isolée ; elle ressortait des textes d’Andrew Marvell (Horatian Ode, 1650) ou de Marchamont Nedham, qui résonnèrent des mêmes échos contre le pouvoir chancelant des rois, imaginant une armée anglaise de libération marchant à travers l’Europe76. En attendant, c’est bien par la plume plus que par le glaive que Milton ou Nedham entendaient renverser l’Europe des rois ; la presse périodique, notamment le Mercurius Politicus, servit de caisse de résonnance au Defensio, dont la teneur fut dévoilée avant même sa publication77, avant de rapporter la déconfiture de Saumaise78. Bref, Milton fut aussitôt célébré en Angleterre comme l’un des personnages les plus importants du régime et fut fêté par les personnalités étrangères du monde diplomatique79.

Charles Ier et Louis XVI : justification du régicide du roi de France

23Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Français connaissaient Milton comme poète, polémiste et savant républicain80. Mais ils durent attendre 1789 pour découvrir la version française de sa Defensio, ce qui rend assez difficile l’évaluation de l’influence de Milton dans la diffusion des idées républicaines anglaises en France avant la Révolution.

24D’autres vecteurs de l’image de Charles Ier doivent être pris également en compte. À commencer par la propagande royaliste en faveur de l’image du roi martyr, son deuxième visage, qui mobilisa par le texte et par l’image un jeu complexe de références symboliques parfois contradictoires et inégalement reçues dans les milieux protestants comme l’a rappelé Andrew Lacey81. Ces problèmes de conscience ne se posèrent pas dans les collèges jésuites où des pièces de théâtres continuèrent à représenter le martyre de Charles Ier jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

25À côté de cet attachement affectif marqué par le théâtre, une curiosité intellectuelle bien connue pour le XVIIe siècle82 peut être attestée par le nombre des œuvres savantes, créations littéraires, qui ont contribué à diffuser au sein des élites une meilleure connaissance de l’histoire anglaise : on en compte une bonne dizaine pour le seul XVIIIe siècle, partagées entre l’approche conservatrice de David Hume lue par Louis XVI et les idées républicaines de Catherine Macaulay célébrées par Brissot ou Mirabeau. Sans qu’on puisse en déterminer l’influence, le résultat probable est celui d’une plus grande lucidité politique : on la voit à l’œuvre dès la fin du XVIIe siècle dans les comptes rendus des histoires anglaises rédigés par Pierre Bayle dans les Nouvelles de la République des Lettres ; elle est exprimée très clairement par Sébastien Mercier qui écrit en 1772 : « On ne fait plus de processions pour la mémoire de Charles Ier : l’on voit mieux en politique. » Ce discernement vient en grande partie d’une analyse politique qui s’est peu à peu déplacée en direction de la faillibilité personnelle du souverain, de ses erreurs politiques, de son indignité morale parfois (tromperies, mensonges), qui le rendait inapte à l’exercice d’un pouvoir absolu. L’histoire de son règne par Clarendon, mais plus encore celle écrite par Catherine Macaulay, ont marqué un tournant historiographique en direction d’une interprétation politiquement désenchantée. Dans sa pièce de théâtre jouée en 1789, Sébastien Mercier rappelle le libertinage de Charles II et les perfidies de Charles Ier qui lui ont valu et mérité l’échafaud83. En somme, l’idée de la tyrannie de Charles Ier et de son incompétence politique s’étaient solidement installées dans l’historiographie.

26Il faut également avoir à l’esprit cette anglomanie dont furent saisies les élites depuis la fin du XVIIe siècle : Hobbes, Locke et la Glorieuse Révolution, l’engouement de Voltaire, Montesquieu, Raynal, Delolme pour la constitution anglaise, appelleraient un développement qui sortirait de notre cadre, mais contribuerait à expliquer que le « modèle anglais » fût au cœur des débats de l’assemblée nationale dès juin 1789. Il semblerait effectivement, comme l’écrit Rachel Hammersley, que les théoriciens républicains du XVIIe siècle anglais comme James Harrington, Marchamont Nedham et John Milton aient « joué un rôle non négligeable dans la formation du langage et des idées d’un certain nombre de révolutionnaires français84 ». Tout comme les fédéralistes américains, Sieyès avait lui aussi puisé quelques idées constitutionnelles (système de la représentation, bicaméralisme, etc.) dans The Commonwealth of Oceana de Harrington (1656) ; Mirabeau s’était intéressé aux œuvres de Milton en faisant traduire l’Areopagitica en 1788 (Sur la liberté de la presse), et surtout, le Pro Populo Anglicano Defensio, dont il donna plusieurs éditions entre 1789 et 179185. Certes, dans le monde de la librairie, le seul nom de Milton, connu surtout comme poète, constituait un filon éditorial, donnant même lieu à de fausses souscriptions. Le langage de Milton, celui du Paradis perdu, parla aux fédéralistes américains86 avant de séduire son principal introducteur sur le continent, Mirabeau, qui fit redécouvrir la vigueur de ses principes républicains.

27Le Defensio subit une métamorphose éditoriale devenant une Théorie de la royauté d’après la doctrine de Milton87 ; dans la préface, les paroles de Milton à Saumaise prenaient une résonance nouvelle à chaque publication (1789, 1790, 1791) :

Maintenant, si nous considérons ce qui vient de se passer dans cette isle ; moi, Anglais, et témoin oculaire de cet événement mémorable, je vous dirai, à vous étranger, _ qui le prouvez si bien par la manière dont vous parlez de nos affaires politiques, je vous dirai que nous n’avons pas fait périr un roi ; mais que nous avons fait justice d’un ennemi ; d’un ennemi qui, pendant dix années consécutives, ne travailla qu’à mériter son supplice ; je vous dirai que nous n’avons point versé le sang du père, mais du destructeur de sa patrie. Niez, si vous l’osez, qu’une nation ait le droit de déposer et de punir son tyran88 ?

28En 1789, le texte nourrit l’idée de la souveraineté du peuple ; en 1792, il justifie celle de la mort de Louis XVI. En effet, c’est en novembre 1792 qu’il prit sa plus forte actualité, au moment où la toute jeune république devait statuer sur le sort de son roi, prisonnier depuis l’insurrection du 10 août. La décision était entre les mains d’une Convention élue au suffrage universel. Brissot fit frémir l’assemblée en rappelant que le sang de Charles Ier avait fait revivre la royauté anglaise. Tous les acteurs de la Révolution avaient en tête ce modèle négatif dans lequel ils cherchaient pourtant leur inspiration. À ce titre, est particulièrement révélateur ce qui se passa le 14 novembre à Valence dans la Drôme. La réédition89 de la Défense du peuple anglais de Milton contenait un Arrêté du conseil du département de la Drôme indiquant les conditions de cette publication. Lors de la séance publique du 14 novembre 1792, « des pétitionnaires se sont présentés au conseil, et ont demandé que l’administration fit réimprimer l’écrit intitulé : Doctrine de Milton sur la royauté : ils ont déposé sur le bureau un exemplaire de cet ouvrage et leur pétition motivée ».

29Plusieurs passages furent lus et discutés au cours de la séance, à l’issue de laquelle le conseil estima que :

l’ouvrage de Milton établit et développe avec autant de clarté que de solidité les droits imprescriptibles de la souveraineté de tous les peuples. Que le génie qui l’a produit embrase tous les cœurs du feu sacré de la liberté, qu’il présente des idées justes et saines de la royauté, qu’il combat victorieusement les prétentions ridicules et barbares de ces hommes criminels qui tenant leurs pouvoirs de l’ignorance ou de la foiblesse des peuples, veulent s’élever au-dessus de la loi et refusent de courber leurs têtes coupables sous son glaive ; qu’il démontre aux partisans de l’inviolabilité des rois que dans tous les temps et chez toutes les nations leurs crimes ont été expiés par l’échafaud ; qu’il est du devoir des Administrateurs de former et de mûrir l’opinion publique, sur la grande question qui s’agite à la Convention nationale pour le jugement de Louis Capet, que l’Administration est sûre de remplir cet objet essentiel en répandant, sur-tout dans les campagnes, la connoissance d’un livre devenu très rare, et par la lecture duquel tout Français Républicain pourra déméler avec sagacité les rapports et l’analogie qui existent entre la conduite de Charles Stuard et celle de Louis Capet90.

30Écrit en latin à l’intention de l’Europe lettrée, le texte de Milton qui ne se faisait pas d’illusion sur l’imbécillité du public, devint un bréviaire républicain dont on pensait qu’il formerait l’opinion des ruraux … Les administrateurs ordonnèrent la réimpression des dix chapitres et 96 pages de l’ouvrage en mille exemplaires, qu’ils fussent envoyés à toutes les communes du département, aux 82 départements, au Conseil exécutif provisoire, et à la Convention Nationale, elle-même invitée à en ordonner la réimpression dans toute l’étendue de la République. Pour mieux convaincre de son utilité, on ajouta au titre la mention suivante : Ouvrage propre à éclairer sur la circonstance actuelle où se trouve la France. Un avis préliminaire rappela la censure dont il avait fait l’objet de la part d’une cour qui « redoutoit un ouvrage qui tue les Rois, en les rabaissant à leur véritable niveau, celui de mandataire des Peuples ».

31Il suffit de lire les discours des députés des départements qui se succédèrent à la tribune de la Convention nationale à partir du 13 novembre pour se faire une idée de la force inspiratrice de l’exemple anglais. La plupart firent référence à la tyrannie de Charles Ier et la comparèrent à celle de Louis XVI :

Je ne vous entretiendrai pas de l’inviolabilité : tout ce que je pourrois dire contre cette divinité de la tyrannie ne seroit qu’une répétition des principes de la doctrine de Milton, dans sa défense du peuple anglais contre Saumaise ; et ils ont été suffisamment développés à la tribune. » (François-Siméon Bezard, député de l’Aisne91)

[…] Le 10 août, Louis XVI n’étoit plus roi des Français ; il n’étoit plus permis de voir en lui que Catilina, mesurant ses forces contre le peuple romain ; que Charles Stuard, levant l’étendart de la révolte dans Nottingham. » (Marc-Antoine Baudot, député de Saône et Loire, avec en exergue de sa déclaration : « To the Kings death, for the safetyworls’s of peoples »92)

Ce qui a paru faire une grande impression sur l’esprit de bien des citoyens, c’est l’exemple de l’Angleterre, qui a jugé Charles Ier, et l’a condamné à perdre la tête. Et bien ! c’est sur cet exemple que je viens appuyer mon opinion ; c’est cet exemple qui doit nous rendre plus sages. D’abord, ce n’est nullement sur les pas des Anglais que nous devons marcher dans la carrière politique : leur révolution ne peut pas soutenir le parallèle avec la nôtre, et quoique les derniers en liberté, nous avons droit de prétendre à être leur modèle. Mais si l’exemple nous tentoit, que ses résultats nous effraient ; c’est peut-être parce que les Anglais ont jugé un roi, que la royauté s’est comme naturalisée dans leurs pays. (Joseph Guiter93)

32Certes, les références au précédent anglais ne furent pas toujours d’une grande exactitude historique et il arriva que Cromwell fût présenté comme déjà Lord Protecteur, mais peu importe. Il fallait tirer la leçon de l’échec juridique et politique d’un procès à la légalité contestée, condamné par l’opinion publique, et surtout, qui n’a pas détruit la royauté. Le plus important étant que dans l’esprit de la plupart des conventionnels, la mort de Charles Ier rendait, pour paraphraser Roger Chartier94, pensable et possible celle de Louis XVI.

33Au même moment, à l’intention du public, on réimprima les récits du procès et de l’exécution de Charles Ier ; l’imprimeur Chaudrillié réalisa l’Histoire entière et véritable du Procès de Charles Stuart qui était la réédition de l’exemplaire londonien de 1649 évoqué plus haut. Situé rue de Rohan, à côté du Louvre, il faisait partie de ces typographes exclus de la maîtrise avant 1789, établis à la faveur de la Révolution vers la fin de l’année. Il incarnait une forme d’engagement idéologique et populaire dans la révolution (membre dès novembre 1790 du Club Typographique et Philanthropique). Dans la préface, l’éditeur, resté anonyme, soutint la comparaison entre deux rois également criminels, qui ont accompli les mêmes erreurs politiques, les mêmes trahisons. Le texte mérite d’être reproduit dans son intégralité :

La nouvelle édition des détails du Procès de Charles premier n’a point l’objet d’appeler les vengeances de la loi sur la tête du criminel Louis XVI ; mais cette pièce devenue très-rare se trouve aujourd’hui d’un extrême intérêt, par les rapprochemens qu’elle fournit entre ces deux rois et entre les deux peuples. Quand Charles premier perdit la tête sur l’échafaud, il fut déclaré sujet aux peines des crimes de haute trahison, comme coupables du sang versé dans les dernières guerres. Louis XVI doit compte aussi du sang versé les 5 et 6 octobre 1789, le 14 juillet 1789, jour glorieux à la France par la conquête de la Bastille ; du sang versé le 17 juillet 1791, par le scélérat la Fayette au champ de Mars, du sang versé précédemment à Nanci par le traître Bouillé, du sang versé dans tous les lieux de la France, où les infâmes conseilliers [sic], ont eu l’art funeste à l’humanité d’égarer les citoyens, et de les armer les uns contre les autres ; mais surtout du sang versé le 10 août 1792, et de celui que les Porsenna modernes obligent de verser tous les jours. Charles premier intéressa les nations voisines, il introduisit les armées étrangères dans sa patrie comme Louis XVI ; il crut sa conscience engagée à soutenir l’épiscopat, qu’il disait être d’institution divine, comme Louis XVI a soutenu les ecclésiastiques réfractaires en France : il s’évada dans l’île de Wigt, comme Louis XVI à Varennes. Charles premier fuyant d’Hamptoncourt laissa un billet qui exprimait ses protestations, comme Louis XVI a dit avoir ses protestations préparées au moment de son arrivée à Monmédi. Les refus obstinés de Charles premier aux propositions du peuple anglais peuvent se comparer à l’exercice extravagant du veto, par le roy Louis XVI. Le prétexte de la fuite de Charles premier a été la crainte d’être assassiné ; Louis a cherché le même prétexte en plusieurs occasions. Des papiers de la correspondance de Charles premier prouvaient ses intelligences avec les ennemis extérieurs, et cette preuve est entière contre Louis XVI. La chambre des Pairs en Angleterre ne voulut point déclarer que Charles premier était coupable, et les prétendus grands de la France ont manifesté par des émigrations le vœu d’absoudre Louis XVI. L’ambition et les projets de Cromwel ont jetté de l’odieux sur le Procès de Charles premier aux yeux des nations et de la postérité. Nous n’avons pas encore de Cromwel ; c’est à la Convention nationale à veiller, crainte qu’il n’y en ait un à s’élever. L’abolition de la royauté, la déclaration de la France en république nous rassurent.

34Ce texte inaugura une tradition comparative tenace mais de faible intérêt historique. En revanche, pour bien des révolutionnaires de 1792, la référence à la tyrannie de Charles Ier était devenue un élément indispensable de l’argumentation révolutionnaire ; mais l’analogie avait fini par emprunter la voie d’une comparaison critique qui permettait d’identifier plus clairement la singularité respective des enjeux : les députés comparèrent 1649 et 1789 pour mieux s’en distinguer.

Exécution de Charles Ier

British Museum, Department : Prints _ Drawings, Registration number : 1870,0514.2953

35Nous terminerons l’analyse de cette translation par l’hypothèse de la perte du sens initial, tant historique (perceptible chez les orateurs) que symbolique (perceptible à travers les images). Cette résurgence sélective et instrumentalisée ressort de la gravure qui introduisait l’Histoire entière et véritable de Chaudrillié (illustration 2). La gravure 1 constitua en 1649 la plus célèbre représentation de l’exécution de Charles Ier devant le Palais des Banquets ; d’origine allemande (conservée à la bibliothèque de Dresde), elle fut reprise par de nombreux graveurs un peu partout en Europe (y compris dans un tableau de John Weesop) et sa forte dimension symbolique fit l’objet d’analyses approfondies montrant le développement de la légende d’un roi martyr et quasi christique95.

Exécution de Charles Ier

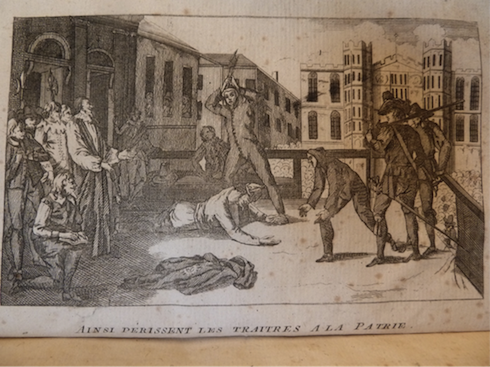

Ainsi périssent les traîtres à la Patrie,

Histoire entiere et véritable du procez de Charles Stuard, roi d’Angleterre. Contenant, en forme de Journal, tout ce qui s’est faict et passé sur ce sujet dans le parlement, et en la haute cour de justice; et la façon en laquelle il a été mis à mort. Au mois de Janvier, 1648, et 49. Seconde édition. Le tout fidellement recueilly des pièces autentiques et traduit de l’anglois, A Paris, réimprimé par Chaudrillié, rue de Rohan N°16, sur l’édition de J. G. imprimée à Londres en 1650. Fin 1792.

36La gravure anonyme, intitulée Ainsi périssent les traîtres à la patrie, parut 143 ans plus tard, en introduction à la réimpression en 1792 de l’Histoire entière et véritable évoquée plus haut. On n’y retrouve aucun des éléments symboliques des gravures de 1649, qui pouvaient suggérer un désaccord au sein de la foule (femme évanouie, chien qui détourne le regard, etc.). La majesté royale symbolisée par l’arrière-plan architectural de Whitehall a laissé la place à une perspective qui est celle de la rue où grouille un peuple sans visage. Surtout, alors que la plupart des gravures montraient la séparation de la tête et du corps, celle de 1792 choisit l’instant où le bourreau s’apprête à abattre sa hache : le manteau de la royauté est déjà à terre et elle attend sa condamnation finale. L’allusion à l’attente de l’exécution de Louis XVI est évidente. Ce n’est pas du téléologisme : en Angleterre, l’expérience du siècle précédent inspira aux caricaturistes comme Thomas Rowlandson ou James Gillray l’anticipation d’une exécution que l’on sentait inéluctable96.

Louis Capet aux Enfers

Réception de Louis Capet aux enfers : par grand nombres de brigands ci-devant couronnées, Villeneuve.

Gallica.bnf.fr/ Bilbiothèque nationale de France

37En France, après la mort du roi, reprenant un procédé pamphlétaire bien connu, les deux souverains se rejoignirent aux enfers en présence d’autres tyrans. L’estampe réalisée en 1793 par Villeneuve intitulée Réception de Louis Capet aux enfers : par grand nombres de brigands ci-devant couronnées montre Louis, la tête sous le bras, accueilli aux enfers par Charles IX, le roi de la saint Barthélemy, qui le présente à Charles Ier, au centre de la composition. Le roi d’Angleterre y est entouré d’autres souverains d’Europe, tous égaux sur l’échelle du despotisme, chacun étant affecté de l’indication de sa décision politique la plus infâmante (comme la Révocation de l’Édit de Nantes pour Louis XIV).

38Ainsi, la Révolution a-t-elle fait de Charles Ier un enjeu mémoriel calqué sur le plus fort clivage idéologique du temps : celui des partisans ou des opposants à la mort de Louis XVI. À la légende noire construite sur le thème de la légitimité de la mort du tyran, s’opposa toute une littérature dans la continuité de l’hagiographie monarchiste du siècle précédent. Bien d’autres textes et gravures tentèrent d’alerter les Français sur les malheurs causés par l’acte régicide.

39Le sujet disparut presque du paysage éditorial après la mort de Louis XVI ; l’usage de Charles Ier y a contribué en permettant de réfléchir de manière critique aux concordances. Il refit surface au XIXe siècle dans une tout autre perspective, celle d’un échec final qui permit d’interpréter les deux révolutions de manière parallèle, l’une débouchant sur la dictature de Cromwell, l’autre sur celle de Napoléon, ainsi que Victor Hugo le fixa pour la postérité (Cromwell, 1827).

Notes

1 Hedva Ben-Israel, English historians on the French Revolution, Cambridge, Cambridge University press, 1968, p. 3.

2 Michael Davies, « Le radicalisme anglais et la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 342, 2005, p. 73-99.

3 Stéphane Haffemayer, « La mort de Charles Ier Stuart dans la culture politique française au xixe siècle », Dix-septième siècle, vol. 257, 4, 2012, p. 605.

4 Olivier Lutaud, « Emprunts de la Révolution française à la première révolution anglaise. De Stuart à Capet, de Cromwell à Bonaparte », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 37, 1990, p. 589-607.

5 Rachel Hammersley, « Les républicains anglais dans la France révolutionnaire », E-rea. Revue électronique d’études sur le monde anglophone, 1.2, 2003, edited _ translated by Pierre Lurbe, accessed at http://erea.revues.org/270

6 François-René de Chateaubriand, Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leurs rapports avec la Révolution française, Londres, J. Deboffe, 1717, 693 p.

7 Guy Lemarchand, « Mouvements paysans : Angleterre des années 1640, France de l’an II », Annales historiques de la Révolution française, vol. 300, 1, 1995, p. 141-160 ; Olivier Lutaud, « Emprunts de la Révolution française à la première révolution anglaise. De Stuart à Capet, de Cromwell à Bonaparte », art. cit. ; Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, Parallèle de la Révolution d’Angleterre, en 1642, et celle de France, suivi de poésies satyriques relatives à la Révolution française, d’épigrammes, de contes, etc., par M. P.-J.-B. Nougaret ..., Metz, impr. de P. Antoine, 1801.

8 Christopher Hill, Writing and Revolution in 17th Century England, Brighton, the Harvester Press, 1985.

9 Jason Peacey, Politicians and Pamphleteers: Propaganda During the English Civil Wars and Interregnum, Hants, Ashgate Publishing, 2004, 417 p., p. 303.

10 Catalogue of the pamphlets, books, newspapers and manuscripts relating to the civil war, the Commonwealth and Restoration, collected by George Thomason, 1640-1661..., London, the British Museum, 1908.

11 Joad Raymond, The Invention of the Newspaper: English Newsbooks 1641-1649, New edition, Oxford, Clarendonpress, 2005, 379 p.

12 Jason Peacey, Politicians and pamphleteers, op. cit., p. 307-308.

13 Ibid., p. 308.

14 R. W. K. Hinton, « Was Charles I a Tyrant? », The Review of Politics, vol. 18, 1, 1956, p. 69-87 (p. 77).

15 Anon., A briefe discourse upon tyrants and tyranny, [London, s.n., 1642], 1642, p. 7.

16 Keith Lindley, « London and Popular Freedom in the 1640s », Freedom and the English Revolution : Essays in History andLliterature, Richardson R. C., Ridden, G. M., Manchester, Manchester University Press, 1986, p. 111-151 (p. 133).

17 Henry Parker, A political catechism, or, Certain questions concerning the government of this land, answered in His Majesties own words, taken out of his answer to the 19 propositions, Pag. 17, 18, 19, 20. of the first edition; with some brief observations thereupon. Published for the more compleat setling of consciences, particularly of those that have made the late protestation, to maintain the power and priviledges of Parliament, when they shall here in see the Kings own interpretation what that power and priviledges are. It is this twentieth day of May, Anno Dom. 1643. ordered by the Committee of the House of Commons in Parliament concerning printing, that this book entituled, A Political catechism, be printed. John Whit., London, Printed for Samuel Gellibrand, at the Brazen-Serpent in Pauls Church-yard, 1643, p. 4.

18 Ibid., p. 11.

19 Charles I King of England, The Kings cabinet opened: or, Certain packets of secret letters _ papers, written with the Kings own hand, and taken in his cabinet at Nasby-Field, June 14. 1645. By victorious Sr. Thomas Fairfax; where in many mysteries of state, tending to the justification of that cause, for which Sir Thomas Fairfax joyned battell that memorable day are clearly laid open; together, with some annotations there upon. Published by speciall order of the Parliament, London, Printed for Robert Bostock, dwelling in Pauls Church-yard, at the signe of the Kings-head, 1645, p. 43.

20 Charles Butler, The feminine monarchie or a treatise concerning bees, and the due ordering of them where in the truth, found out by experience and diligent observation, discovereth the idle and fondd conceipts, which many haue written anent this subiect. By Char: Butler Magd., At Oxford, Printed by Ioseph Barnes, 1609.

21 Bernard Cottret, Cromwell, Paris, Fayard, 1992, 542 p., p. 261.

22 Robert Zaller, « The Figure of the Tyrant in English Revolutionary Thought », Journal of the History of Ideas, vol. 54, 4, 1993, p. 585-610.

23 Jean Bodin, The six bookes of a common-weale. VVritten by I. Bodin a famous lawyer, and a man of great experience in matters of state. Out of the French and Latine copies, done into English, by Richard Knolles, London: [Printed by Adam Islip] impensis G. Bishop, 1606.

24 R. W. K. Hinton, « Was Charles I a Tyrant? », art. cit., p. 71.

25 Joseph Boden, An alarme beat up in Sion, to vvar against Babylon. Or: The summe of a sermon upon Revelation 18. and the 6. Preached at Knowle, before the Honourable the Committee of the county of Kent, on the 13. Of Iune, anno 1644. and by the said Honourable Committee required to be published. By Ioseph Boden, minister of Godsword, and pastor of the church at Ashford in Kent, London, Printed by I.L. for Christopher Meredith, at the sign of the Crane in Pauls Church-yard, 1644, p. 29.

26 Bernard Cottret, Cromwell, op. cit., p. 268.

27 Robert Zaller, « The Figure of the Tyrant in English Revolutionary Thought », art. cit., p. 590.

28 Jason Peacey, Politicians and pamphleteers, op. cit., p. 322.

29 Engelands Petitie... (Pétition de l’Angleterre au Roi,...), s.l., 1643.

30 Consultable sur Early English Books Online.

31 Mercurius Pragmaticus, 7-14 mai 1650.

32 A Remonstrance of the State of the Kingdom, printed for Joseph Hunscutt, 1641, p. 11-12.

33 Bernard Cottret, Cromwell, op. cit., p. 278.

34 Christian Jouhaud, « Imprimer l’événement. La Rochelle à Paris », Roger Chartier (éd.), Les usages de l’imprimé, Paris, Fayard, 1987, p. 380-438.

35 L’anti-Anglais, ou réponses aux prétextes dont les Anglais veulent couvrir l’injustice de leurs armes ; avec une remontrance à MM. de la religion prét. réf. de L., par M. L. Trincant, procureur du roi aux siéges royaux de Loudun, Poictiers, par J. Thoreau, 1628.

36 La Déclaration du Parlement d’Angleterre, contenant les motifs et raisons de leurs dernières procédures et pour lesquelles ils ont estably le gouvernement présent en forme de respublique ou d’estat libre, traduite de l’anglois, Londres, 1649.

37 Stéphane Haffemayer, L’information dans la France du xviie siècle : la gazette de Renaudot de 1647 à 1663, Paris, H. Champion, 2002, 848 p., p. 458.

38 Amos Tubb, « Printing the Regicide of Charles I », History, vol. 89, 296, p. 500-524 (p. 500-502).

39 Ibid., p. 502.

40 Sean Kelsey, « The Death of Charles I », The Historical Journal, vol. 45, 04, 2002, p. 727-754 (p. 748-752).

41 Clive Holmes, « The Trial and execution of Charles I », The Historical Journal, vol. 53, 2, 2010, p. 289-316.

42 Gods wisdom justified, and mans folly condemned, touching all maner of outward providential administrations, in a sermon / preached before the Honorable House of Commons, Ian. 31. 1648. By John Cardell, London, Printed by John Field for Henry Cripps, and are to be sold in Popes-head-Alley, 1649 (consultable sur EEBOO).

43 Amos Tubb, « Printing the Regicide of Charles I », art. cit., p. 506.

44 Ibid., p. 505.

45 Narration Historialle De la naissance, vie, _ mort de Charle Stvarts Roy d'Angleterre, France, Escosse _ d’Yrlande. British Museum, Department : Prints _ Drawings, Registration number : 1870,0514.2953.

46 On ne sait pas grand-chose de cet imprimeur, sinon qu’il fut aussi imprimeur de l’hagiographique Eikon Basilike.

47 Histoire entière et véritable du procez de Charles Stuart, Roy d’Angleterre..., A Londres, 1650.

48 Henry R. Plomer, A Dictionary of the Booksellers and Printers who were at work in England, Scotland and Ireland from 1641 to 1667, by Henry R. Plomer, London, printed by Blades, East and Blades, 1907, p. 87.

49 Amos Tubb, « Printing the Regicide of Charles I », art. cit., p. 503.

50 Luc Borot, « Vive le roi et mort au tyran! : le procès et l’exécution de Charles Ier dans la presse d’information de novembre 1648 à février 1649 », François Laroque, Franck Lessay (éd.), Figures de la royauté en Angleterre de Shakespeare à la Glorieuse Révolution, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, p. 154.

51 Jason Peacey, Politicians and pamphleteers, op cit., p. 154.

52 Joad Raymond, The Invention of the Newspaper: English Newsbooks 1641-1649, New edition, Oxford, Clarendon press, 2005, 379 p., p. 69.

53 Luc Borot, « Vive le roi et mort au tyran ! : le procès et l’exécution de Charles Ier dans la presse d’information de novembre 1648 à février 1649 », art. cit., p. 154.

54 A perfect narrative of the whole proceedings of the High Court of Iustice in the tryal of the King in Westminster Hall, on Saturday the 20. And Monday the 22. of this instant January. With the several speeches of the King, Lord President and Solicitor General. / Published by authority to prevent false and impertinent relations. To these proceedings of the tryal of the King, I say, Imprimatur, Gilbert Mabbot, London, Printed for John Playford, and are to be sold at his shop in the Inner Temple, Jan. 23. 1648. [i.e. 1649], p. 14-15.

55 The art of stenographie teaching by plaine and certaine rules, to the capacitie of the meanest, and for the vse of all professions, the way of compendious writing. Where vnto is annexed a very easie direction for stegan'ographie, or secret writing. At London : Printed [by W. White] for Cuthbert Burbie, 1602.

56 Anon., A continuation of the narrative being the last and final dayes proceedings of the High Court of Iustice sitting in Westminster Hall on Saturday, Jan. 27. concerning the tryal of the King; with the severall speeches of the King, Lord President, _ Solicitor General. Together with a copy of the sentence of death upon Charles Stuart king of England. Published by authority to prevent false and impertinent relations. To these proceedings of the tryall of the King, I say, Imprimatur, Gilbert Mabbot., London : Printed for John Playford, and are to be sold at his shop in the Inner Temple, Jan. 29. 1648. [i.e. 1649], 1649, p. 11.

57 Richard Bonney, « The European Reaction to the Trial and Execution of Charles I », p. 4, accessed at http://www.richardbonney.co.uk

58 Philip A. Knachel, England and the Fronde, the Impact of the English Civil War and Revolution on France. Ithaca, New York, Cornell University Press, 1967, 312 p.

59 Francis F. Madan, A New Bibliography of the Eikonbasilike of King Charles the First, London, B. Quaritch, 1950, 199 p.

60 William Riley Parker, Milton, a biography..., Oxford, Clarendon press, 1968, 1490 p., p. 361.

61 The tenure of kings and magistrates proving, that it is lawfull, and hath been held so through all ages, for any, who have the power, to call to account a tyrant, or wickedking, and after due conviction, to depose, and put him, to death, if the ordinary magistrate have neglected, or deny'd to doeit : and that they, who if late so much blame deposing, are the men that did it themselves / the author, J.M. , London : Printed by Matthew Simmons..., 1649.

62 Milton, a biography..., op. cit., p. 352.

63 Martin Dzelzainis, « Milton’s classical republicanism », Quentin Skinner (dir), Milton and republicanism, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 3-24 (p. 19).

64 Blair Worden, « Milton and Marchamont Nedham », Quentin Skinner (dir), Milton and republicanism, op. cit., p. 56-180 (p. 160).

65 Claude Saumaise, Apologie royale pour Charles I, roy d’Angleterre, par... Claude de Saumaise,..., Paris, Vve M. Dupuis, 1650, 840 p.

66 Ibid., p. 4.

67 Oxford Dictionary of National Biography.

68 William Riley Parker, Milton, a biography..., op. cit., p. 370-378.

69 Joannis Miltonii Angli defensio pro populo Anglicano contra Claudii Anonymi, aliàs Salmasii, defensionem regiam.

70 William Riley Parker, Milton, a biography ..., op. cit., p. 371.

71 Ibid., p. 386.

72 Ibid., p. 387.

73 Ibid.

74 Ibid., p. 984.

75 Ibid., p. 388.

76 Blair Worden, « Milton and Marchamont Nedham », art. cit., p. 172.

77 Ibid., p. 160.

78 William Riley Parker, Milton, a biography ..., op. cit., p. 388.

79 Ibid., p. 389.

80 Edmé-Jacques-Benoît Rathery, Des Relations sociales et intellectuelles entre la France et l’Angleterre, depuis la conquête des Normands jusqu’à la Révolution française. [Signé : E.-J.-B. Rathery.], impr. de Dubuisson, 1855, 113 p., p. 79.

81 Andrew Lacey, The Cult of King Charles the martyr, Woodbridge, the Boydell Press, 2003, 310 p.

82 Georges Ascoli, La Grande-Bretagne devant l’opinion française au xviie siècle, [Reprod. en fac-sim, Genève, Slatkine reprints, 1971.

83 Louis-Sébastien Mercier, Charles II, roi d’Angleterre, en certain lieu, comédie très morale, en 5 actes très courts... et qui sera représentée, dit-on, pour la récréation des États Généraux, par un disciple de Pythagore [L.-S. Mercier.], Venise, [Paris] Bruxelles, Gambier, 1789, p. vj.

84 Rachel Hammersley, « Les républicains anglais dans la France révolutionnaire », art. cit., p. 1.

85 D’après Charles Alfred Rochedieu, Bibliography of French Translations of English Works 1700-1800, Chicago, 1948, p. 218-219.

86 Tony Davies, « Borrowed language : Milton, Jefferson, Mirabeau », Quentin Skinner (dir.), Milton and Republicanism, op. cit., p. 254-271 (p. 260).

87 Théorie de la royauté, d’après la doctrine de Milton, [S. l.] 1789, 1789, 96 p.

88 Ibid., p. 2.

89 Jean-Baptiste Salaville, Défense du peuple anglais sur le jugement et la condamnation de Charles Ier, roi d’Angleterre, par Milton. Ouvrage propre à éclairer sur la circonstance actuelle où se trouve la France. Réimprimé aux frais des administrateurs du département de la Drôme, Valence, P. Aurel, 1792.

90 Ibid.

91 Le procès de Louis XVI, ou collection complète des opinions, discours et mémoires des membres de la convention nationale sur les crimes de Louis XVI. Ouvrage enrichi des diverses pièces justificatives mises sous les yeux de la convention et dont elle a ordonné l’impression, telles que celles qui ont été trouvées chez l’intendant de la liste civile, dans l’armoire de fer, etc., et dont les inventaires ont été dressés, tant par les commissaires de la convention nationale que par ceux de la commune de Paris, Paris, Debarle, p. 130.

92 Ibid., p. 277.

93 Ibid., p. 223-224.

94 Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Éd. du Seuil, 1990, 244 p.

95 Anne-Laure De Meyer, « “Cette exécution mémorable” : les représentations visuelles de l’exécution de Charles Ier de Milton à la Glorieuse Révolution », http://www.etudes-episteme.org/2e, 2010, accessible à http://revue.etudes-episteme.org/?cette-execution-memorable-les

96 Pascal Dupuy et Caroline Bourgeois, « La représentation de la République française à travers les gravures satiriques et la presse quotidienne anglaise », Annales historiques de la Révolution française, vol. 289, 1, 1992, p. 367-381 (p 377).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Stéphane Haffemayer

Normandie Univ., Unicaen, CRHQ

Stéphane Haffemayer, Maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Caen, travaille sur le rôle des médias (presse, pamphlets, images) dans la formation de l’imaginaire politique et dans les contestations en France et en Angleterre au cours du XVIIe siècle. Parmi ses travaux les plus récents figurent « Entre révolte et révolution : enjeux de médiatisation autour des Rustauds (1525), Rochelois (1542) et Pitaux (1548) », Le Temps des médias, vol. n° 26, no. 1, 2016, p. 231-251, et « La mort des Princes dans les gazettes au XVIIe siècle », dans Les Funérailles princières en Europe, XVIe-XVIIIe siècle. Vol. 3. Le deuil, la mémoire, la politique, éd. Juliusz A. Chroscicki, Mark Hengerer, Gérard Sabatier, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, coll. «Histoire», p. 63-76. Il a également dirigé l’ouvrage collectif Révoltes et révolutions à l’écran (Europe moderne, XVIe-XVIIIe siècles), paru aux Presses Universitaires de Rennes en 2015.