Les loups enragés : des agresseurs malgré eux

L’identité de l’agresseur

La rage : une redoutable maladie

Les sources d’information

Au son du tocsin…

Notes et références

« Nous n’avons pas encore la certitude que le loup fut enragé, mais les apparences le font craindre, ces sortes d’animaux ne se jetant point sur le monde sans l’être ; d’ailleurs c’est un loup ordinaire et qui ne faisait que mordre sans rien emporter ».

Arch. dép. Indre-et-Loire, C 412, Richelieu, lettre du 3 février 1750.

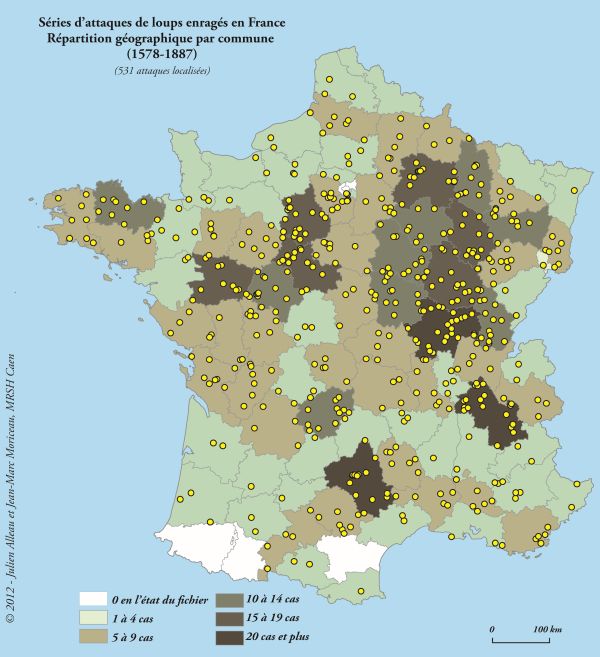

Dans les attaques que Canis lupus infligeait à l’homme, le loup enragé ne dévorait pas à proprement parler : il déchirait, déchiquetait, décharnait… jusqu’à l’horreur. Déréglé dans son comportement en raison du virus qui l’infectait, l’animal perdait les qualités de prudence dont il faisait preuve ordinairement avec son principal ennemi. Ses agissements n’avaient rien de comparable au loup anthropophage. En dehors du calendrier saisonnier des agressions, qui marquait dans son cas une préférence d’hiver bien d’autres facteurs signalent une opposition radicale avec le loup mangeur d’hommes. La répartition des attaques laisse éclater une opposition géographique. À la concentration des ravages de loups anthropophages sur quelques zones rouges, la dispersion relativement homogène des agressions dues à des loups enragés fournit une image contrastée .

L’identité de l’agresseur

La rage était jadis bien identifiée dans les secteurs où se produisaient les attaques de loups. De 1797 à 1813, d’après les statistiques officielles enregistrées par le ministère de l’Intérieur, on comptait comme loups enragés entre 1,2 et 2 % de l’ensemble des animaux adultes abattus.1 En 1883, l’état des primes accordées sur le territoire français isole encore 1,1 % des spécimens adultes détruits « pour s’être jetés sur des êtres humains »2.

« Furieux », « gâtés », « mauvais », les loups qui subissaient une infection virale du système nerveux étaient présentés en des termes bien caractérisés. L’examen du corpus que nous avons pu rassembler – 355 séries d’attaques pour 1 123 victimes de morsures de loups enragés – l’indique clairement. Si l’on écarte les quelques mentions de rage pour lesquelles la documentation n’indique pas avec certitude l’agresseur (28 cas), il en reste 327 qui fournissent une base d’information sérieuse. La qualification même de loup « enragé » venait la plupart du temps sous la plume de nos informateurs (tableau 1).

Tableau 1.

La désignation des animaux enragés

Source : corpus de 327 agresseurs identifiés (1578-1887)

|

Même si nos sources rendent moins visibles les attaques de chiens enragés, elles ne les excluent pas. Pourtant, à ne considérer que les actes paroissiaux et les comptes rendus administratifs qui signalent les épisodes dramatiques, on ne saurait douter que c’est le loup qui représentait, jusqu’au milieu du XIXe siècle, le vecteur le plus dangereux de la rage pour l’homme, sur le plan qualitatif. Appelé à comparer les effets de la transmission de la rage du chien et du loup sur l’homme, Louis Pasteur concluait à une durée d’incubation beaucoup plus courte et à une mortalité plus grande du fait de Canis lupus3.

« Tandis que le chien se borne souvent à mordre les parties du corps qui sont le plus facilement à sa portée, le loup est plus furieux, plus féroce, il s’attaque surtout à la tête, au visage, au cou, aux parties découvertes, il s’acharne avec frénésie, il fait des morsures nombreuses, profondes et étendues ; il dilacère les tissus, atteint et brise parfois les os, occasionne des délabrements considérables, imprégnant de sa bave virulente les nombreuses blessures qu’il fait […] en sorte que, non seulement il transmet à ses victimes une plus grande quantité de virus que le chien, mais il l’inocule encore plus profondément et souvent dans des tissus qui se prêtent mieux à son absorption et à sa pullulation4. »

Pour avoir été bien plus rares que les chiens enragés au XIXe siècle, les loups infectés ont représenté certainement un danger autrement important, au moins localement, dans les siècles antérieurs. D’après les actes de décès, leurs attaques constituaient la voie la plus spectaculaire et la plus directe de contamination sur l’homme. Le relatif silence observé dans nos sources n’est sans doute pas un indicateur exact de l’importance réciproque des attaques entre les deux « sous-espèces » de canidés. Des vérifications auprès des archives hospitalières permettraient aux chercheurs de préciser davantage l’incidence inégale de la rage sur l’homme suivant la nature de l’agresseur. On sait qu’il y a là une enquête à mener. Toutefois, il est difficile d’imaginer que les rédacteurs des actes de décès de personnes enragées aient généralement occulté les chiens et mis en avant les loups. Enfin, il apparaît très raisonnable de penser que face une rage canine, l’homme était souvent moins désarmé pour réagir que devant une attaque de loup enragé : dès les premiers symptômes, la plupart des chiens suspectés de rage étaient sans doute abattus.

Canis lupus occupe de loin la première place avec plus de 96 % des mentions relevées. Chez lui, la puissance musculaire, l’extrême endurance physique et la force prodigieuse de la mâchoire – capable d’exercer une pression évaluée à plus de 150 kg au cm2 (contre 60 seulement pour la plupart des races de chien) – rendaient les attaques destructrices. Coureur infatigable, le loup n’hésitait pas à se redresser pour combattre au corps à corps avec l’homme et attaquer au visage : bien plus que le chien, c’était lui qui « mordait à sang ». Il occasionnait de profondes blessures et des mutilations irréparables. Il pouvait s’acharner sur sa victime jusqu’à l’extrême : le 7 février 1823, alors qu’il était parti faire des liens d’osier – des « harts » – dans un bois proche de Provins (Seine-et-Marne), Charles Migniot rencontre un loup furieux qui lui inflige des morsures « en plus de 80 endroits » (sic) avant d’être secouru par trois ouvriers qui assomment l’agresseur à coups de pelle5. Nul autre que le loup – sauf l’ours, mais nettement plus rare – n’était capable d’infliger à l’homme, dans nos régions tempérées, d’aussi graves lésions. En dehors des décès survenus le jour même, en raison de la violence de l’attaque, l’importance des morsures infligées au cou et à la tête condamnait bon nombre de victimes à une issue fatale. Les témoins des agressions, qui abondaient, car le loup enragé semait l’épouvante sur plusieurs paroisses jusqu’à ce qu’il soit abattu, ou qu’il succombe à la rage, ne s’y trompaient pas.

Lors des attaques de loups enragés, les qualités physiques de l’agresseur frappaient l’observateur, en particulier la taille de sujets que l’on jugeait « énormes » ou « monstrueux ». Le nombre de mentions d’agresseurs crédités de 6 pieds de long (1,95 m) du museau à la naissance de la queue revient trop souvent pour être tout à fait fiables : l’expression, dans la bouche de témoins ou de victimes placées en situation de stress, prenait un caractère emphatique. Il n’en demeure pas moins qu’elle désignait des loups plus grands que l’ordinaire. En juillet 1773, lorsque l’un de ces loups monstrueux, qui avaient mordu « dix ou douze personnes et soixante bœufs, chevaux et cochons » est assommé par les traqueurs du curé de Chapaize (Saône-et-Loire), un examen est effectué. Pour ce loup adulte de 4 ans, on mesure 5 pieds 7 pouces (1,81 m) soit bien plus que la taille des loups communs (1,30 m)6. Sans atteindre le gigantisme des 6 pieds, l’agresseur s’en rapprochait et il est assuré que, chez les sujets les plus imposants, la contamination rabique aggravait les capacités de nuisance. Le 16 juin 1785, lorsque le garde-chasse du duc de Penthièvre détruisit le loup enragé qui venait d’agresser neuf personnes et trente-cinq animaux, la hauteur de 6 pieds, difficile à prendre au pied de la lettre, paraît davantage suggérer la facilité avec laquelle l’agresseur se jetait au visage de ses victimes :

« C’était un loup mâle extraordinairement grand, il pouvait, étant dressé, mordre à 6 pieds de hauteur. Sa course était si vite qu’il semblait voler ; il faisait des bonds de 7 à 8 pieds de hauteur, des écarts de 12 à 15 pieds de distance. Il soufflait avec un bruit effrayant7.

Quelle que soit l’époque, l’animal attaquait seul : dans toutes les séries d’attaques rassemblées ici, nulle trace avérée d’agression propre à une meute, ni même à un couple de loups. Certes, dans des sources de seconde main comme les extraits de la presse, il peut arriver qu’on invoque des « loups enragés », mais le pluriel n’est sans doute qu’un effet journalistique. Dans un seul cas, il est fait référence avec une relative précision à deux animaux agresseurs qui, par ailleurs, ont attaqué séparément8. Cette exception mise à part, on ne découvre qu’un seul animal contaminé. Contrairement à ce que l’on a établi pour les affaires de prédation, dans lesquelles l’animal pouvait s’associer plusieurs congénères, le loup enragé intervient donc seul. C’est là l’indice que, chez Canis lupus, l’infection par le virus touchait rarement un groupe et se limitait le plus souvent à des individus isolés. Pour la France du XVIe au XIXe siècle, le constat confirme strictement les conclusions du rapport international qu’a initié en 2002 le ministère de l’environnement norvégien9.

La rage : une redoutable maladie

Maladie partagée par tous les mammifères, et communiquée à l’homme par les animaux sauvages et domestiques, la rage constitue la zoonose la plus connue, l’une des plus redoutées et des plus répandues dans le monde. Depuis des milliers d’années, elle sévit comme maladie infectieuse virulente, donc contagieuse, que l’homme contracte généralement par la morsure d’un animal infecté. Les historiens de la médecine ont bien souligné le danger qui résulte de cette transmissibilité. Sa symptomatologie et son évolution clinique ont attiré une littérature et des travaux considérables. Par souci de clarté, on se contentera ici d’un simple rappel10.

Classé à l’intérieur du groupe des rhabdovirus, l’agent pathogène présente une forme allongée en « balle de fusil ». Avec un diamètre d’environ 70 nanomètres (millionièmes de mm) pour une longueur variant de 130 à 300 nanomètres, le virus rabique ne put être visualisé qu’avec le microscope électronique dans les années 1960. Il comporte une enveloppe – une double couche phospholipidique – qui contient des lipides : une particularité importante car certains solvants ont longtemps joué le rôle d’antiseptiques de la rage. Fragile, il ne peut survivre que très peu de temps à l’extérieur de son hôte et il se détruit sous l’effet de la lumière et de la chaleur (15 mn à 50°C), d’où l’efficacité de la cautérisation précoce autrefois pratiquée sur les plaies de morsure. Il se transmet par la salive des animaux porteurs par voie anaérobie – morsure, griffure ou égratignure –, sous la peau et les muqueuses. En dépit du caractère hautement infectieux du virus, l’inoculation peut échouer chez l’homme si l’épaisseur des vêtements essuie les crocs au passage ou si la lésion reste trop superficielle pour que le virus arrive au contact d’une terminaison nerveuse. Enfin, la quantité de virus inoculée – la dose infectante – peut être insuffisante. Toutes les morsures d’un animal enragé ne transmettent donc pas forcément la maladie.

Entré par effraction dans l’organisme, le virus pénètre dans les cellules musculaires proches en se fixant sur la membrane des cellules nerveuses pour gagner, de neurone en neurone, les centres nerveux en cheminant le long des nerfs périphériques. La progression prend un temps variable pendant lequel le sujet contaminé ne sent absolument rien venir : la phase d’incubation est totalement silencieuse. La morsure conduit alors à une infection locale, qui s’étend lentement vers le système nerveux central. Selon la localisation du point de contamination, et son éloignement par rapport au cerveau, l’incubation varie de quelques jours à plusieurs semaines comme elle peut durer plusieurs mois : on en mesurera bientôt la répartition. Arrivé au cerveau, le virus déclenche une encéphalite dont l’issue est inéluctablement fatale chez l’homme. L’invasion progressive des centres nerveux fait apparaître les premiers troubles du comportement. Quand le virus redescend le long des nerfs issus du cerveau, diverses paralysies surgissent dont la plus significative reste celle du pharynx, qui empêche la déglutition. C’est le moment où l’infection des glandes salivaires par les filets nerveux rend la bave contagieuse.

Chez le loup, la maladie ne saurait différer beaucoup de celle du chien, sur lequel on dispose d’une importante documentation. Selon les zones du cerveau infectées en priorité, l’évolution varie : certaines formes, d’emblée paralytiques – on les qualifie de « rage tranquille » – rendent l’animal inoffensif ; d’autres en revanche – et elles sont hélas majoritaires – correspondent à une « rage furieuse » qui conduit l’animal à multiplier agressions et morsures inoculatrices. Durant la phase clinique de la maladie, le chien enragé se déplace le plus loin possible jusqu’à l’épuisement et, dans le cas du loup, sa résistance physique élargit, comme on pourra le mesurer, l’échelle des agressions. Des troubles de la sensibilité apparaissent et la déglutition devient de plus en plus pénible. Ensuite, l’animal devient réellement furieux, se jetant sur tous les êtres animés qu’il rencontre dans une fuite obstinée vers l’avant à laquelle le condamne une « rage procursive »11.

Dans l’espèce humaine, comme chez le loup, la maladie déclarée dure environ trois jours et, à ce stade, aucun traitement n’a été envisageable jusqu’à des tentatives thérapeutiques récentes. Rappelons que pour être efficace, la sérothérapie pastorienne doit intervenir le plus vite possible après la morsure, et qu’elle n’a aucune action sur les symptômes déclarés. Le malade commence par ressentir une tristesse inexpliquée, un besoin d’isolement. Surviennent ensuite une montée de fièvre, un sentiment d’angoisse et des hallucinations. Le malade souffre d’une hyperesthésie qui se traduit par des contractures ou des tremblements déclenchés par la lumière, le bruit et la vue de l’eau. Comme la victime sue abondamment, elle a nécessairement soif et se rue sur l’eau pour étancher ce besoin. Mais, à l’occasion de la déglutition d’une gorgée de liquide, des spasmes horriblement douloureux, localisés aux muscles du larynx et du pharynx, la secouent. Ils lui laissent une impression de terreur si intense qu’elle n’ose plus boire, malgré une soif inextinguible. Bientôt s’établit un réflexe de peur panique de l’eau mais aussi de tous les autres liquides, l’hydrophobie, qui constitue très souvent chez l’homme un caractère si particulier que les Anciens l’ont retenue pour désigner la maladie12. En situation extrême, le sujet est en proie à de violentes convulsions et entre dans des accès de rage furieuse alternant avec des phases de lucidité. La salive écumante, qui n’est plus avalée, surgit au bord des lèvres et toute morsure serait alors aussi dangereuse que celle d’un carnivore enragé. Le malade sombre enfin dans le coma au milieu de multiples lésions organiques, et la mort survient avec un blocage des muscles respiratoires.

De ces symptômes, le médecin italien Jérôme Fracastor, plus connu pour ses travaux sur la syphilis, fournissait une saisissante description dès 1546 :

« Le malade ne peut se tenir ni debout, ni couché et, comme un fou furieux, il va ici et là, déchirant son corps avec ses mains. Il est atteint d’une soif immense, mais ce qui est le plus cruel, c’est qu’il a tellement peur de l’eau et de tous les liquides qu’il aimera mieux mourir que de boire ou d’être conduit à l’eau. Quelquefois les malades vont jusqu’à mordre les autres, l’écume à la bouche, les yeux tors, puis, exténués, ils rendent misérablement leur dernier soupir13. »

De fait, d’un siècle à l’autre, les attaques de loups enragés produisent les mêmes effets, si souvent spectaculaires. En juillet 1590, la petite Jeanne, fille perdue de Belfort qu’un loup enragé venait de défigurer lors de la cueillette des cerises, en offre un exemple caractéristique :

« De boire eau, vin ou lait, elle n’en voulait ouïr parler ; ayant mis de l’eau auprès d’elle, d’une furie la pousse et épanche avec le pied. Le 18 juillet, vingt-quatre jours après la morsure, elle devint comme furieuse, sans parler, voulant sortir, bavant, grimpant, se battant et frappant les jambes14. »

Le 20 février 1764, Gilbert Béchon dit Le Breton, connu depuis longtemps pour son penchant pour la boisson – il avait 84 ans –, jette l’alarme parmi les autres victimes de la louve enragée de Thiers (Puy-de-Dôme) en manifestant le premier les symptômes de l’hydrophobie. En annonçant sa mort, survenue peu après, le subdélégué en informe en ces termes l’intendant d’Auvergne :

« Je fus témoin de l’horreur qu’il témoigna pour les fluides en général, qui fut encore plus marquée pour le vin avec lequel il avait été très familier. La vue seule du vase dont il s’était servi longtemps pour boire cette liqueur lui causa des convulsions violentes de plusieurs minutes, auxquelles comme il l’avoua, il n’eut pu résister si on eut approché de lui la liqueur au point qu’il en eut senti l’odeur15. »

Une fois la maladie déclarée, l’évolution s’opère inexorablement vers une mort souvent violente. Jusqu’à la première vaccination que réalisèrent les docteurs Grancher et Vulpian sous la direction de Pasteur, le 6 juillet 1885, on ne savait prévenir efficacement son développement. En mai 1883, alors que des loups enragés faisaient encore des victimes en Dordogne, deux petites filles d’un métayer – le « colon » Feuillaret – sont mordues par une louve dans un village de la Double : la tête brisée, la plus petite – elle avait 26 mois – meurt dans l’attaque mais l’aînée, défigurée, succombe à un accès de rage, trente-sept jours plus tard à l’hospice de Mussidan. En relatant le martyre de cet enfant de 5 ans, le Journal de Ribérac souligne l’impuissance des médecins dans l’attente angoissée de la mise au point du vaccin. Au-delà du langage quelque peu grandiloquent inhérent à la nature de la source, on saisit bien, avant même son aboutissement scientifique, le caractère de salut public que l’on attachait alors à la lutte contre la rage (document 1).

|

Document 1. Lune des dernières victimes en France d’un loup enragé ? Lucie Feuillaret (5 ans), mordue en Périgord en 1883 Source : Journal de Ribérac, 27 juillet 1883 (relation aimablement signalée par Maurice Biret) « On se rappelle que, le mois dernier, une petite fille de cinq ans, nommée Lucie Feuillaret, fut mordue par un loup enragé dans la commune de Saint-Étienne-de-Puycorbier. L’enfant avait été placée à l’hospice de Mussidan et, grâce aux bons soins de MM. Les docteurs de Labrousse et Vidal, les blessures se cicatrisèrent bientôt, et les bonnes sœurs, qui s’étaient attachées à leur intéressante malade, voyaient déjà avec regret approcher le jour où il faudrait la rendre à ses parents ; mais hélas ! malgré des apparences contraires, Lucie Feuillaret était atteinte d’un mal qui ne pardonne guère et contre lequel ma science humaine est complètement désarmée. Le mercredi 13 juin, la fillette refusa de manger, en disant qu’elle souffrait du ventre et de la tête. Bientôt la fièvre s’empara d’elle et, dès le lendemain jeudi, les hommes de l’art pouvaient prévoir l’horrible crise qui allait avoir lieu. Dans la nuit du 16 au 17, Lucie Feuillaret fut prise de l’affreux délire qui caractérise les maladies rabiques. La malheureuse hydrophobe se figurait être perdue dans un désert et, la figure convulsée, la bave à la bouche, on l’entendait crier : « Sortez-moi de ce chemin !... Je veux m’en aller ! ». Cette phrase revenait sans cesse sur ses lèvres en feu et son petit corps, secoué par des spasmes nerveux, sautait et se tordait de telle façon qu’on avait peine à la maintenir dans son lit. Pour arriver à maîtriser cet enfant de cinq ans, dont l’épouvantable délire effrayait tout le personnel de l’hôpital, on fut obligé de lui mettre la camisole de force. Rendue impuissante, l’infortunée fillette continua à souffrir et à écumer une bave sanguinolente. Il était sept heures du matin quand l’innocente martyre rendit le dernier soupir. On nous assure, et nous le croyons sans peine, que plusieurs des personnes qui ont assisté à l’agonie terrifiante de cette pauvre enfant en ont été malades durant plusieurs jours. On frémit en songeant que les médecins sont impuissants en présence de pareilles souffrances ! Espérons que l’infatigable M. Pasteur finira par trouver le remède qu’il recherche depuis tant d’années et qui le classera parmi les grands bienfaiteurs de l’humanité. » |

Chez le loup, les principaux symptômes n’inspirent guère de doute : agressivité, envie furieuse de mordre tout être animé sur les parties restées à découvert, salivation extrême et paralysie du larynx, qui l’empêchent de dévorer ses victimes, à la différence du loup anthropophage.

Lorsqu’on le détruit, les rapports d’autopsie signalent que l’estomac et les entrailles étaient desséchés ou bien, à l’inverse, que l’animal malade avait ingéré des éléments non digérés. En 1590, la louve enragée du pays de Montbéliard était une « vieille louve rouge, à laquelle les dents étaient usées, qui avait les flancs et queue pelés, n’ayant rien dans l’estomac mais du lait dedans les tétins »16. Deux siècles plus tard, à Rieumes (Haute-Garonne), une louve « acharnée » reçoit deux coups de fusil le 6 novembre 1778. Le chirurgien qui l’examine trouva ses intestins « totalement vides d’aliments et d’excréments17 ». Un siècle plus tard, le 5 octobre 1874, lorsqu’on autopsie la louve furieuse qui avait « dévorée » la petite Marie Favreau à La Rochette (Charente), au nord de la forêt de Braconne, le chirurgien retrouva presque intacts quelques lambeaux de chair de la victime18. Quant à celui de Tendu (Indre), abattu le 17 juillet 1879, on découvrit dans son estomac comprimé par plusieurs jours de diète alimentaire, des substances tout à fait étrangères à l’alimentation ordinaire d’un carnassier, avalées sans avoir été mâchées. Enveloppés parmi les flocons de laine, on y retira le pouce de la main gauche et une partie de l’oreille gauche d’Henri Berlot, qui avait lutté à bras le corps contre la bête furieuse. De ce héros qui succomba à la rage trente-cinq jours après à l’hôpital de Châteauroux, la macabre relique, conservée dans l’alcool, atteste encore de la cruauté des attaques de loups enragés19.

Les sources d’information

Relativement bien identifiées par les contemporains, les séquences rabiques ne sont pas sans poser à l’historien certaines difficultés dans la collecte de sa documentation. À la différence des attaques de loups anthropophages, les registres paroissiaux d’une localité ne peuvent prétendre assurer un signalement général des victimes. D’une part, bien des personnes mordues décédaient en dehors de leur paroisse, sur le chemin d’une guérison espérée, souvent fort loin, ou bien dans le lit d’un établissement hospitalier d’une ville voisine. D’autre part, les intervalles de lucidité que ménageait la maladie permettant la réception des sacrements, bien des curés n’avaient pas de raison particulière d’indiquer la cause de la mort. À compter de la laïcisation de l’état civil en septembre 1792, les maires qui enregistrent les actes de décès n’ont pas davantage de motif à évoquer des morsures survenues plusieurs semaines auparavant ni à caractériser l’état clinique des défunts. À l’échelle communale, les actes de décès ne sauraient donc apporter une information exhaustive. Pour autant, les circonstances dramatiques dans lesquelles les enragés sont passés de vie à trépas ont dicté à bien des rédacteurs des précisions fort utiles pour le chercheur qui repère ainsi bon nombre de cas supplémentaires. Si la mort n’est pas intervenue dans des délais trop longs, si la victime n’est pas isolée, ou si elle a manifesté dans la maladie un comportement digne de compassion, ou bien encore s’il s’agit de celui qui a délivré la région du fléau en abattant l’animal, les raisons ne manquent pas pour délier les plumes.

En scrutant attentivement les registres, l’historien décèle d’autres cas encore. Voici, par exemple, à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), l’acte de décès de Martin Chereau, 56 ans, en date du 13 novembre 1692. Il ne porte point d’attribution directe à une morsure de loup. Or, dans une note rédigée le 17 septembre précédent, le curé signale que dans sa paroisse notre homme avait été la seule victime d’un loup présumé enragé qui ravageait la région. En retournant à l’acte de décès, on constate que notre paroissien n’avait reçu que les sacrements de pénitence et d’extrême-onction « dont seuls il était capable ». Comme pour Marie-Louise Jouan, 28 ans, de Francières (Oise) le 1er avril 1730, en raison de sa violente maladie, le prêtre n’avait voulu « hasarder la sainte eucharistie ». L’incapacité à recevoir la communion conduit à suspecter que la défunte était enragée.

Devant cette situation, et pour éviter une collecte interminable dans les actes paroissiaux, l’historien recourt davantage aux enquêtes administratives déclenchées par les attaques de loups enragés, pour dresser l’état des victimes, indemniser les familles, réduire les impôts ou récompenser ceux qui, au péril de leur vie, ont débarrassé le pays de ce fléau redouté. Dans les fonds des intendances de l’Ancien Régime et des préfectures du XIXe siècle sommeillent d’épais dossiers que l’on complète utilement avec les rapports médicaux. Très souvent ces données autorisent des recoupements avec l’état civil mais il arrive que les actes de décès, dûment retrouvés, restent muets sur les causes de la mort. Enfin les sources médicales s’avèrent d’une grande richesse. Les registres hospitaliers d’abord, qui enregistrent les admissions des malades, les sorties et les sépultures requièrent des dépouillements importants à l’échelle inter-régionale au moins. Les écrits du corps médical foisonnent, des traités généraux aux simples rapports empiriques, imprimés pour une part, et manuscrits pour l’essentiel. Si l’on y ajoute les dossiers de correspondance, souvent épais, qu’ont laissés médecins et chirurgiens avec l’administration, on mesure l’ampleur de la tâche.

Au son du tocsin…

À l’échelle locale, l’attaque du loup enragé était donc un véritable fléau. Les cloches des églises sonnaient alors à coups redoublés pour alerter les populations. Le toscin, avec sa sonnerie brusque et désordonnée, signalait très loin à la ronde l’intensité du drame collectif. Chaque fois que s’agite fièvreusement la petite cloche, la population dispersée dans ses activités multiples, se rassemble sans tarder. Comme l’a souligné Alain Corbin, le tocsin est « un instrument de contagion de l’alerte et de la peur »20. Son usage lors de l’agression d’un loup enragé indique qu’on la considérait bien comme une catastrophe naturelle, au même titre que le feu, l’inondation ou l’orage.

On sonne la cloche au village de Villadin (Haute-Marne), entre trois et quatre heures de l’après-midi du 27 décembre 1773 : une louve enragée vient de mordre furieusement le berger communal, son frère et un voisin dans le bois où avait été sorti le troupeau. En Charolais, le 10 décembre 1775, c’est alertées par le son du tocsin qu’une vingtaine de personnes armées mettent fin aux ravages du loup du Charolais dans une métairie de Marisy (Saône-et-Loire). Le 15 avril 1783, des enfants d’Argoulois (Nièvre) effrayés par le sort funeste réservé à l’un d’entre eux par un loup enragé, montèrent aux arbres avant de courir annoncer l’accident. Tout éplorés, les parents vinrent sur le champ à Montsauche pour faire sonner le tocsin. Alors « il s’assembla assez de monde… armé de fusils et de bâtons » pour courir sus à l’agresseur. Le 16 juin 1785 à Créancey (Haute-Marne), on sonne encore le toscin pour alerter la population de l’arrivée imminente d’un loup enragé : « Tout le monde en âge de travailler était alors répandu dans les vignes et dans les champs ». Les 2 et 3 décembre 1811, il en va ainsi à Chassenard, en Bourbonnais, lorsque le maire bat la générale pour venir à bout d’un loup sorti d’un bois. Comme pour toutes les autres catastrophes naturelles le tocsin propage l’alarme, débordant même les limites territoriales de la commune. Sa sonnerie brusque et irrégulière joue un rôle d’information d’autant plus important que nous sommes en région d’habitat dispersé. Les pérégrinations funestes de l’animal sèment la terreur d’un domaine à l’autre (document 2).

|

Document 2. D’un domaine à l’autre : Les pérégrinations funestes du loup de Chassenard (Allier) en 1811 Source : Feuille du département de l’Allier contenant les actes administratifs, les annonces judiciaires, les affiches et avis divers, 9e année, 274, lettre du maire de Chassenard au sous-préfet de Lapalisse, jeudi 12 décembre 1811 « Un événement affreux vient d’avoir lieu dans ma commune ; un loup sorti d’un bois voisin, et que je présume enragé, a dévoré ou tenté de dévorer 17 personnes, depuis le 2 du courant, à 4 heures du soir, jusqu’au lendemain 3, à 7 heures du matin. 1°. À 4 heures du soir, une pauvre femme ayant un enfant à la mamelle, lavait ses langes dans un étang ; cet animal furieux s’est jeté sur elle, l’a renversée dans l’étang, l’a saisie de nouveau par la tête, l’a retirée de l’eau, lui a enlevé presque la totalité de la peau qui couvre le crâne, la figure, le col et la poitrine ; il lui a arraché un œil et cassé la mâchoire inférieure. Cette infortunée est la femme du nommé Berger. 2°. Au village Layot, il a saisi et mordu la servante du nommé Meilleuré, et lui a fait cinq plaies au bras. 3°. Au hameau des Blancs, il s’est jeté sur le nommé Benoît Margot, lui a presque arraché l’oreille gauche, enlevé une partie de la peau de la tête, fait une plaie considérable au bras droit, et percé la main droite entre le pouce et l’index. 4°. Dans le bourg même de Chassenard, il s’est jeté sur le sieur Louis Bernardet et a essayé de le mordre au sein gauche ; on y voit la marque de cinq dents. 5°. Au domaine Verdelet, il s’est précipité sur Jean Laforêt, lui a porté ses griffes sur l’œil droit, et lui a fait une morsure profonde à la hanche droite. 6°. Au domaine des Morets, il a mordu quatre personnes : François Berlier, auquel il a fait deux morsures à l’épaule ; le grand-père Berlier, dont il a couvert la figure de morsures et de plaies ; leur domestique auquel il a fait une blessure profonde à la jambe gauche et enlevé la chair ; et enfin, un enfant de 10 ans, dont il a enlevé la peau de la tête, et par une seconde morsure, celle de la mâchoire. 7°. Au domaine Bourbon, il s’est jeté sur la domestique nommée Sève, lui a fait deux morsures au bras et de là, s’est jeté sur deux chevaux qu’il a mordus. 8°. Au domaine de la Croix Rouge, il s’est jeté sur Pierre Mequeaud avec une telle fureur qu’il lui a déboîté la mâchoire, et enlevé une partie de la peau qui la couvrait. 9°. À côté de ce domaine, il s’est jeté sur Philibert Alamartine ; cet homme robuste et adroit a repoussé l’animal furieux et n’a pas été mordu, mais le loup a mordu un cochon. 10°. Au domaine Bournier, il est entré dans la maison, s’est jeté sur un enfant de 15 ans ; il lui a fait deux morsures au ventre, et a emporté toute la partie postérieure du cuir chevelu jusqu’au cou. Le père de cet enfant, nommé Lamelerie, s’est armé d’un grappin servant à attiser le feu, l’a plongé dans la gueule du loup qui voulait se jeter sur lui ; cet animal l’a laissé un moment, puis est revenu sur lui ; Lamelerie s’est armé d’une chaise et a enfin chassé de chez lui l’animal furieux. 11°. Au domaine des Granges, il s’est jeté sur Guillaume Bilhaud, cherchant à le mordre à la tête ; cet homme robuste a résisté, et le loup s’est retiré sans le mordre. 12°. Au domaine des Gonons, il est entré dans une écurie à bœufs, s’est précipité sur François Berthelier, bouvier, a cherché à le mordre à la cuisse gauche ; le mouchoir de cet homme s’est trouvé dans sa poche et l’a garanti ; le loup l’a quitté et s’est jeté sur un bœuf qui était à côté, l’a mordu aux narines et en a emporté une partie. 13°. Au domaine de Chamberland, le domestique de Jacques Coquard entrait à la maison portant deux seaux d’eau ; l’animal l’a suivi et a cherché à entrer avec lui ; le domestique a pu heureusement fermer la porte et n’a pas été mordu. |

Notes et références

- 1 Alain Molinier, « Le loup en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle », in Corinne Beck et Robert Delort (éd.), Pour une histoire de l’environnement. Travaux du programme interdisciplinaire de recherche sur l’environnement, Paris, cnrs, 1993, p. 141-145.

- 2 9 animaux (4 en Dordogne, 3 en Haute-Saône et 1 dans les Alpes-Maritimes) sur 812 (779 louves et 33 loups adultes), tous enragés car aucune imputation de prédation n’est alors avancée : Bulletin du ministère de l’Agriculture, 1884, 3, p. 292-293 (renseignement aimablement communiqué par Edgar Leblanc).

- 3 J. Sandre, « Le loup de 1706. Documents divers. Un autographe de Pasteur », Annales de l’Académie de Mâcon, 1896, p. 270.

- 4 Cité par Corinne Lévy, La Peur du loup : origines et évolution, thèse vétérinaire, Lyon, 1988, p. 112-113.

- 5 Arch. dép. Seine-et-Marne, 5 R 55.

- 6 Sa queue était longue de 14 pouces (37,8 cm) : Arch. dép. Côte-d’Or, C 3355, f° 199 ; cf. aussi Frédéric Brochot, Chapaize. Le curé, les loups, la chasse et la forêt, Bussières (71960), chez l’Auteur, 1992, p. 73-75.

- 7 Note du curé à la fin du registre paroissial de 1785 (Arch. dép. Haute-Marne, état civil Créancey) ; Jean Gigot, « Le loup enragé de Créancey », Cahiers Haut-Marnais, 6, [1947], p. 133-134.

- 8 Le 12 juin 1883 au village de Gardedeuil, dans la commune d’Eygurande (Dordogne) deux loups commettent des agressions dont l’un, un mâle de 65 livres, est abattu ; le lendemain, une « énorme louve » attaque deux personnes à Beauronne, à vingt kilomètres à l’est : Le Journal de Ribérac, 15 et 22 juin 1883.

- 9 John D. C. Linnell et al., The Fear of Wolf. A review of wolf attacks on humans, Trondheim, janvier 2002, www.large-carnivores-lcie.org (Nina, Norks institut for naturforskning, Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding, 731). Trad. française : Robert Igel et Thierry Paillargues, www.loup.org, 2002, p. 11).

- 10. Jean Théodoridès, Histoire de la rage. Cave canem, Paris, Masson, 1986, 289 p. (avec bibliographie de référence) ; Jean Blancou, Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales transmissibles, Paris, Office international des épizooties, 2000, p. 199-228. Cf. aussi Sylvie et Robert Biton, Les Loups dans l’Yonne, [Ancy-le-franc, chez l’Auteur], 1992, p. 87-90.

- 11 Sur cette question, cf. en particulier Edmond Nodard et Emmanuel Leclainche, Les maladies microbiennes des animaux, 3e éd., Paris, Masson, 1903, t. II, p. 434 (information aimablement communiquée par François Vallat).

- 12 Jean-Marie Roustan, « Une lutte sans merci : la destruction des loups dans le Tarn de la Révolution à la fin du XIXe siècle », Revue du Tarn, 116, hiver 1984, p. 668.

- 13. L. Meunier (éd.), Les trois livres de Jérôme Fracastor sur la contagion, les maladies contagieuses et leur traitement, Paris, 1893, p. 156, cité par Jean Théodoridès, Histoire de la rage…, 1986, p. 65.

- 14. Léon Nardin, « Jean Bauhin et ses observations sur la rage en 1590 aux environs de Belfort », Bulletin de la Société belfortaine d’émulation, 1894, 13, p. 127.

- 15 Claude Favrot, Les Loups en Auvergne dans la tradition orale et écrite, thèse vétérinaire, Alfort, 1986, p. 17.

- 16 Léon Nardin, « Jean Bauhin et ses observations sur la rage en 1590 … », 1894, 13, p. 128.

- 17 A. de Gaulejac, « Des loups dans la forêt royale ! », Revue de Comminges, Pyrénées Centrales, lxxxviii, 1er trimestre 1975, p. 83-86.

- 18Alberte Cadet, « Les loups en Charente », Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, 1960, p. 196-197.

- 19 Raymond Rollinat, « Le loup commun. Canis lupus Linné. Quelques-uns de ses méfaits. Sa disparition presque complète en France », Revue d’Histoire naturelle, X, 7, juillet 1929, p. 221-225 et 29-230 ; Daniel Bernard, Un loup enragé en Berry. La bête de Tendu-Mosnay (1878), 2e éd., 1997, 137 p. ; id., Des loups et des hommes. Histoire et traditions populaires, Clermont-Ferrand, De Borée, 2000, p. 38.

- 20 Alain Corbin, Les Cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes du XIXe siècle, Paris, A. Michel, 1994, p. 185.