Répression et persécutions allemandes en Normandie, 1940-1945

Par Gaël Eismann et Françoise Passera

Pour citer cet article

Gaël Eismann et François Passera, « Répression et persécutions allemandes en Normandie, 1940-1945 », in Dictionnaire des victimes du nazisme. Normandie 1940-1945 [en ligne], https://mrsh.unicaen.fr/dictionnaire-victimes-nazisme-normandie/resultats.html.

Pour éclairer les milliers de parcours individuels restitués dans le Dictionnaire des victimes du nazisme en Normandie, ce texte [1] 1. Seules les cita (…) se propose de les replacer dans le cadre plus large des politiques de contrôle, de répression et de persécution allemandes mises en œuvre en France occupée [2] 2. Rattachés au Co (…) entre 1940 et 1945 [3] 3. Le récit inédit (…) . Tout au long de l’Occupation, les civils arrêtés par les forces de l’ordre – qu’elles soient militaires ou non, françaises ou allemandes – sont orientés dans le système de répression et de persécution selon la lecture qui est faite de leur dossier, les instruments mobilisables à un instant T et les impératifs du moment. Les exigences d’un programme spécifique (de réquisition de main d’œuvre par exemple), l’évolution des urgences répressives face à la montée des oppositions, le calendrier de la « Solution finale de la question juive », les enjeux de la Collaboration, etc. modèlent des normes et des dispositifs répressifs dont le décryptage est indispensable pour comprendre la complexité et les éventuelles spécificités des trajectoires de répression comme de persécution des quelque 5400 victimes du nazisme en Normandie recensées dans ce dictionnaire.

Quatre temps peuvent être ainsi mis en évidence. Le premier est celui de l’invasion. L’arrivée des troupes allemandes en Normandie a en effet donné lieu à un certain nombre d’exactions perpétrées par les troupes d’opération. Le second temps, qui court de juillet 1941 à juin 1943, est celui de la radicalisation et du basculement vers une logique idéologico-sécuritaire. À partir de l’été 1943, la répression allemande qui visait depuis l’été 1941 principalement les ennemis idéologiques du Reich, communistes et Juifs en particulier, ainsi que tous ceux qui s’en prenaient directement à ses intérêts, change de nature et touche des fractions de plus en plus larges de la population. Avec le Débarquement de Normandie enfin, les actions de la Résistance ne sont plus considérées comme un simple problème policier. Elles sont aussi et surtout devenues un problème militaire, transformant potentiellement tout civil en agent de l’ennemi.

1. De l’invasion allemande en France… à celle de l’URSS, juin 1940-juin 1941

↑Le 7 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht, appuyées par les bombardements de la Luftwaffe, pénètrent en Normandie dans la région de Forges-les-Eaux et Gournay. Le 8 juin, elles atteignent la Seine à Pont-de-l’Arche et Château Gaillard pendant que les blindés de Rommel s’arrêtent devant Rouen. La ville est prise le lendemain, le 9 juin. Piégé dans la nasse de Saint-Valery-en-Caux, le corps expéditionnaire britannique se replie par la mer, laissant derrière lui nombre de soldats. Désormais, l’objectif se situe dans le Cotentin : prendre le port militaire de Cherbourg avant la signature de l’armistice. Malgré l’opiniâtreté d’une poignée de soldats français, la défense est rompue. Cherbourg, encerclée, se rend le 20 juin.

Coupée de sa hiérarchie – le ministère de l’Intérieur s’est replié à Paris, puis à Tours et enfin à Bordeaux – l’administration locale – préfets et municipalités – ne peut s’appuyer sur aucune instruction pour régir ses relations avec l’Occupant. Côté allemand, le maintien de l’ordre relève essentiellement des troupes opérationnelles jusqu’à la signature de l’armistice le 22 juin 1940, celles de l’armée de terre (Heer) qui investissent les villes, de la Luftwaffe qui prennent les aérodromes et de la Kriegsmarine qui s’installent dans les ports.

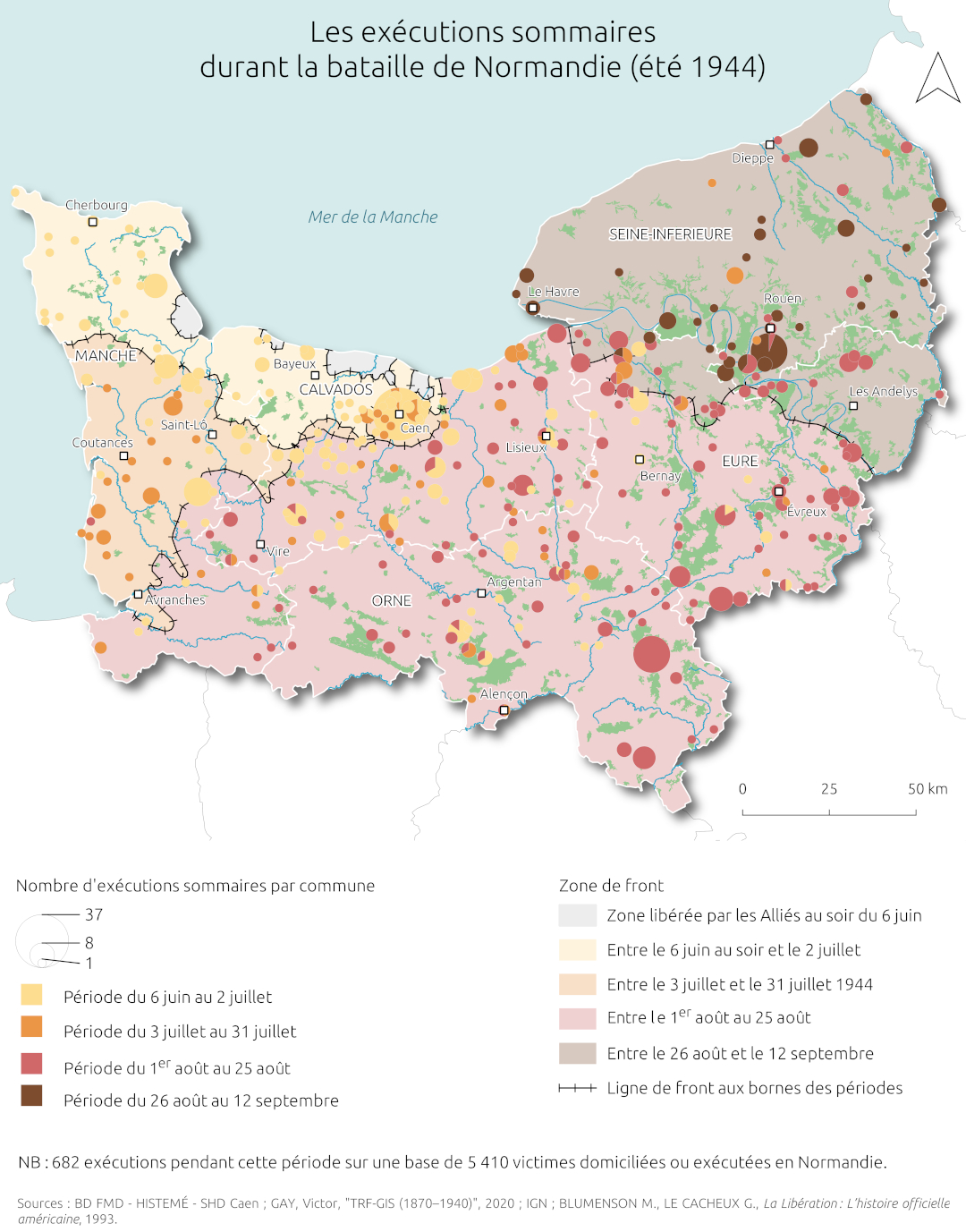

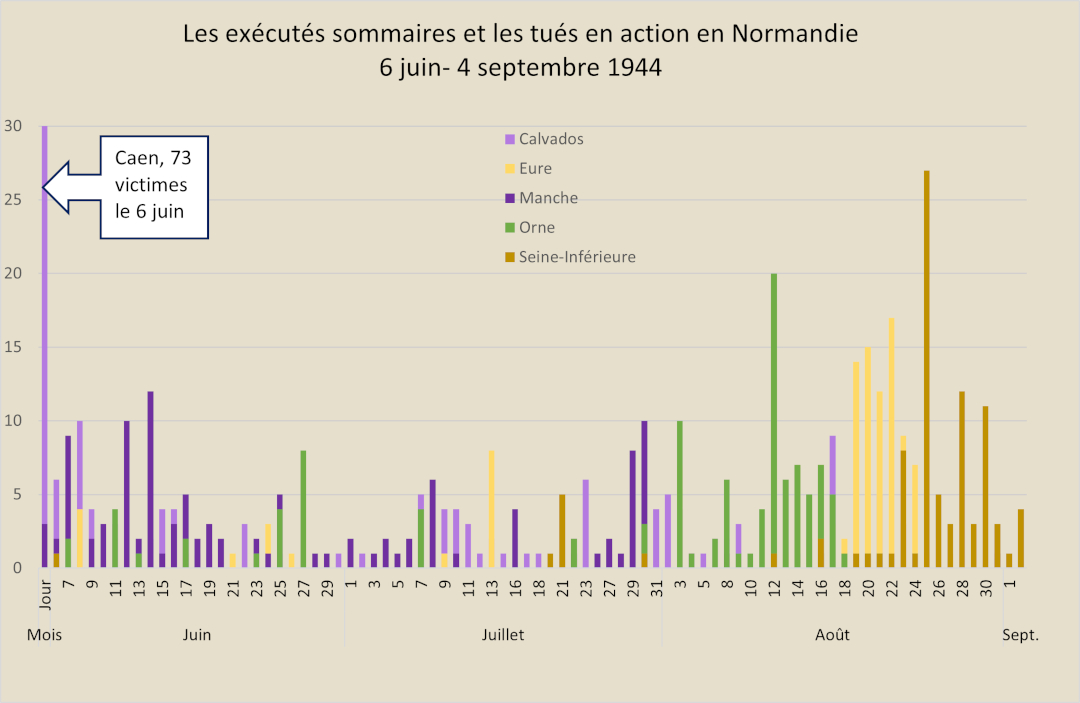

1.1. Les exécutions sommaires lors de l’invasion

↑Lorsque les combats sont encore vifs, en Seine-Inférieure et dans l’Eure notamment, les troupes allemandes peuvent se révéler d’une grande violence envers les civils. Les soldats, imprégnés de la peur des francs-tireurs de la Guerre de 1870, voient dans les civils une menace. Suspectés de pillage, d’espionnage ou d’être des soldats déguisés, les habitants sont à la merci d’un soldat nerveux, à la gâchette facile. Si les exactions ne revêtent pas l’ampleur de celles perpétrées dans le Nord, l’Oise ou la Somme, il n’en reste pas moins qu’une trentaine d’exécutions sommaires ont été à ce jour identifiées en Normandie.

Le plus souvent – lorsque la scène se déroule devant témoin – les victimes sont des

individus qui ont cherché à se défendre avec des armes désuètes, ou qui sont suspectés

de pillage ou de sabotage. Dans le Calvados, à Orbec, l’ouvrier agricole Fernand Bourguignon  est abattu pour avoir brandi son rasoir devant un soldat allemand. À Sassetot-le-Mauconduit

(Seine-Maritime) quatre civils arrêtent, désarment et emprisonnent un éclaireur motocycliste

allemand qui avait pénétré dans le village le 10 juin. Conscient des risques encourus,

le maire le libère rapidement de sa prison improvisée… Mais le soldat prévient sa

hiérarchie, laquelle procède, sans autre forme de procès, à l’exécution sur la place

publique de quatre hommes : Ernest Avenel

est abattu pour avoir brandi son rasoir devant un soldat allemand. À Sassetot-le-Mauconduit

(Seine-Maritime) quatre civils arrêtent, désarment et emprisonnent un éclaireur motocycliste

allemand qui avait pénétré dans le village le 10 juin. Conscient des risques encourus,

le maire le libère rapidement de sa prison improvisée… Mais le soldat prévient sa

hiérarchie, laquelle procède, sans autre forme de procès, à l’exécution sur la place

publique de quatre hommes : Ernest Avenel  , Georges Blondel

, Georges Blondel  , Charles Déporté

, Charles Déporté  et Jean Hervieux.

et Jean Hervieux.

En Normandie comme ailleurs, les préjugés racistes des troupes allemandes, à l’encontre

des tirailleurs sénégalais notamment, ont aussi pu être directement à l’origine des

pires exactions. C’est ce qui se produit à Rouen le 9 juin 1940. Ce jour-là, des soldats

allemands ratissent la ville et arrêtent dix soldats coloniaux ainsi que neuf civils

dont la peau s’avère beaucoup trop sombre pour les vainqueurs. Amoro Allanmé  (Éthiopien, aide-cuisinier), Narcisse Fabri

(Éthiopien, aide-cuisinier), Narcisse Fabri  (Guadeloupéen, marin ou docker), Fara Gomis

(Guadeloupéen, marin ou docker), Fara Gomis  (Sénégalais, marin) font partie de ceux-là. Alors qu’ils ne présentaient manifestement

aucun danger pour la sécurité militaire allemande, tous sont exécutés dans des propriétés

discrètes, à l’écart des rues passantes [4] 4. G. Lemaitre, L. (…) . Rares sont les coupables de ces crimes de guerre à avoir été identifiés.

(Sénégalais, marin) font partie de ceux-là. Alors qu’ils ne présentaient manifestement

aucun danger pour la sécurité militaire allemande, tous sont exécutés dans des propriétés

discrètes, à l’écart des rues passantes [4] 4. G. Lemaitre, L. (…) . Rares sont les coupables de ces crimes de guerre à avoir été identifiés.

L’arrêt des combats et la signature de l’armistice le 22 juin 1940 ne signifient pas la fin de la guerre en Normandie. Tous les regards allemands se tournent désormais de l’autre côté de la Manche. L’opération Seelöwe vise à prendre pied en Angleterre grâce à une invasion menée à partir des côtes normandes. En conséquence, la Normandie reste une zone militaire stratégique soumise à une surveillance intense… On estime alors que 375 000 hommes se déploient dans la région, notamment sur les côtes et dans l’Eure, où les aérodromes sont nombreux.

1.2. Un dispositif répressif principalement judiciaire

↑Si jusqu’à la fin de l’année 1940 les troupes opérationnelles mènent encore occasionnellement des opérations de maintien de l’ordre, les autorités militaires d’occupation se substituent de plus en plus souvent à elles dès le début de l’été. Le MBF, Militärbefehlshaber in Frankreich (commandement militaire allemand en France) auquel revient l’exercice des droits de la puissance occupante en zone Nord s’installe à l’hôtel Majestic [5] 5. G. Eismann, Hôt (…) à Paris et déploie son administration militaire sur l’ensemble du territoire.

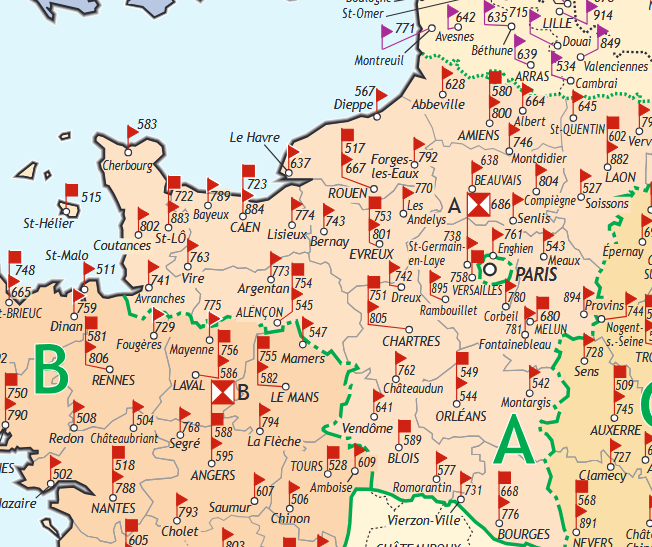

Calquées sur les circonscriptions administratives des préfectures, les Feldkommandanturen de Saint-Lô, Alençon, Caen, Évreux et Rouen supervisent désormais le maintien de l’ordre en Normandie.

Jusqu’à l’été 1941, la politique de « maintien de l’ordre et de la sécurité » du MBF repose avant tout sur une administration dite de « surveillance ». Elle laisse, en théorie, aux autorités françaises le soin de préserver de façon autonome la sécurité et l’ordre publics, aussi longtemps que les impératifs liés à la sécurité de la puissance occupante n’en souffrent pas. L’autonomie concédée aux autorités françaises est toutefois très relative. Elle n’est accordée que dans un cadre sécurisé qui donne à l’occupant un « droit de regard » très étendu. Car le droit de « surveillance » que s’arroge l’administration militaire allemande, au nom de l’exercice des « droits de la puissance occupante », n’est rien moins qu’un pouvoir d’ingérence conduisant à un assujettissement partiel de l’appareil répressif français. La sécurité et l’ordre publics en France occupée sont par conséquent essentiellement assurés par l’administration française, mais sous la tutelle étroite du MBF et de ses antennes régionales et départementales.

En cas d’atteinte directe à la sécurité ou aux intérêts de la puissance occupante, les Allemands reprennent la main et exercent une répression d’emblée implacable.

L’administration militaire peut pour ce faire compter sur sa Feldgendarmerie, chargée d’assurer au quotidien les tâches de police en cas de délits mineurs : vols, marché noir, accidents de voiture, application du couvre-feu, etc. Elle déploie ses troupes dans les cinq départements normands, de façon plus ou moins dense, en fonction du nombre d’habitants et des enjeux locaux de surveillance. Ainsi, dans l’Eure, des troupes stationnent à Bernay, Louviers, aux Andelys et à Évreux. Les tâches de police judiciaire relèvent quant à elles prioritairement de la Geheime Feldpolizei (GFP). Sa cible essentielle est la Résistance et tout ce qui peut lui être attribué : sabotages, attentats, propagande ennemie, etc. Deux groupes GFP composés de 65 à 100 personnes s’installent à Caen (Gr. 312) et à Rouen (Gr.701), avec des commissariats à Saint-Lô, le Havre, Évreux et Alençon. S’y ajoute une antenne dans le port de Cherbourg. Enfin, l’Abwehr (service de contre-espionnage de la Wehrmacht), dispose aussi de quelques hommes dans la région.

Les dispositions prises par le MBF durant la première année d’occupation, alors unanimement qualifiée de paisible, jettent très tôt les bases d’une politique répressive inflexible. Mais si les services du MBF pratiquent, dès la fin de l’année 1940, l’internement administratif et infligent régulièrement des sanctions collectives aux populations civiles (extension du couvre-feu et amendes en particulier), incluant la prise d’otages en représailles d’actions directes dirigées contre la puissance occupante (sectionnements de câbles de transmission en particulier), ils n’appliquent pas encore les représailles les plus lourdes prévues par les ordonnances du MBF, c’est-à-dire les exécutions d’otages. Surtout, jusqu’à l’été 1941, ces pratiques correspondent encore à l’usage militaire traditionnel des armées en campagne. Les otages sont majoritairement désignés parmi les notables des localités où se sont produits des actes hostiles à la puissance occupante.

L’essentiel du dispositif répressif repose alors sur ses tribunaux militaires, auxquels incombe de poursuivre tous les civils, hommes et femmes confondus, coupables d’atteintes à la sécurité et plus largement aux intérêts de la puissance occupante. De fait, les sanctions pénales constituent l’essentiel de la répression allemande jusqu’à la fin juin 1941. La multiplication des manifestations antiallemandes et autres de signes de « non-consentement » au nouvel Ordre allemand entraînent de nombreuses arrestations de civils jugés pour « sabotage », « aide à l’ennemi », « voie de fait à l’encontre de l’armée allemande », mais aussi pour « vol qualifié », « distributions de tracts », simple « manifestation antiallemande » ou encore « injure à l’armée allemande ». Plus 150 Normands passent devant les tribunaux cette première année d’occupation, la plupart pour ce type de motifs.

Souvent considéré comme le premier condamné à mort, Étienne Achavanne  est fusillé à Blosseville-Bonsecours près de Rouen, le 4 juillet, après avoir été

jugé par un tribunal de la Luftwaffe pour avoir sectionné des câbles électriques menant

à l’aérodrome de Boos-Rouen. Jules Becquemont

est fusillé à Blosseville-Bonsecours près de Rouen, le 4 juillet, après avoir été

jugé par un tribunal de la Luftwaffe pour avoir sectionné des câbles électriques menant

à l’aérodrome de Boos-Rouen. Jules Becquemont  et Céleste Thouan

et Céleste Thouan  subissent la même peine pour le même délit début 1941. Le cas de deux jeunes hommes,

Roger Coupé

subissent la même peine pour le même délit début 1941. Le cas de deux jeunes hommes,

Roger Coupé  et Michel Coupry

et Michel Coupry  , illustre bien les modalités de la répression en ces débuts d’occupation. Les deux

jeunes garçons sont suspectés d’avoir construit un barrage sur une route de l’Orne

afin de gêner le trafic des véhicules allemands. La gendarmerie locale ne parvenant

pas à les localiser, les autorités militaires et la Geheime Feldpolizei (GFP) prennent les choses en main… Et quelques otages

dans les municipalités aux alentours de Rugles et Saint-Sulpice afin de hâter les

arrestations. Finalement dénoncés, les fugitifs sont interpellés par la gendarmerie

et livrés aux autorités d’occupation. Jugés par le tribunal militaire de Laigle, ils

écopent dans un premier temps de peines de simple prison. Un second jugement en appel

autrement plus sévère est prononcé par le tribunal de la Feldkommandantur d’Alençon pour « acte de franc-tireur » quelques semaines plus tard. Le plus âgé

des deux, Michel Coupry, bien qu’encore mineur, est condamné à mort. Roger Coupé écope,

quant à lui, de huit ans de réclusion.

, illustre bien les modalités de la répression en ces débuts d’occupation. Les deux

jeunes garçons sont suspectés d’avoir construit un barrage sur une route de l’Orne

afin de gêner le trafic des véhicules allemands. La gendarmerie locale ne parvenant

pas à les localiser, les autorités militaires et la Geheime Feldpolizei (GFP) prennent les choses en main… Et quelques otages

dans les municipalités aux alentours de Rugles et Saint-Sulpice afin de hâter les

arrestations. Finalement dénoncés, les fugitifs sont interpellés par la gendarmerie

et livrés aux autorités d’occupation. Jugés par le tribunal militaire de Laigle, ils

écopent dans un premier temps de peines de simple prison. Un second jugement en appel

autrement plus sévère est prononcé par le tribunal de la Feldkommandantur d’Alençon pour « acte de franc-tireur » quelques semaines plus tard. Le plus âgé

des deux, Michel Coupry, bien qu’encore mineur, est condamné à mort. Roger Coupé écope,

quant à lui, de huit ans de réclusion.

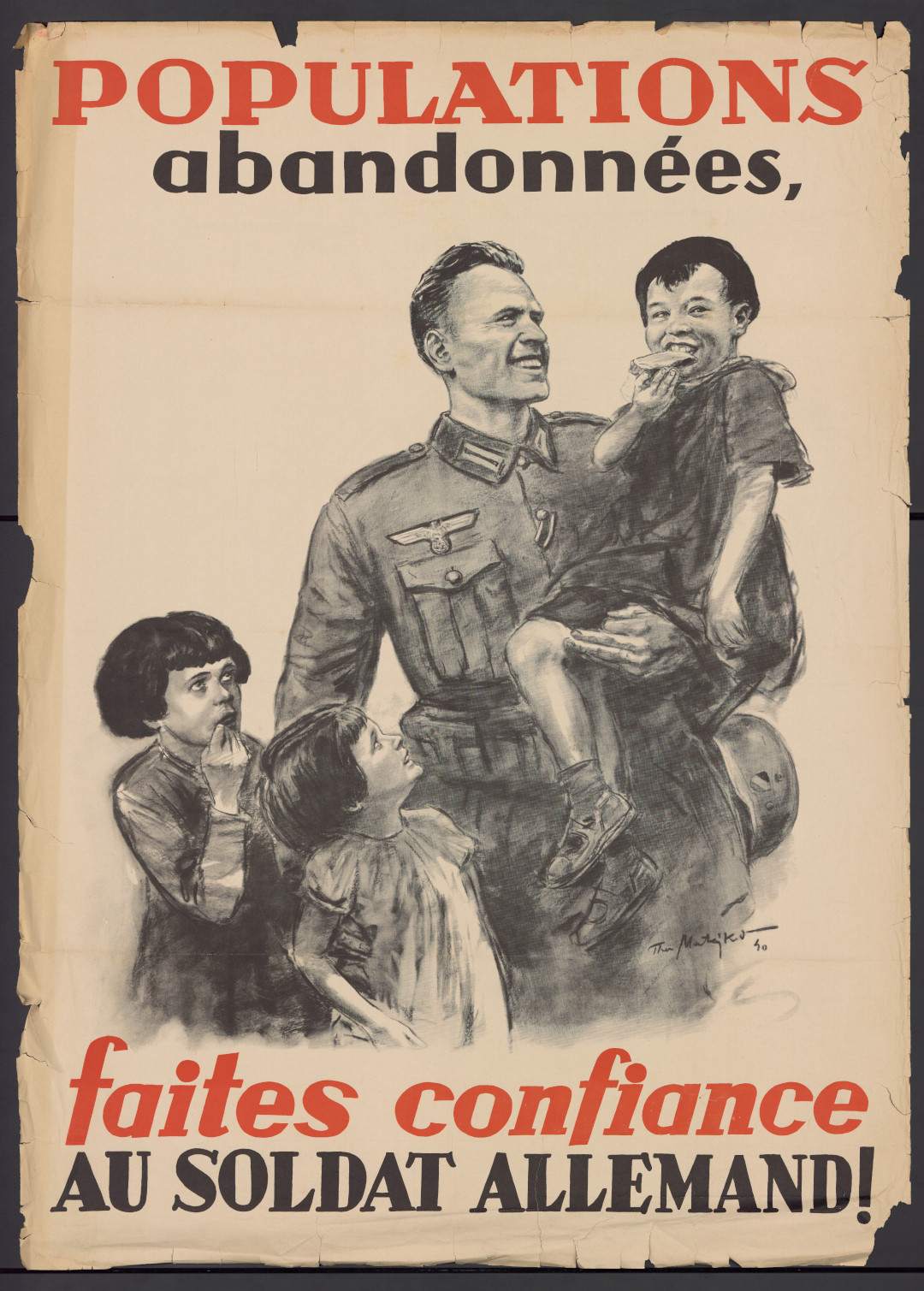

Certes, les jugements rendus en cas d’opposition manifeste au nouvel Ordre allemand sont encore marqués par une certaine retenue la première année d’Occupation. Retenue toute relative cependant : les tribunaux du MBF prononcent quand même près de 150 condamnations à mort dont 38 sont exécutées avant le 22 juin 1941, alors que tous les observateurs allemands qualifient encore la situation de paisible en France occupée. Des pratiques qui tranchent avec l’image d’une armée allemande que la propagande nazie cherche à présenter comme une structure de recours en opposant « la correction » du soldat allemand à la traitrise du soldat britannique.

En Normandie, dix peines capitales sont exécutées avant le mois de juillet 1941. Trois

Eurois en font les frais. Pour avoir tué un soldat allemand lors de l’invasion, le

10 juin 1940, Benoni Pantin  , son fils Aimé

, son fils Aimé  et Cyrille Guerlédan

et Cyrille Guerlédan  sont fusillés sur la place publique à Notre-Dame-de-l’Isle le 21 avril 1941 Les affaires

de câbles coupés figurent parmi les chefs d’accusation les plus fréquents. Elles conduisent

en 1941 Joseph Madec

sont fusillés sur la place publique à Notre-Dame-de-l’Isle le 21 avril 1941 Les affaires

de câbles coupés figurent parmi les chefs d’accusation les plus fréquents. Elles conduisent

en 1941 Joseph Madec  du Havre et Léon Jourdan

du Havre et Léon Jourdan  de Flottemanville-Hague (Manche) au peloton d’exécution.

de Flottemanville-Hague (Manche) au peloton d’exécution.

Dans le ressort du MBF, 60 à 70 % des condamnés à mort n’en sont pas moins encore graciés la première année d’occupation. Ce fut notamment le cas en Normandie de Max Allain, André Picart et Marcel Le Foll qui s’en étaient pris à des marins allemands dans le port du Havre. Condamnés à mort par le tribunal de la FK de Rouen, leurs peines sont commuées en dix ans de travaux forcés en février 1941. Peines qu’ils purgeront à la prison de Saarbrücken à partir du mois de mai 1941.

En Normandie comme ailleurs, les infractions renvoyant à des comportements relevant au sens large du « non consentement », qu’il s’agisse de gestes de refus exprimant une hostilité envers la puissance occupante mais considérés comme mineurs, en pratique essentiellement des délits d’opinion, ou de comportements de refus certes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la puissance occupante, mais n’impliquant pas nécessairement l’intention de lui nuire (détention d’armes, franchissement des lignes interdites, trafic de courrier, non-respect du couvre-feu, falsification de papiers, etc.) donnent en revanche presque exclusivement lieu à des peines privatives de liberté.

La plupart des peines privatives de liberté sont, à ce stade de l’Occupation, exécutées

en France occupée. En Normandie, des « quartiers allemands » sont ouverts dans les

prisons des grandes villes, comme à la maison d’arrêt de Caen, au palais de justice

ou à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, ou encore au château des Ducs à Alençon. Un

certain nombre de condamnés sont toutefois précocement déportés vers les prisons du

Reich pour y purger leurs peines. Ce fut le cas d’une trentaine de Normands transférés

à Düsseldorf, Saarbrücken ou Karlsruhe. Ainsi de François de Hautecloque  [6] 6. F. de Hautecloc (…) et de son épouse, jugés par un tribunal de guerre de la Wehrmacht le 4 août 1940 puis envoyés purger leur peine à la prison de Wittlich. Après extinction

de leur peine, ils reviennent en France et sont placés sous surveillance.

[6] 6. F. de Hautecloc (…) et de son épouse, jugés par un tribunal de guerre de la Wehrmacht le 4 août 1940 puis envoyés purger leur peine à la prison de Wittlich. Après extinction

de leur peine, ils reviennent en France et sont placés sous surveillance.

1.3. Premiers coups de butoir contre la résistance

↑En Haute-Normandie, où le corps expéditionnaire britannique avait été acculé sur les

côtes de la région de Saint-Valery-en-Caux, se cachent encore de nombreux soldats

qui ont d’abord bénéficié de l’aide spontanée des habitants de la région, sans autre

horizon que le secours immédiat à apporter à des personnes traquées. Des chaines de

contacts s’improvisent ensuite. Elles permettent aux fugitifs de survivre jusqu’à

donner naissance ou passer le relais à des réseaux constitués tel que le réseau britannique

Pat O’ Leary, susceptibles de prendre en charge l’organisation de l’évasion. L’une des affaires

les plus emblématiques en la matière est « l’affaire de Veules-les-Roses », laquelle

implique des habitants de Seine-Inférieure d’horizons très divers : médecins, hôteliers,

agriculteurs, retraités, etc. Les femmes y occupent une place importante. Ainsi de

Marcelle Bochet  , la tenancière de la pension « La Pomponnette » qui, la première, accepte de nourrir

puis d’héberger les six soldats anglais réfugiés à Veules-les-Roses, mais aussi de

Geneviève Billard

, la tenancière de la pension « La Pomponnette » qui, la première, accepte de nourrir

puis d’héberger les six soldats anglais réfugiés à Veules-les-Roses, mais aussi de

Geneviève Billard  , de Léonce Famery

, de Léonce Famery  , etc. L’affaire est d’importance aux yeux des Allemands qui dépaysent le procès vers

le tribunal du Grand Paris. Le 31 juillet 1941, Jean Bourgeois

, etc. L’affaire est d’importance aux yeux des Allemands qui dépaysent le procès vers

le tribunal du Grand Paris. Le 31 juillet 1941, Jean Bourgeois  est condamné à mort aux côtés de onze autres prévenus, parmi lesquels cinq femmes.

Les quatorze prévenus restants sont condamnés à des peines de prison ou de réclusion.

Si Jean Bourgeois est fusillé au Mont-Valérien le 5 septembre 1941, la plupart des

autres condamnés quittent finalement la gare de l’Est dans un petit convoi, le 13

octobre suivant, pour une première étape à la prison de Karlsruhe.

est condamné à mort aux côtés de onze autres prévenus, parmi lesquels cinq femmes.

Les quatorze prévenus restants sont condamnés à des peines de prison ou de réclusion.

Si Jean Bourgeois est fusillé au Mont-Valérien le 5 septembre 1941, la plupart des

autres condamnés quittent finalement la gare de l’Est dans un petit convoi, le 13

octobre suivant, pour une première étape à la prison de Karlsruhe.

Le 13 février 1941, treize jeunes résistants du réseau Hector sont arraisonnés sur

le Buhara [7] 7. I. Delabruyère- (…) , alors qu’ils cherchent à rejoindre l’Angleterre pour s’engager dans les Forces françaises

libres. Jugés par le tribunal de la FK de Saint-Lô

le 20 mars 1941, la plupart sont déportés vers les prisons du Reich pour y purger

leurs peines à temps. Mais Pierre Devouassoud  et Jean Dorange

et Jean Dorange  , considérés comme les instigateurs du projet, sont condamnés à mort et fusillés le

12 avril 1941 à l’abbaye de Montebourg (Manche).

, considérés comme les instigateurs du projet, sont condamnés à mort et fusillés le

12 avril 1941 à l’abbaye de Montebourg (Manche).

Dans les premiers jours du mois de juin 1941, la police allemande démantèle l’un des

premiers réseaux de la région du Havre, le groupe Morpain. Infiltré par l’un des leurs

lors d’une opération de sauvetage d’aviateurs britanniques, il est jugé avec sévérité.

Quatre résistants, par ailleurs francs-maçons, sont condamnés à mort : Gérard Morpain,  René Brunel

René Brunel  , Robert Roux

, Robert Roux  et Georges Piat

et Georges Piat  . Ils sont passés par les armes au Mont-Valérien en avril 1942. Les autres sont déportés

pour exécuter leur peine dans les prisons du Reich.

. Ils sont passés par les armes au Mont-Valérien en avril 1942. Les autres sont déportés

pour exécuter leur peine dans les prisons du Reich.

Parmi les premières organisations de résistance dont les membres ont été précocement jugés en Normandie figurent aussi l’Organisation secrète et le Front national. Une dizaine d’entre eux sont arrêtés. La plupart purge leur peine en France jusqu’en 1942 ou 1943, avant d’être déportés ou fusillés comme otages.

Les arrestations des derniers jours du mois de juin illustrent les prémices de la

répression idéologique des mois à venir. Le jour même du déclenchement de l’Opération

Barbarossa, le 22 juin 1941, des réfugiés russes sont interpellés. La Feldgendarmerie arrête Joseph Curfist  , ingénieur chimiste, domicilié à Caen. Le lendemain Saul Frucht

, ingénieur chimiste, domicilié à Caen. Le lendemain Saul Frucht  , juif, réfugié de Russie, directeur d’un atelier de confection à Saint-Cyr-le-Vaudreuil,

est arrêté. Wladimir Grunberg

, juif, réfugié de Russie, directeur d’un atelier de confection à Saint-Cyr-le-Vaudreuil,

est arrêté. Wladimir Grunberg  , domicilié à Saint-Sauveur-le-Vicomte, subit le même sort. C’est aussi le cas à Elbeuf

de Morko Silberstein

, domicilié à Saint-Sauveur-le-Vicomte, subit le même sort. C’est aussi le cas à Elbeuf

de Morko Silberstein  , du tailleur Itsek Drapkin

, du tailleur Itsek Drapkin  qui exerce son art à Dieppe, et de Léon Rybstein

qui exerce son art à Dieppe, et de Léon Rybstein  , originaire de Rouen. Tous restent détenus jusqu’à leur déportation en septembre

1942 (transport K31 ou K32).

, originaire de Rouen. Tous restent détenus jusqu’à leur déportation en septembre

1942 (transport K31 ou K32).

Citons enfin le cas particulier de quelques réfugiés espagnols (cinq) qui étaient

arrivés en Normandie dans des groupements de travail lors de la Drôle de guerre. Arrêtés

sur le front en juin 1940 et en principe protégées par les Conventions de Genève,

Manuel Peris Alfonso  , Liern Barbera

, Liern Barbera  ou encore Rafael Inglada Arnabat

ou encore Rafael Inglada Arnabat  , républicains ou anarchistes, apatrides depuis leur arrivée en France après la fin

de la Guerre d’Espagne, sont déportés au camp de concentration de Mauthausen, fin

1940 ou début 1941.

, républicains ou anarchistes, apatrides depuis leur arrivée en France après la fin

de la Guerre d’Espagne, sont déportés au camp de concentration de Mauthausen, fin

1940 ou début 1941.

2. Juillet 1941-Juin 1943 : la répression prend une tournure politique et idéologique

↑Le 22 juin 1941, afin d’agrandir « l’espace vital » des populations « aryennes », Hitler ordonne l’invasion de l’Union Soviétique. Le Reich affiche désormais clairement son hostilité aux communistes. Une logique idéologico-répressive où cohabitent répression judiciaire à visage légal, politique des otages et externalisation de la terreur à vocation dissuasive se met dès lors en place en France. La politique antisémite des nazis qui avait trouvé un écho auprès du gouvernement de Vichy avec la publication du décret sur le statut des Juifs en octobre 1940, franchit dans ce cadre une nouvelle étape qui mène au déclenchement de la « Solution finale » en France. Polices allemandes et françaises s’entendent pour traquer leur ennemi commun : « le judéo-bolchevique ».

2.1. La résistance se développe

↑Depuis l’invasion de l’URSS, les

communistes n’ont plus d’état d’âme et s’engagent massivement dans la Résistance [8] 8. J. Quellien, F. (…) . Sous l’égide du Front national, des groupes s’implantent dans toute la région et

plus particulièrement dans les régions industrielles de Haute-Normandie. La résistance

communiste se dote en 1942 d’une organisation militaire : les Francs-tireurs et partisans

français (FTPF). André Pican  s’impose alors à la direction régionale du Parti, puis il est promu à Paris comme

adjoint de Félix Cadras, responsable national de l’Organisation. Marcel Dufriche lui

succède, secondé par André Duroméa

s’impose alors à la direction régionale du Parti, puis il est promu à Paris comme

adjoint de Félix Cadras, responsable national de l’Organisation. Marcel Dufriche lui

succède, secondé par André Duroméa  qui devient en 1943 responsable interrégional pour l’action militaire. Les responsables

départementaux entrent en clandestinité : Roger Bastion

qui devient en 1943 responsable interrégional pour l’action militaire. Les responsables

départementaux entrent en clandestinité : Roger Bastion  dans le Calvados, succède vers la fin de l’année à André Defrance

dans le Calvados, succède vers la fin de l’année à André Defrance  dans le département de la Manche. Tous vivent au quotidien sous la menace d’une arrestation.

Celles d’André Pican et de Félix Cadras en février 1942 à Paris provoquent une véritable

hécatombe dans la région.

dans le département de la Manche. Tous vivent au quotidien sous la menace d’une arrestation.

Celles d’André Pican et de Félix Cadras en février 1942 à Paris provoquent une véritable

hécatombe dans la région.

Mais ils ne sont pas les seuls. En avril 1942, l’Organisation civile et militaire

(OCM) s’implante en Normandie sous la houlette

de Marcel Girard, natif de Caen, industriel du ciment. Au mouvement est ajouté un

réseau de renseignement Centurie, rattaché au BCRA. À la fin de l’année, l’OCM se

rapproche d’un autre mouvement, Ceux de la résistance, composé d’anciens de l’Armée

des volontaires et du réseau Hector décimé fin 1941. Celui-ci s’avère particulièrement

actif en Basse-Normandie. L’organisation figure parmi les plus importantes de la région.

D’autres mouvements s’implantent aussi, tels Libération-Nord et son réseau Cohors-Asturie

qui attirent souvent des résistants peu enclins à rejoindre les rangs de la résistance

communiste. Un mouvement gaulliste, républicain, démocrate-chrétien prend pied dans

l’Orne, Résistance, du nom de son journal. Dans l’Eure, une partie des effectifs du

Front national, peu favorables aux idées communistes, rejoignent ce mouvement, tels

André Antoine  , le jeune chef régional de l’action militaire.

, le jeune chef régional de l’action militaire.

Le mouvement Vengeance et son réseau Turma sont mis sur pied à l’initiative d’un jeune

pharmacien, Bernard Lauvray,  fils du sénateur de l’Eure. Après l’arrestation de celui-ci, Louis Maury

fils du sénateur de l’Eure. Après l’arrestation de celui-ci, Louis Maury  prend la responsabilité du département où le mouvement est sans doute le mieux implanté,

même si des antennes existent dans l’Orne et un sous-réseau dans le Calvados : Arc-en-Ciel.

prend la responsabilité du département où le mouvement est sans doute le mieux implanté,

même si des antennes existent dans l’Orne et un sous-réseau dans le Calvados : Arc-en-Ciel.

De moindre importance, l’Organisation de résistance de l’armée (ORA) s’implante plus tardivement dans la région, au début de

l’année 1943. Elle participe notamment aux recrutements et aux instructions militaires

des jeunes réfractaires des mouvements de l’OCM

ou de Vengeance. Dans l’Orne, Régis des Plas  en assure la coordination.

en assure la coordination.

Auprès des mouvements, s’implantent de nombreux réseaux qui relèvent le plus souvent du BCRA ou du Special Operations Executive, les services secrets britanniques. Parfois représentés par quelques hommes seulement, ils sont une trentaine dans l’Orne, une quarantaine dans le Calvados et au moins autant en Seine-Inférieure. Le réseau Alliance connaît une forte extension dans la région, notamment du fait de ses missions de renseignement sur le Mur de l’Atlantique. Les trois principaux réseaux Buckmaster qui opèrent en Normandie sont Jean-Marie-Donkeyman, Prosper-Physician et Hamlet-Salesman.

2.2. En face, de nouveaux acteurs entrent en scène

↑Les désaccords qui opposent depuis plusieurs mois le MBF à ses autorités de tutelle quant au bien-fondé de sa politique de « maintien de l’ordre et de la sécurité » conduisent le Führer à signer un décret transférant les pouvoirs de police des militaires à un Chef supérieur de la police et de la SS (Höherer SS- und Polizeiführer, HSSPF) au printemps 1942. Intronisé par Heydrich à Paris en mai 1942, Carl Oberg prend officiellement ses fonctions en France en juin 1942. Chargé à la fois de la traque des résistants et de la « question juive », il récupère la plupart des effectifs policiers jusqu’ici sous la tutelle du MBF (GFP et personnel administratif du « groupe police » de son état-major administratif), lesquels passent donc sous le contrôle de la Sipo-SD (Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst – police de sûreté et services de renseignements du NSDAP).

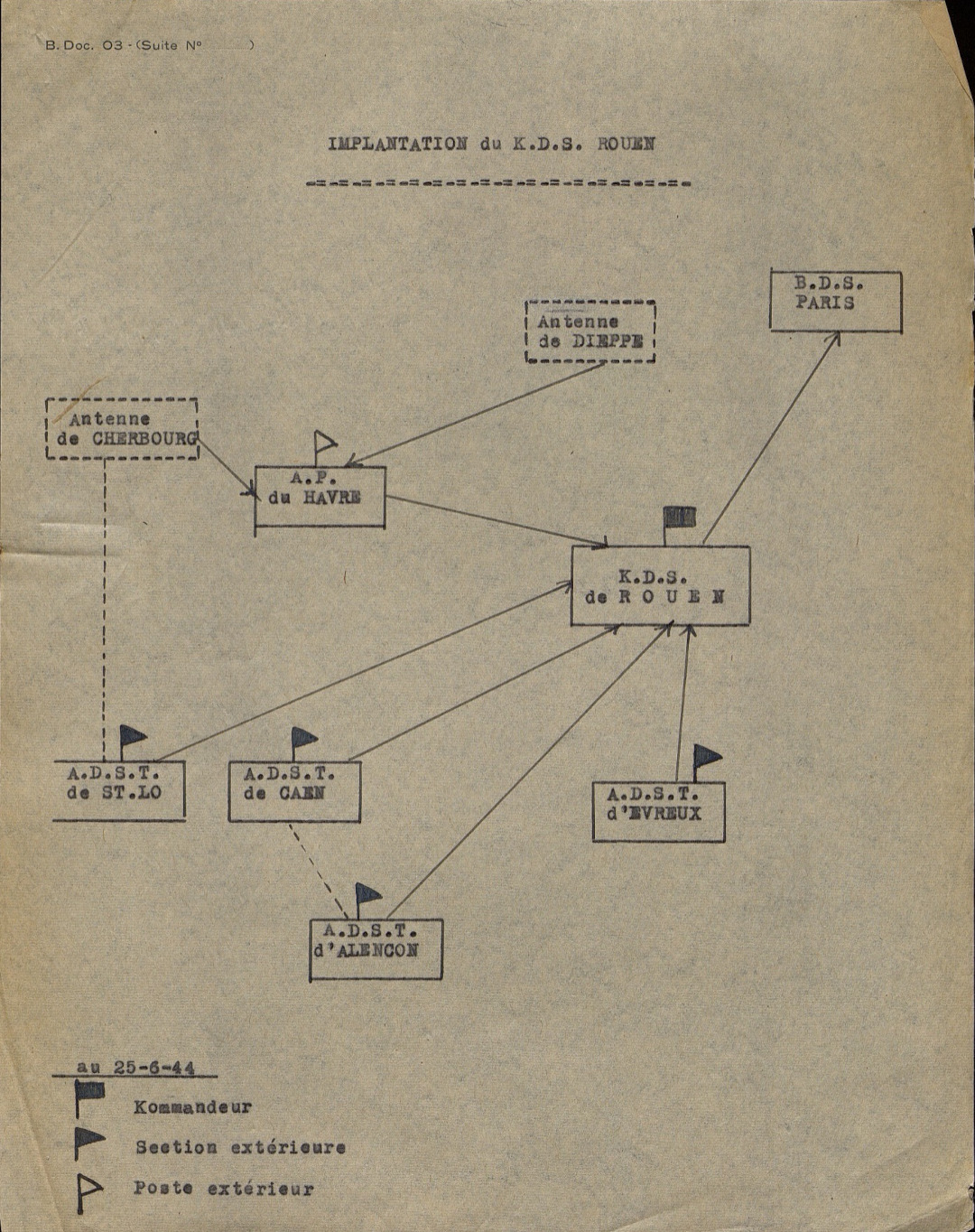

En Normandie, ces effectifs sont estimés à 200-250 personnes auxquelles s’ajoutent leurs auxiliaires français, peut-être aussi nombreux. Outre un commandement régional à Rouen (KdS), il existe des antennes pour les cinq départements ainsi que dans les ports du Havre et de Dieppe (en 1944). À Rouen, la rue du Donjon abrite désormais la Sipo-SD dans un immeuble dont les caves servent à l’interrogatoire des prisonniers. Trois membres de la SS se succèdent à la tête de la région : le lieutenant-colonel Rolf Müller, Anton Dauber et le lieutenant-colonel Bruno Müller. L’inspecteur de police judiciaire Louis Alie y a installé son bureau. Ce brillant policier français, anticommuniste forcené et collaborateur zélé, joue un rôle de premier plan dans le démantèlement de la Résistance dans toute la Normandie. Au SD de Caen sévissent deux policiers professionnels, Heinrich Meier puis Harald Heynes. Ils sont épaulés par des collaborateurs français : Raoul Hervé, un garagiste de Saint-Aubin-sur-Mer, et « sa bande », ou encore Lucien Brière. À Alençon, la Sipo-SD s’installe rue de Bretagne sous la direction de Harald Heynes puis de Richard Reinhardt. Elle s’entoure des services de Bernard Jardin, un individu sans conviction politique mais qui réunit autour de lui des désœuvrés criminels. À Évreux, le SD qui s’installe en avril 1942 est sous l’autorité de Walter Kunrede, un professeur de géographie de l’université de Hambourg, nazi convaincu. Il est remplacé en 1944 par Helmut Heineck. De nombreuses infiltrations que l’on doit à un certain « Georgius » donnent lieu à des exécutions et à des arrestations. Au KdS de Cherbourg, Richard Reinhard dirige le SD avant de rejoindre Alençon. Un certain Arthur (ou Ernst) Junger dirige l’antenne de Saint-Lô avant de céder la place à Dorcher, fin 1943.

Le gouvernement de Vichy n’est pas en reste pour renforcer son appareil répressif. Entre le 19 avril et le 17 juillet 1941, pas moins de onze lois et décrets, construits autour de l’étatisation de tous les services de police sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, bouleversent l’organisation de la police. En même temps qu’ils « sortent la police du giron municipal », ces textes viennent préciser les pouvoirs de police des nouveaux préfets de régions et de leurs intendants de police. En Normandie, le maintien de l’ordre est désormais sous l’autorité du préfet de Région (René Bouffet en 1941-42, André Parmentier en 1942-44, Louis Dramard en 1944) dont les services sont toutefois tenus de coopérer, ce qui n’ira pas sans tiraillements, avec ceux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), autrement dit : la police judiciaire et notamment la redoutable 3e brigade mobile du commissaire Dargent, le Renseignement général dirigé par le commissaire Duboc, mais aussi la Sécurité publique sous les ordres du commissaire Dussaule puis du commissaire Bartoli. Les brigades mobiles de la Police judiciaire se dotent enfin de compétence à caractère politique avec des sections spécialisées pour les « menées antinationales » ou la persécution des juifs. Rouen joue désormais un rôle de première importance dans les prises de décision quant à la répression dans la région et les collaborations avec les polices allemandes.

2.3. Le judéo-bolchevique : voilà l’ennemi !

↑L’invasion de l’URSS par l’Allemagne, suivie de près par l’entrée en application du décret NN, marque une rupture décisive. Le nouveau dispositif répressif allemand, mis en place par le MBF dès l’été 1941 et adopté par la Sipo-SD en juin 1942, s’appuie désormais sur deux instruments principaux.

2.3.1. Dans les prétoires

↑Le premier d’entre eux demeure judiciaire. Les tribunaux militaires conservent en effet un rôle de premier plan dans la répression des oppositions et sont pleinement intégrés au dispositif répressif dirigé par la Sipo-SD à partir de l’été 1942.

Les sanctions pénales s’aggravent entre l’automne 1941 et la fin de l’été 1942 en

cas de détention d’armes et, à partir du début de l’année 1942, à l’encontre des résistants.

En Normandie, 22 condamnations à mort sont prononcées pour détention d’arme, parfois

combinée à un délit de droit commun. Dénoncé par un voisin, Eugène Caudebec  est arrêté le 19 mars 1942 pour détention d’armes françaises et allemandes. Il meurt

fusillé au stand de tir du Grand-Quevilly, le 13 avril 1942. Le tribunal de la FK

d’Évreux condamne à la même peine Joseph Devaux

est arrêté le 19 mars 1942 pour détention d’armes françaises et allemandes. Il meurt

fusillé au stand de tir du Grand-Quevilly, le 13 avril 1942. Le tribunal de la FK

d’Évreux condamne à la même peine Joseph Devaux  qui avait été interpellé par la gendarmerie de Pont-Audemer pour une tentative de

meurtre avec une arme allemande avant d’être transféré aux autorités allemandes. Dans

la Manche, Marcel Delanois

qui avait été interpellé par la gendarmerie de Pont-Audemer pour une tentative de

meurtre avec une arme allemande avant d’être transféré aux autorités allemandes. Dans

la Manche, Marcel Delanois  a réuni un stock d’armes et en parle à un ami qui le dénonce. Il est arrêté le 1er

octobre 1941 et condamné à mort le 14 mars 1942 par la FK

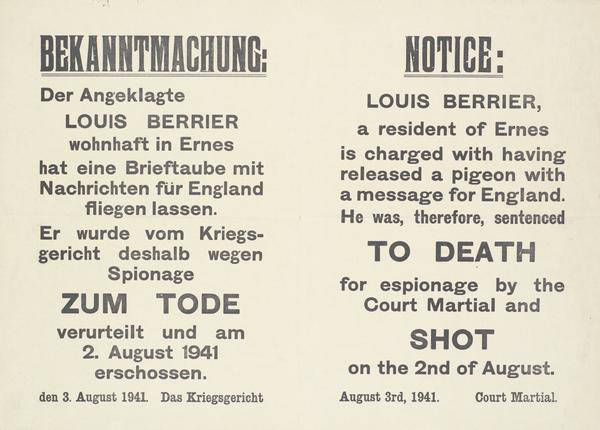

de Saint-Lô. Mentionnons encore Louis Berrier

a réuni un stock d’armes et en parle à un ami qui le dénonce. Il est arrêté le 1er

octobre 1941 et condamné à mort le 14 mars 1942 par la FK

de Saint-Lô. Mentionnons encore Louis Berrier  . Arrêté par la Feldgendarmerie le 15 juillet 1941 pour avoir renvoyé en Angleterre un pigeon voyageur parachuté

dans sa cage d’osier, il est fusillé un mois plus tard.

. Arrêté par la Feldgendarmerie le 15 juillet 1941 pour avoir renvoyé en Angleterre un pigeon voyageur parachuté

dans sa cage d’osier, il est fusillé un mois plus tard.

Une nouvelle bascule intervient au printemps 1942. Dès lors, et ce jusqu’à la fin de l’Occupation, les résistants communistes, arrêtés le plus souvent par la police française, font figure de principales victimes des tribunaux militaires allemands : ceux de la branche politique d’abord puis, à partir de l’automne 1942, de la branche armée.

En Normandie, depuis l’Entre-deux-guerres, le Parti communiste s’était particulièrement implanté dans les régions industrielles de Rouen : Elbeuf et les banlieues de l’industrie pétrolière des bords de Seine. Ces territoires figurent, avec les dockers des ports du Havre ou de Cherbourg, parmi les bastions communistes les plus importants de la région. Dans une moindre mesure, Caen, Évreux et Argentan comptent aussi dans les entreprises locales quelques cellules et quelques syndicats actifs, lesquels avaient montré leur détermination lors des grandes grèves de 1936. L’interdiction du Parti communiste après la signature du Pacte germano-soviétique et la déclaration de guerre à l’Allemagne n’ont pas mis fin à l’engagement politique de nombre de militants, politiques ou syndicalistes. Après l’invasion de l’URSS, ils sont nombreux à ne plus se contenter de diffuser de la propagande hostile à Vichy et à s’engager résolument dans la lutte armée au sein de l’Organisation secrète puis du Front national. À leur actif figurent des attentats contre des personnes, des atteintes aux biens de l’armée allemande, des sabotages ferroviaires et industriels, l’élaboration de caches d’armes, etc.

Les premiers à être jugés appartiennent toutefois à la branche politique du parti communiste clandestin. Fichés par les Renseignements généraux dans le fameux « carnet B » depuis les années 1930, les « sympathisants » du Parti s’avèrent faciles à localiser…

Diffuser des tracts communistes est désormais un motif de condamnation à mort. Plus

d’une cinquantaine d’arrestations sont effectuées pour ce motif durant l’été 1941.

À Blainville-sur-Orne dans le Calvados, Maurice Hébert  est jugé pour détention de tracts communistes et fusillé en décembre 1941 à la caserne

du 43e régiment d’infanterie à Caen. Dans l’Eure, un réseau de distribution de tracts

est entièrement démantelé au sanatorium de la Musse. Proches du Front national, ces

résistants s’étaient imprudemment faits remarqués en manifestant le 1er mai 1941.

En mars de l’année suivante, le groupe est interpellé et jugé à la FK

517 de Rouen. Arnaud Salmabide

est jugé pour détention de tracts communistes et fusillé en décembre 1941 à la caserne

du 43e régiment d’infanterie à Caen. Dans l’Eure, un réseau de distribution de tracts

est entièrement démantelé au sanatorium de la Musse. Proches du Front national, ces

résistants s’étaient imprudemment faits remarqués en manifestant le 1er mai 1941.

En mars de l’année suivante, le groupe est interpellé et jugé à la FK

517 de Rouen. Arnaud Salmabide  est fusillé 18 mai 1942 à Évreux au lieu-dit Le Long Buisson avec ses trois camarades,

Bernard Démare,

est fusillé 18 mai 1942 à Évreux au lieu-dit Le Long Buisson avec ses trois camarades,

Bernard Démare,  Jean Gatinel

Jean Gatinel  et Alexandre Le Clec’h

et Alexandre Le Clec’h  . Pierre Gourlaouen

. Pierre Gourlaouen  est, quant à lui, déporté vers la prison de Dietz à la suite de ce même jugement.

Dans l’Orne, le 18 octobre, une vague d’arrestations touche la région de Flers, Tinchebray

et Vassy. La GFP arrête notamment Joseph Bacco

est, quant à lui, déporté vers la prison de Dietz à la suite de ce même jugement.

Dans l’Orne, le 18 octobre, une vague d’arrestations touche la région de Flers, Tinchebray

et Vassy. La GFP arrête notamment Joseph Bacco  , Henri Véniard

, Henri Véniard  et Maurice Hochet

et Maurice Hochet  suite à une distribution massive de tracts. Henri Véniard est condamné à mort pour

« intelligence avec l’ennemi » et fusillé, les autres sont déportés après avoir été

acquittés.

suite à une distribution massive de tracts. Henri Véniard est condamné à mort pour

« intelligence avec l’ennemi » et fusillé, les autres sont déportés après avoir été

acquittés.

2.3.2. La politique des otages

↑2.3.2.1. Les exécutions, de septembre 1941 à septembre 1942

↑Mais si la répression allemande connaît un tournant idéologique majeure au lendemain de l’invasion de l’URSS par l’Allemagne et de l’engagement du parti communiste clandestin dans la lutte armée, c’est aussi et surtout au travers de la « politique des otages ». Le dispositif judiciaire se double de mesures extra-judiciaires dont les femmes sont cette fois exclues et qui cible spécifiquement l’ennemi « judéo-bolchevique ».

La procédure est réglementée par le MBF au lendemain de l’assassinat, à Paris, de l’aspirant de marine Alfons Moser par Pierre Georges, un jeune militant communiste des Bataillons de la jeunesse, le 21 août 1941. Le 28 septembre 1941, le Commandant militaire allemand Otto von Stülpnagel diffuse auprès de ses services un « code des otages » qui prévoit les catégories de détenus à porter sur les listes de personnes destinées à « expier » les attentats : les membres d’organisations communistes ou anarchistes d’abord, les « personnes récemment arrêtées à la suite d’actes de terreur ou de sabotage en raison de leurs relations avec l’entourage des auteurs présumés desdits actes », enfin les gaullistes. N’y figurent pas encore explicitement les Juifs, ce qui ne les empêchera pas d’être immédiatement ciblés.

La procédure est appliquée à partir de l’automne 1941 et consiste à fusiller des otages en représailles des attentats commis contre l’occupant. Le MBF rompt dès lors avec la pratique traditionnelle de la prise d’otages. Il décide en effet de ne pas prélever les otages destinés à être fusillés en cas d’attentats parmi les notables, mais parmi le « cercle des coupables présumés », c’est-à-dire, en pratique, parmi les détenus communistes et bientôt juifs.

En Normandie, les premières fusillades d’otages ont lieu en décembre. Incarcérés à

la prison de Beaulieu dans le quartier de la Maladrerie, ces hommes n’ont pas nécessairement

de lien avec la région. Proche de Paris, cette prison est en effet réservée et aménagée

pour les longues peines. Le 15 décembre 1941, les autorités allemandes y prélèvent

treize communistes arrêtés par la police française et condamnés aux travaux forcés

par la Section spéciale de Paris. Lucien Sampaix  ou encore Joseph Di Fusco

ou encore Joseph Di Fusco  [9] 9. J.-A. di Fusco, (…) figurent parmi les victimes de ces premières exécutions d’otages en Normandie. Michel Farré,

[9] 9. J.-A. di Fusco, (…) figurent parmi les victimes de ces premières exécutions d’otages en Normandie. Michel Farré,  un jeune communiste de Mondeville, est le seul Normand. D’autres sont exécutés au

Mont-Valérien, à Suresnes, comme Marcel Fézandelle

un jeune communiste de Mondeville, est le seul Normand. D’autres sont exécutés au

Mont-Valérien, à Suresnes, comme Marcel Fézandelle  du Trait (Seine-Inférieure) et Désiré Pucet

du Trait (Seine-Inférieure) et Désiré Pucet  de Sainte-Marthe dans l’Eure.

de Sainte-Marthe dans l’Eure.

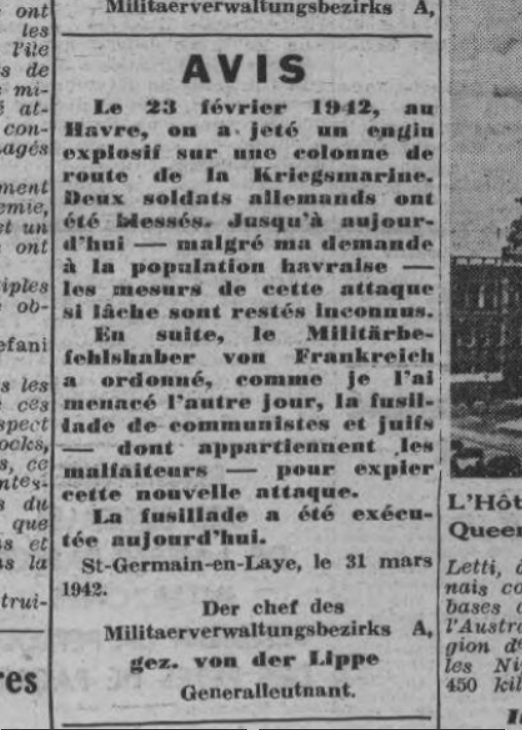

Réciproquement, plusieurs attentats commis en Normandie donnent lieu à des exécutions d’otages dans d’autres régions… Ceux perpétrés à Elbeuf le 21 janvier 1942 et à Rouen le 4 février 1942 se soldent ainsi par l’exécution de vingt otages. Trois semaines plus tard, vingt détenus sont passés par les armes en représailles de l’attentat du 23 février 1942 au Havre. Ce jour-là, un jeune groupe de résistants communistes avait lancé une grenade sur un détachement de marins allemands, place de l’Arsenal. Deux soldats furent blessés. Une rafle effectuée le jour même sur les lieux de l’attentat et le lendemain dans les milieux communistes conduisit à de nombreuses interpellations. Le 5 avril, le Journal de Rouen publie l’avis du Chef régional de l’administration militaires allemande : « malgré ma demande, les auteurs de cette attaque si lâche sont restés inconnus (…) comme je l’ai menacé l’autre jour, la fusillade a été exécutée aujourd’hui, Saint-Germain-en-Laye, 31 mars 1942 ».

L’attentat perpétré le 21 janvier 1942 par deux cyclistes à Saint-Aubin-lès-Elbeuf,

en banlieue de Rouen, provoque la mort de quatre marins… Vingt personnes, tous militants

communistes, sont portées sur la liste des otages à exécuter. Neuf sont fusillés à

Caen dont plusieurs Juifs, parmi lesquels se trouve Judas Eidelman  mais aussi Joseph Le Clainche

mais aussi Joseph Le Clainche  [10] 10. L. Poulhès, « L (…) .

[10] 10. L. Poulhès, « L (…) .

Les fusillades en représailles des attentats d’Airan [11] 11. J. Quellien, Ré (…) commis les 15 et 16 avril 1942 et dans la nuit du 30 avril au 1er mai, figurent parmi les plus importantes de la région. Aux yeux des Allemands, la

mort de 38 soldats et les centaines de blessés occasionnées lors de ces déraillements

de trains opérés par une poignée de résistants FTP

sur la ligne Maastricht-Cherbourg, ne peuvent rester impunis. Le 30 avril 1942, vingt-quatre

exécutions sont ordonnées en France suite au premier attentat de Moult-Argences :

à Amiens, Vannes, Tours, Auxerre et Caen, où Jean Surmatz  et Louis Bouillard

et Louis Bouillard  sont passés par les armes. Les 9 et 12 mai, 28 otages sont fusillés, cette fois en

« expiation » du sabotage commis le 1er mai, dont Henri Donnet,

sont passés par les armes. Les 9 et 12 mai, 28 otages sont fusillés, cette fois en

« expiation » du sabotage commis le 1er mai, dont Henri Donnet,  à Rouen, Pierre Mangel

à Rouen, Pierre Mangel  et Pierre Faurès

et Pierre Faurès  à Caen.

à Caen.

Le MBF espérait ainsi effrayer les résistants

potentiels et « les terroristes » mais aussi convaincre les Français que la répression

ne frappait qu’une minorité d’individus présentant un profil politique et racial spécifique.

Après le transfert des pouvoirs de police à un HSSPF, la Sipo-SD

reprend à son compte les grandes lignes de la « politique de otages » du MBF. Mais au lieu d’ordonner des exécutions d’otages à intervalles

rapprochés à la suite de chaque attentat, Oberg préfère les regrouper et leur donner

un caractère massif pour en accentuer l’effet dissuasif. La dernière fusillade témoigne

de cette volonté de marquer les esprits. Le 21 septembre 1942, 116 otages sont exécutés

au Mont-Valérien et à Bordeaux. Des Normands figurent parmi les victimes de Suresnes :

Roger Bastion  de Caen, Achille Mesnil

de Caen, Achille Mesnil  de Cherbourg, Marcel Champion

de Cherbourg, Marcel Champion  de Mesnil-Maugis dans l’Orne, Noël David

de Mesnil-Maugis dans l’Orne, Noël David  d’Évreux, ou encore Henri Aubergier

d’Évreux, ou encore Henri Aubergier  de Rouen.

de Rouen.

Au total, 204 otages ont été fusillés entre juin 1942 et septembre 1942 sur ordre du HSSPF dans le ressort du MBF, ce qui porte le bilan de la politique des exécutions d’otages mises en œuvre entre septembre 1941 et septembre 1942 à 734 victimes.

2.3.2.2. Les déportations « expiatoires »

↑Suite au démantèlement de plusieurs groupes résistants auxquels sont attribués la plupart des attentats commis entre juin et septembre 1942, et surtout pour des raisons pragmatiques liées au recrutement de la main d’œuvre programmé par la première « action Sauckel » que les exécutions d’otages risquaient de venir compliquer, le HSSPF décide cependant de renoncer à la « politique des otages » telle qu’elle était conçue jusqu’ici.

Les arguments avancés par la Sipo-SD pour mettre fin aux exécutions massives d’otages ne sont pas nouveaux. Jugeant ces fusillades inefficaces car incapables d’effrayer les « terroristes » – pour qui le sacrifice et la provocation d’un cycle « attentats/représailles » seraient devenus une arme de guerre –, et surtout contre-productives au regard des risques qu’elles feraient courir à la Collaboration, le MBF les martèle à ses supérieurs depuis plus d’un an déjà. Et s’il a échoué en son temps à convaincre Berlin de mettre fin à ces bains de sang en cas d’attentat, il a toutefois réussi, dès la fin de l’année 1941, à doter la « politique des otages » d’une nouvelle procédure, destinée à substituer à ces fusillades massives des exécutions plus limitées, mais associées à la déportation de « grandes masses » d’otages juifs et communistes.

Ainsi, la répression des attentats d’Airan ne se solde pas seulement par des exécutions. Dans le Calvados, 120 otages juifs, communistes ou gaullistes sont internés à Compiègne en vue de leur déportation à la suite de ces actions. La majorité d’entre eux monte dans un des wagons du convoi du 6 juillet 1942 [12] 12. C. Cardon-Hamet (…) . Les 21 et 22 octobre 1941, une rafle est menée par les forces de l’ordre françaises dans toutes les banlieues industrielles en Seine-Inférieure : Le Petit et le Grand Quevilly, Sotteville-lès-Rouen, Darnétal, Notre-Dame-de-Gravenchon, Le Trait, Le Havre, etc. Il ne s’agit ni plus ni moins de constituer « une réserve d’otages ». Près d’une centaine de communistes rejoignent les geôles improvisées dans la caserne Hatry ou les cellules de la prison Bonne Nouvelle.

Arrêtés à cette occasion, Albert Champin  , Marcel Genvrin

, Marcel Genvrin  et Lucien Pelletier

et Lucien Pelletier  sont livrés aux Allemands qui les transfèrent au camp de transit de Royallieu à Compiègne,

dans l’attente de leur déportation « expiatoire » vers Auschwitz, le 6 juillet 1942.

D’autres, environ une quarantaine, restent en prison jusqu’à leur départ en janvier

1943 vers les KL de Sachensenhausen.

Ce fut le cas de Gustave Pimont

sont livrés aux Allemands qui les transfèrent au camp de transit de Royallieu à Compiègne,

dans l’attente de leur déportation « expiatoire » vers Auschwitz, le 6 juillet 1942.

D’autres, environ une quarantaine, restent en prison jusqu’à leur départ en janvier

1943 vers les KL de Sachensenhausen.

Ce fut le cas de Gustave Pimont  . Restés eux aussi en prison jusque-là, une vingtaine de Manchois arrêtés en juin,

septembre et octobre 1941 à Cherbourg ou Saint-Lô, montent également à bord du convoi

du 6 juillet 1942 : les militants communistes Édouard Lechevalier

. Restés eux aussi en prison jusque-là, une vingtaine de Manchois arrêtés en juin,

septembre et octobre 1941 à Cherbourg ou Saint-Lô, montent également à bord du convoi

du 6 juillet 1942 : les militants communistes Édouard Lechevalier  et Lucien Levaufre

et Lucien Levaufre  figurent parmi eux. Au total, 216 personnes arrêtées en Normandie sont déportées

dans ce convoi. Intercalé entre les convois de déportés juifs n° 5 et 6, ce « convoi-représailles »

est composé d’environ 1 175 hommes, majoritairement communistes. Formé par le MBF, le convoi part sous la houlette de la Sipo-SD, à laquelle les pouvoirs de police viennent d’être transférés.

figurent parmi eux. Au total, 216 personnes arrêtées en Normandie sont déportées

dans ce convoi. Intercalé entre les convois de déportés juifs n° 5 et 6, ce « convoi-représailles »

est composé d’environ 1 175 hommes, majoritairement communistes. Formé par le MBF, le convoi part sous la houlette de la Sipo-SD, à laquelle les pouvoirs de police viennent d’être transférés.

2.4. Le décret NN

↑2.4.1. Aux prémices du décret NN : l’affaire Porto

↑À l’automne 1941, les services de l’Abwehr mettent en œuvre l’opération « Porto » [13] 13. T. Fontaine, Dé (…) dont l’objectif est le démantèlement d’un des premiers réseaux de résistants d’ampleur

nationale : le réseau Hector. Sous l’autorité de Joseph Placke, un SS

détaché de Paris, plus de 900 personnes sont interpellées dont 720 en France occupée.

En Normandie, l’opération donne lieu à une trentaine d’interpellations. Contrairement

aux procédures appliquées jusqu’ici, les détenus sont interrogés en France mais ils

sont ensuite rapidement transférés vers le Reich pour y être jugés. Faute de preuves,

une vingtaine d’entre eux sont libérés du camp d’Hinzert en août 1942, tels Louis Borderieux  , originaire du Calvados, Édouard Lair

, originaire du Calvados, Édouard Lair  et ses deux fils Pierre

et ses deux fils Pierre  et Robert

et Robert  , domiciliés à Louviers dans l’Eure, mais aussi Yves Baudouin

, domiciliés à Louviers dans l’Eure, mais aussi Yves Baudouin  de Carteret. Le père Boulogne

de Carteret. Le père Boulogne  , curé à Saint-André-de-l’Eure, ne revient pas du camp de Sachsenhausen. Les autres

recouvrent la liberté en avril ou mai 1945.

, curé à Saint-André-de-l’Eure, ne revient pas du camp de Sachsenhausen. Les autres

recouvrent la liberté en avril ou mai 1945.

2.4.2. Le décret NN

↑Une nouvelle forme de déportation vient compléter l’arsenal judiciaire allemand en décembre 1941. Jugeant la justice militaire en France occupée trop lente et trop peu dissuasive, Hitler et Keitel décident de la doter d’une nouvelle arme en promulguant un décret aujourd’hui connu sous le nom de « décret NN ». Celui-ci dispose que les auteurs d’actes menaçant gravement la sécurité de la puissance occupante ou du Reich ne devront être jugés en territoire occupé que si leur condamnation à mort paraît assurée et susceptible d’être prononcée et exécutée « avec le minimum de diligence ». Les autres seront transférés en Allemagne pour y être soumis à une juridiction militaire ou civile. Pour renforcer l’effet d’intimidation de la procédure, toutes les demandes de renseignements quant au sort des déportés devaient être rejetées. Ainsi, les prévenus disparaîtraient dans la « nuit et brouillard » (Nacht und Nebel), laissant leur entourage dans l’ignorance de leur sort.

Son application conduit, entre mai 1942 – départ des premiers convois – et juin 1943, à la « déportation NN » de près de 1200 suspects. En Normandie, environ 150 détenus sont acheminés vers Hinzert, un camp géré par les SS où transitent la plupart des déportés NN en attendant leur éventuel jugement.

La procédure est principalement appliquée aux résistants non-communistes et aux résistants de la branche politique du PCF, quand ceux-ci n’ont pas été laissés aux bons soins de la police française selon les accords Bousquet-Oberg. En effet, ces accords ont scellé, à la fin de l’été 1942, le renforcement de la collaboration entre les polices allemande et française contre leurs ennemis communs, en échange d’une augmentation des moyens humains et matériels accordés aux forces de l’ordre françaises et surtout d’un rétablissement en trompe l’œil de la souveraineté de l’appareil répressif français en zone occupée. Sur le terrain, l’inspecteur de la police judiciaire de la Région de Rouen, Louis Alie, incarne parfaitement ces nouveaux accords. Inspecteur brillant, il se rapproche très vite de la Sipo-SD avec laquelle il travaille de façon extrêmement efficace. On lui doit le démantèlement de nombreux réseaux ou mouvements dans la région. Il apparaît même – à moins qu’à la Libération sa hiérarchie cherche à se dédouaner – comme un électron libre qui ne reçoit ses ordres que des Allemands.

Parmi les principales victimes du décret NN figurent également

une grande partie des civils accusés de détention d’arme. Originaires de Landisacq

dans l’Orne, Joseph Bazin  et son fils Marcel

et son fils Marcel  sont dénoncés pour détentions d’armes à feu et sont déportés NN

à Hinzert, en mai 1943. Dans le Calvados, le Dictionnaire recense 25 détenus déportés

dans ce camp pour détention d’armes, dont la majorité meurt en Allemagne, comme Jean-Baptiste Barbault

sont dénoncés pour détentions d’armes à feu et sont déportés NN

à Hinzert, en mai 1943. Dans le Calvados, le Dictionnaire recense 25 détenus déportés

dans ce camp pour détention d’armes, dont la majorité meurt en Allemagne, comme Jean-Baptiste Barbault  de Vernon décédé au KL Gross

Rosen. En Seine-Inférieure, on dénombre dix-sept arrestations pour le même motif.

Quatorze sont enregistrées dans la Manche. Arrêtés puis déportés dans ce cadre, Bienaimé Brunet

de Vernon décédé au KL Gross

Rosen. En Seine-Inférieure, on dénombre dix-sept arrestations pour le même motif.

Quatorze sont enregistrées dans la Manche. Arrêtés puis déportés dans ce cadre, Bienaimé Brunet  du Mesnil et Victor Durand

du Mesnil et Victor Durand  de Parigny ne reviennent pas. Paul Luce

de Parigny ne reviennent pas. Paul Luce  figure quant à lui parmi les NN rescapés.

figure quant à lui parmi les NN rescapés.

Les communistes engagés dans la lutte armée continuent en revanche à être massivement jugés et condamnés à mort en zone occupée.

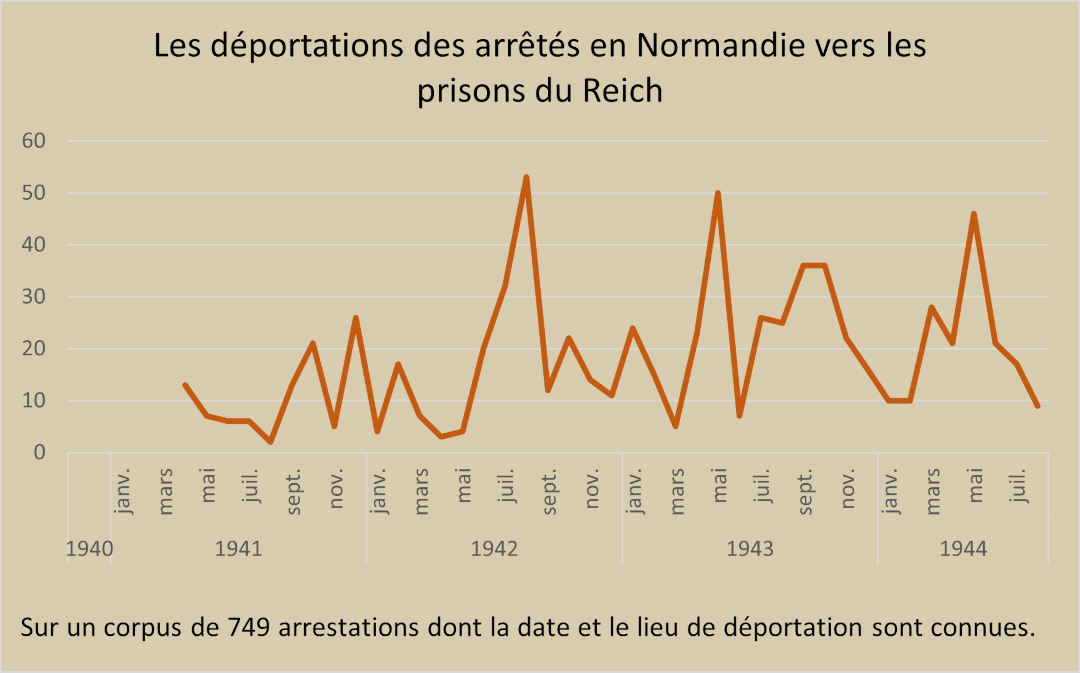

2.4.3. Les déportations carcérales

↑Pour renforcer l’effet dissuasif des jugements de ses tribunaux dans un contexte jugé particulièrement tendu en France occupée, mais aussi désengorger les prisons de son ressort, le MBF ordonne par ailleurs le transfert de catégories de plus en plus nombreuses de condamnés vers les établissements pénitentiaires du Reich. La mesure touche près de 1 750 personnes entre le mois de juin 1941 et la fin du mois de mai 1943 [14] 14. Données tirées (…) .

2.5. La mise en œuvre de la « solution finale »

↑En Normandie, les communautés juives vivent surtout dans les villes. Mais parce qu’ils sont menacés depuis l’invasion de 1940, des Juifs originaires d’autres régions, de Paris surtout, se réfugient aussi dans les campagnes normandes, espérant ainsi, a minima, un certain répit.

Depuis 1941 pourtant, des Juifs sont arrêtés en Normandie. Du fait de leur nationalité

russe d’abord (cf supra). D’autres sont la cible de la « politique des otages » comme à Rouen et à Elbeuf,

où plus de 70 hommes sont raflés dans la nuit du 6 au 7 mai 1942 suite à un attentat

commis contre des militaires allemands à Rouen. Parmi eux, figurent tous les hommes

de la famille Ettinger, établie à Rouen depuis les années 1920. Pinkus  , Nathan

, Nathan  , Jacques

, Jacques  , Henri

, Henri  et Albert

et Albert  , naturalisés ou de nationalité française, sont ensuite internés à Drancy. Ils sont

déportés à Auschwitz le mois suivant.

, naturalisés ou de nationalité française, sont ensuite internés à Drancy. Ils sont

déportés à Auschwitz le mois suivant.

Mais à partir de l’été 1942, les convois composés exclusivement de Juifs répondent à une tout autre logique. La politique des autorités d’occupation à laquelle souscrit le gouvernement de Vichy prend une toute autre forme : hommes, femmes et enfants sont rassemblés dans des camps d’internement (Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers) en vue de leur déportation vers les camps d’extermination. Le plus souvent, les ordres viennent de Paris mais une antenne de la Police aux questions juives sous la houlette de son délégué régional, André Coulon, s’avère particulièrement active pour traquer les Juifs en Normandie.

De juin à octobre 1942, de très nombreux convois partent de France, emportant plus

de 35 000 Juifs vers les camps d’extermination. En Normandie, environ 28% des Juifs

déportés l’ont été entre juillet et novembre 1942. Désormais, femmes et enfants font

partie des convois. Des Juifs Français ou naturalisés français aussi, tels les enfants

Kirzner  domiciliés à Caen. Les enfants Ettinger

domiciliés à Caen. Les enfants Ettinger  , dont les pères et frères étaient déjà internés, connaissent un sort identique. La

famille d’origine roumaine Bonnem

, dont les pères et frères étaient déjà internés, connaissent un sort identique. La

famille d’origine roumaine Bonnem  qui réside à Alençon, mais aussi les Goldenberg

qui réside à Alençon, mais aussi les Goldenberg  de Granville ou encore le couple Aszendorf

de Granville ou encore le couple Aszendorf  de nationalité polonaise domicilié à Évreux n’échappent pas non plus à la déportation.

de nationalité polonaise domicilié à Évreux n’échappent pas non plus à la déportation.

Pour les populations juives résidant en Normandie, c’est toutefois l’année 1943 qui,

contrairement à ce qui se produit à l’échelle nationale, s’avère être la plus meurtrière.

46 % des arrestations ont lieu cette année-là. Sous couvert d’une opération de représailles

faisant suite à un nouvel attentat commis le 2 janvier contre un officier de la Feldkommandantur, la Sipo-SD de Rouen ordonne

« de liquider le département de ses Juifs ». Des rafles massives conduisent plus de

180 personnes dans les camps de la mort en février et mars 1943. La plupart d’entre

elles ont été arrêtées dans la nuit du 15 au 16 janvier 1943 à Rouen et dans sa région.

Orchestrées par le Secrétaire général de la préfecture, Jean Spach, les opérations

sont menées en toute discrétion [15] 15. F. Bottois, De (…) . Deux fillettes de la famille Ettinger, Lisa  et Odette

et Odette  , mais aussi Berthe,

, mais aussi Berthe,  Michèle

Michèle  et Annie Erdelyi

et Annie Erdelyi  sont rassemblées avec des dizaines d’autres victimes dans un centre d’internement

rue Poisson à Rouen, avant de rejoindre Drancy puis les chambres à gaz d’Auschwitz.

Enfants d’un prisonnier de guerre français, Claude

sont rassemblées avec des dizaines d’autres victimes dans un centre d’internement

rue Poisson à Rouen, avant de rejoindre Drancy puis les chambres à gaz d’Auschwitz.

Enfants d’un prisonnier de guerre français, Claude  et Colette Tcherkawsky

et Colette Tcherkawsky  figurent parmi les rares rescapés.

figurent parmi les rares rescapés.

2.6. Pallier les besoins de main-d’œuvre par des déportations massives : l’opération meerschaum

↑Avec le basculement de l’Allemagne nazie dans la guerre totale, les enjeux de réquisition de main-d’œuvre deviennent aussi déterminants que le maintien de l’ordre dans les territoires occupés. Le 14 décembre 1942, Himmler demande aux organismes policiers du Reich et des territoires occupés l’envoi dans les camps de concentration de 35 000 « détenus aptes au travail ». Les besoins d’approvisionnement du système concentrationnaire en travailleurs forcés mis au service de l’économie de guerre allemande conduisent au départ des premiers convois massifs de détenus que la Sipo-SD est autorisée, depuis l’automne 1942, à transférer directement vers les camps de concentration du Reich en dehors de toute procédure judiciaire.

Durant la première moitié de l’année 1943, les convois organisés dans le cadre de l’opération Meerschaum entraînent le départ vers le système concentrationnaire de près de 7 000 détenus, dont 322 l’étaient en Normandie. Ils n’en demeurent pas moins exceptionnels à ce stade et ne modifient pas fondamentalement la « norme répressive » appliquée par l’occupant en France occupée depuis l’été 1941. Certes, ces déportations massives réduisent le rôle joué par les tribunaux militaires et les classements « NN » dans la répression de la Résistance. Pour autant, peu de résistants et de résistantes, et encore moins de résistants ou de résistantes de premier plan sont déportés dans le cadre de cette opération. Il s’agit surtout d’individus ayant contrevenu aux lois sur le travail.

| Date (1943) | KL | Nombre de déportés |

|---|---|---|

| 24 janvier | Sachenhausen | 131 |

| 16 avril | Mauthausen | 34 |

| 20 avril | Mauthausen | 60 |

| 28 avril | Sachenhausen | 11 |

| 8 mai | Sachenhausen | 16 |

| 25 juin | Buchenwald | 70 |

À la même période toutefois, 42 détenus sont encore victimes en Normandie de déportations

judiciaires, via le camp SS d’Hinzert. Les résistants considérés

comme les plus dangereux continuent en effet à faire l’objet de procédures ciblées,

qu’ils soient déportés dans le cadre de la procédure « NN »

ou jugés en France par les tribunaux militaires allemands. Originaire du Mesnil dans

la Manche, Bienaimé Brunet  est déporté NN dans un petit convoi, le 18 février 1943,

aux côtés de 38 autres détenus. Manchois lui aussi, Jacques Bazin

est déporté NN dans un petit convoi, le 18 février 1943,

aux côtés de 38 autres détenus. Manchois lui aussi, Jacques Bazin  quitte la gare de l’Est le 25 février 1943 dans un wagon cellulaire du train Paris-Berlin,

avec 27 autres camarades. Tous deux avaient été arrêtés pour « détention d’armes ».

quitte la gare de l’Est le 25 février 1943 dans un wagon cellulaire du train Paris-Berlin,

avec 27 autres camarades. Tous deux avaient été arrêtés pour « détention d’armes ».

À ces deux procédures ciblées s’en ajoute cependant une nouvelle, extrajudiciaire

cette fois. La Sipo-SD commence

en effet, à compter du printemps 1943, à utiliser le classement « NN » pour déporter, dans de petits convois, des détenus jugés particulièrement

dangereux – cadres de la Résistance en particulier – vers les camps de concentration

du Reich sans intervention des tribunaux militaires et sans perspective de jugement

devant une juridiction allemande. Parmi les 35 hommes entassés le 21 janvier 1943

dans un wagon cellulaire en partance pour le camp d’Hinzert, quatorze sont normands.

Figurent notamment parmi eux Robert Berzin  et Lucien Brunard

et Lucien Brunard  , mais aussi André Tricot

, mais aussi André Tricot  , des résistants du réseau Shelburn.

, des résistants du réseau Shelburn.

3. Juillet 1943-mai 1944 : les déportations massives deviennent la norme

↑Avec le développement de la Résistance et l’enlisement dans la « guerre totale » qui s’accompagne de demandes toujours plus nombreuses d’envois de main-d’œuvre vers le système concentrationnaire, la répression allemande qui visait depuis l’été 1941 principalement les ennemis idéologiques du Reich, communistes et Juifs en particulier, ainsi que tous ceux qui s’en prenaient directement à ses intérêts, change de nature et touche des fractions de plus en plus larges de la population.

Ce tournant majeur s’accompagne d’un rééquilibrage des rôles entre les acteurs policiers et militaires impliqués dans la répression des oppositions en France occupée. La « sécurisation » du territoire relève désormais, côté allemand, de quatre instances principales de commandement : le HSSPF, le MBF, l’OBW (Oberbefehlshaber West - Commandant en chef du front Ouest) et l’OKW (Oberkommando der Wehrmacht - Haut Commandement des Forces Armées), dont les rapports de subordination et les champs de compétences deviennent de plus en plus complexes et opaques, à mesure que la lutte contre les activités de résistance acquiert, aux yeux des Allemands, une dimension qui n’est plus seulement policière, mais aussi et surtout militaire. Reste qu’en cas d’arrestations, c’est bien la Sipo-SD qui continue à maîtriser l’essentiel des aiguillages répressifs.

Entre juillet 1943 et mai 1944, les actions contre la résistance menées aussi bien

par la Sipo-SD et ses auxiliaires

de la police française provoquent de véritables hécatombes. Les policiers pratiquent

l’infiltration des réseaux avec une certaine habileté en retournant nombre de résistants.

S’y ajoutent l’imprudence ou l’inexpérience de jeunes recrues et des interrogatoires

particulièrement musclés qui permettent de faire tomber des réseaux entiers. Au printemps

1944, le réseau Alliance est touché suite à l’infiltration d’un agent double : Lionel

Audiger, Robert Douin  et le colonel De Touchet

et le colonel De Touchet  sont arrêtés. Ils seront exécutés à la prison de Caen en juin 1944. En mai, dans

l’Eure, l’imprudence et la désobéissance d’un jeune agent de liaison conduisent en

camp de concentration plus de 75 personnes : Turma-Vengance n’est plus. Son chef,

Louis Maury

sont arrêtés. Ils seront exécutés à la prison de Caen en juin 1944. En mai, dans

l’Eure, l’imprudence et la désobéissance d’un jeune agent de liaison conduisent en

camp de concentration plus de 75 personnes : Turma-Vengance n’est plus. Son chef,

Louis Maury  , est interpellé avec une vingtaine de camarades dont Charles Madelaine,

, est interpellé avec une vingtaine de camarades dont Charles Madelaine,  René Dauplay

René Dauplay  et Henri Chauvin

et Henri Chauvin  . Le réseau Delbo-Phénix dans la Manche subit lui aussi de plein fouet la redoutable

efficacité des services de police. Valentine Jaffré

. Le réseau Delbo-Phénix dans la Manche subit lui aussi de plein fouet la redoutable

efficacité des services de police. Valentine Jaffré  , Marie

, Marie  et Paul Oursel

et Paul Oursel  sont déportés. En Seine-Inférieure, des chefs du Front National et du CDL sont interpellés : Yves Meyer

sont déportés. En Seine-Inférieure, des chefs du Front National et du CDL sont interpellés : Yves Meyer  et, plus tard, André Mallet

et, plus tard, André Mallet  . Le comité départemental de libération nationale est décapité lui aussi en décembre

1943. Benjamin Remacle,

. Le comité départemental de libération nationale est décapité lui aussi en décembre

1943. Benjamin Remacle,  son président, est arrêté porteur de documents compromettants. Une souricière tendue

par le redoutable inspecteur Alie aidé de la fratrie des Leroux, collaborateurs notoires

à la solde de la Gestapo, permet de faire font tomber le reste des membres : Raoul Leprettre

son président, est arrêté porteur de documents compromettants. Une souricière tendue

par le redoutable inspecteur Alie aidé de la fratrie des Leroux, collaborateurs notoires

à la solde de la Gestapo, permet de faire font tomber le reste des membres : Raoul Leprettre  , René Dragon

, René Dragon  , Etienne Touré

, Etienne Touré  …D’autres chefs sont arrêtés aussi : Jean Thomas

…D’autres chefs sont arrêtés aussi : Jean Thomas  du MNPGD, Edmond Mahieu

du MNPGD, Edmond Mahieu  de l’ORA, Francis Fagot

de l’ORA, Francis Fagot  de l’OCM… En mars 1944, une centaine de membres

du réseau Salesman sont interpellés : Jean

de l’OCM… En mars 1944, une centaine de membres

du réseau Salesman sont interpellés : Jean  et Florentine Sueur

et Florentine Sueur  , Gaston Delbos

, Gaston Delbos  , les maquisards du maquis des Diables noirs, les frères Boulanger, Raoul

, les maquisards du maquis des Diables noirs, les frères Boulanger, Raoul  et Henri

et Henri  , ainsi que leurs épouses, Lucienne

, ainsi que leurs épouses, Lucienne  et Augustine

et Augustine  , etc. Les premiers maquis de l’Orne subissent eux aussi des coups sévères portés

par des collaborateurs acquis à la Collaboration, tels Bernard Jardin et sa bande.

Après l’échec d’un attentat contre un collaborateur, la gendarmerie et les Renseignements

généraux attrapent huit jeunes maquisards. Deux d’entre eux, Charles Dumaine

, etc. Les premiers maquis de l’Orne subissent eux aussi des coups sévères portés

par des collaborateurs acquis à la Collaboration, tels Bernard Jardin et sa bande.

Après l’échec d’un attentat contre un collaborateur, la gendarmerie et les Renseignements

généraux attrapent huit jeunes maquisards. Deux d’entre eux, Charles Dumaine  et André Suriray

et André Suriray  , sont déportés. Les autres sont condamnés à mort et fusillés : Marcel Lemoulan

, sont déportés. Les autres sont condamnés à mort et fusillés : Marcel Lemoulan  , Bernard Montigny

, Bernard Montigny  , Henri

, Henri  et Robert Gagnaire

et Robert Gagnaire  .

.

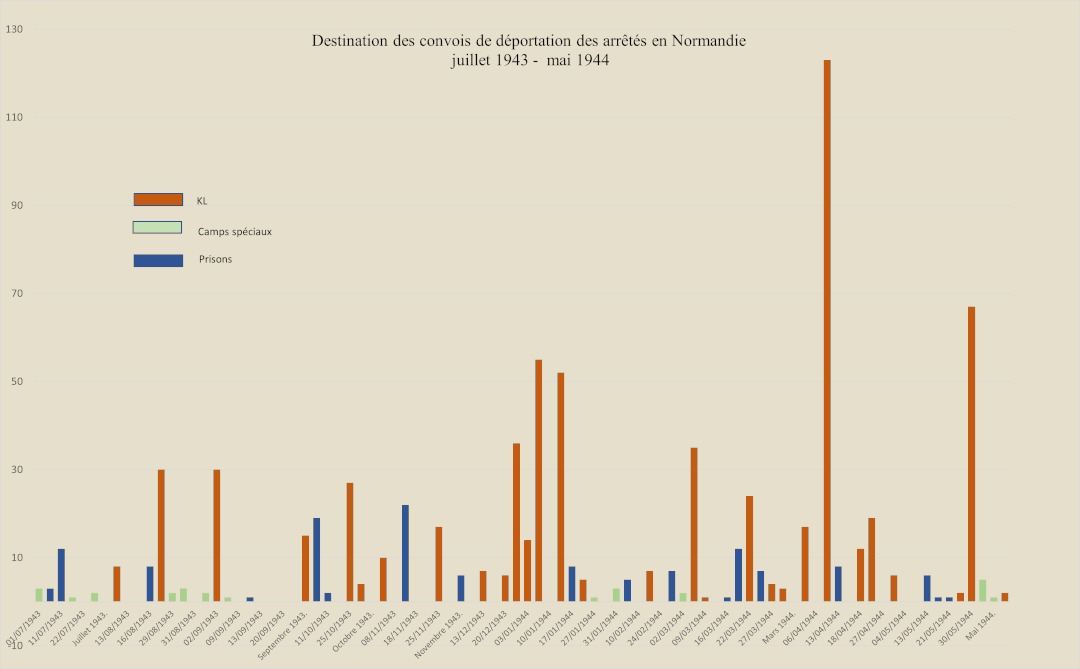

3.1. Les convois massifs deviennent un instrument essentiel de la répression de la Résistance

↑Jusqu’ici exceptionnelles et ne ciblant pas spécifiquement les résistants, les déportations extrajudiciaires massives de tous les « adversaires » de l’Allemagne vers les camps de concentration du Reich deviennent l’outil répressif principal, sans que ne soient pour autant mis en sommeil les autres instruments répressifs existants, judiciaires en particulier. De septembre 1943 à août 1944, 19 convois, composés le plus souvent d’une vingtaine de wagons de marchandises et d’au moins 1 000 détenus, déportent près de 29 200 personnes, le Débarquement de Normandie ne signant pas la fin des départs. Ainsi, plus de 500 détenus arrêtés en Normandie partent dans ces grands convois aux conditions de transport effroyables, vers Buchenwald, Ravensbrück ou Mauthausen. Le convoi du 27 avril 1944 emporte 1653 détenus vers le KL Auschwitz, dont 123 déportés normands, résistants pour la plupart, avant de rejoindre le camp de Buchenwald.

Si ces déportations en masse de détenus placés préalablement en détention administrative participent de plusieurs programmes de prélèvement de la main d’œuvre destinés à alimenter l’économie de guerre allemande, elles répondent aussi à des objectifs sécuritaires et visent à réprimer les résistants, ceux qui les soutiennent, et ceux qui doivent « expier » leurs crimes. Dans les premiers convois du second semestre 1943, la part des résistants augmente ainsi progressivement, jusqu’à constituer un groupe essentiel dans les transports de janvier 1944. Les convois massifs sont dès lors devenus un instrument essentiel de la répression de la Résistance, dont les victimes sont puisées dans trois réservoirs principaux de détenus : les résistants « gaullistes » et communistes – rattachés essentiellement à la branche politique du PCF –, les raflés victimes de représailles imposées à la population dans le cadre de la « lutte contre les bandes », enfin les détenus condamnés par les sections spéciales françaises et livrés par Vichy, majoritairement communistes, dont la déportation a été décidée préventivement au début de l’année 1944. La majorité des résistants arrêtés sont désormais déportés dans ces convois massifs.

3.2. Le maintien de procédures plus ciblées

↑Cependant, la Sipo-SD continue à opérer un tri entre les résistants et à leur appliquer, en fonction de la lecture de leur dossier et des impératifs du moment, un certain nombre de procédures plus ciblées. Ceci explique que des suspects, arrêtés dans le cadre d’une même affaire, puissent être victimes de procédures de nature différente.

La première d’entre elles vise des résistants placés en détention administrative que

la Sipo-SD a choisi de ne plus

renvoyer devant la justice militaire qui en avait jusqu’ici principalement la charge,

mais qu’elle juge néanmoins trop dangereux pour être déportés dans les convois massifs.

Classés « NN Gestapo », ces cadres de la Résistance, parmi lesquels de nombreux membres de groupes armés

ou de renseignement non-communistes, sont déportés dans de petits convois sécurisés.

Ils prennent, depuis août 1943, régulièrement la direction de Natzweiler avant d’être

redirigés vers d’autres camps via Sarrebruck. Les femmes classées dans cette procédure

sont pour leur part internées au camp de Ravensbrück. Sur le territoire occupé par

le MBF, quelque 1 500 déportés font

les frais de cette procédure entre juillet 1943 et avril 1944 [16] 16. T. Fontaine, Dé (…) . Ainsi, dans le Calvados, l’état-major du Front national est capturé à l’automne

1943 : le responsable régional, Michel de Bouard  , mais aussi André Louvel

, mais aussi André Louvel  sont déportés en mars 1944 dans un petit convoi de 52 hommes destinés à la prison

de Saarbrücken.

sont déportés en mars 1944 dans un petit convoi de 52 hommes destinés à la prison

de Saarbrücken.

Reste que si la plupart des résistants arrêtés sont désormais directement versés dans le système concentrationnaire nazi sans perspective de jugement, que ce soit dans des convois massifs ou de plus petits convois, la justice militaire demeure un instrument structurant du schéma répressif allemand jusqu’à la fin de l’été 1944. La dernière année d’occupation voit la terreur judiciaire atteindre des sommets. Au cours des premiers mois de l’année 1944, la répression judiciaire pratiquée par les tribunaux militaires franchit même un nouveau palier, que le débarquement de Normandie ne fait que radicaliser en conférant aux jugements rendus et immédiatement exécutés un caractère expéditif de plus en plus marqué. L’activité des tribunaux allemands n’a jamais été aussi forte. Plus meurtriers que jamais, ils prononcent au cours des quatre premiers mois de 1944 environ 900 peines capitales. Plus de 350 sont encore prononcées et 325 exécutées en juin-juillet 1944. Le taux d’exécution des peines capitales dépasse désormais 90%.